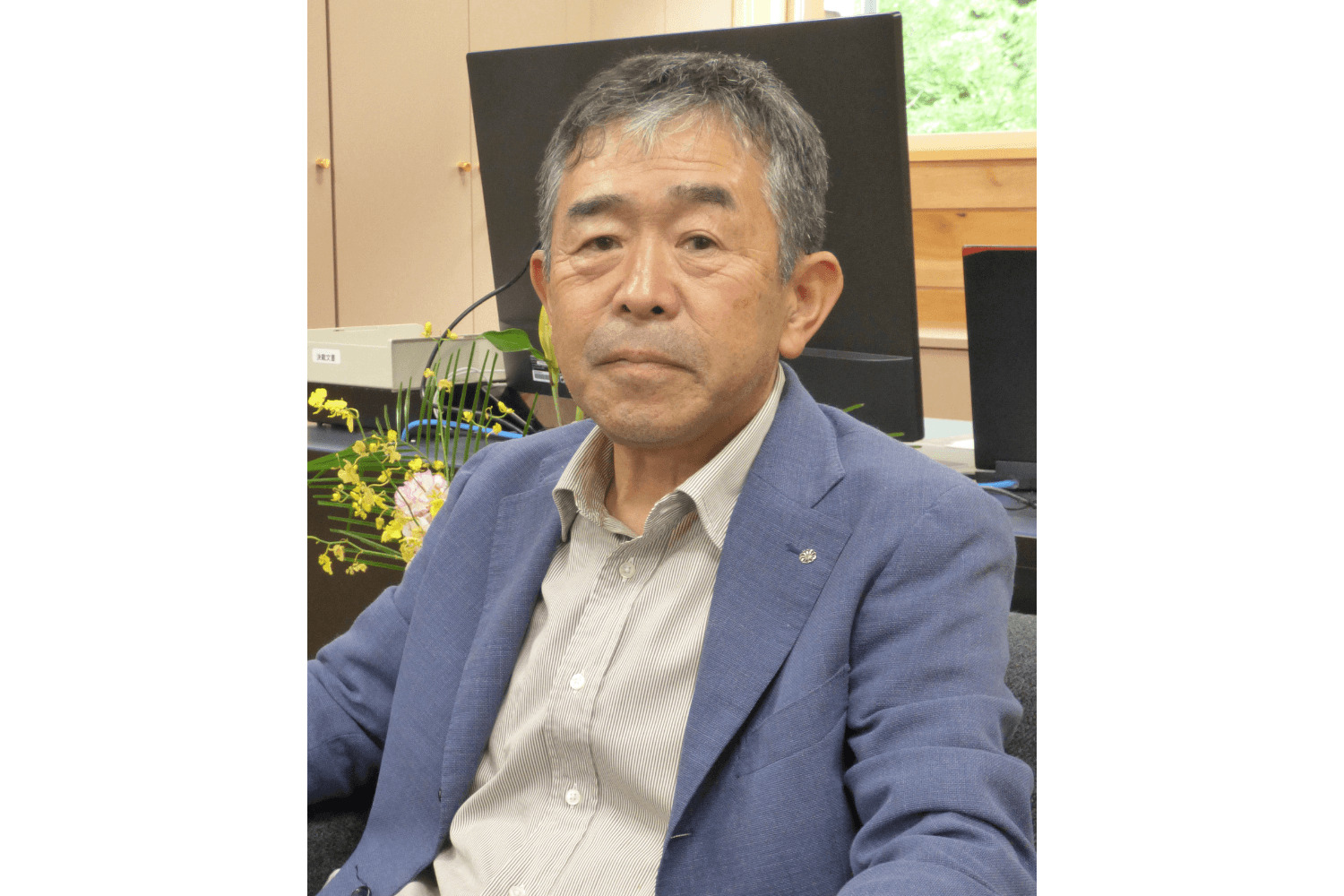

さとう・かつひこ 1956年12月生まれ。南相馬市出身。福島県立医大医学部卒。県立医大整形外科助教授、県立会津総合病院院長、大原綜合病院院長などを歴任し、2019年から大原記念財団理事長、2020年から県病院協会会長。

福島県では、人口10万人あたりの医師数が全国平均を下回り、一部地域や診療科で医師不足が深刻化している。昨年4月に施行された「医師の働き方改革」は、医療現場にどのような影響を与えているのか。一般社団法人福島県病院協会の会長を務める佐藤勝彦医師(大原記念財団大原綜合病院理事長兼統括院長)に今後の展望を聞いた。

病院は健康と命を守る砦、持続的な経営を共に目指す。

――県内の医師不足に対し、協会としてどのような具体的な対策を講じてきましたか。

「福島県病院協会では関係機関と連携して対応しています。まず初期研修医の確保です。県立医大の卒業生130人のうち、30人近くは他県の研修病院へ就職し、県内の医師不足の一因になっています。県では定着を進めるため、県内の医療機関で医師として勤務(卒後9年間)する医学生に修学資金を貸与したり臨床研修病院の研修機能を上げてキャリアアップに魅力的な現場を増やしたりしています。

福島市医師会は臨床研修医の確保と定着を図る『福島市臨床研修NOWプロジェクト』を進めています。福島赤十字病院(日赤)、大原綜合病院、わたり病院の頭文字を取って『NOW』と名付けて始まりました。現在は済生会福島総合病院が加わり連携が深まっています。福島市が財源を確保しているため、持続的な活動が可能です。プロジェクトでは、NHKが放送する医療番組『総合診療医ドクターG』に出演した高名な指導医の先生をお呼びして、研修医への指導を仰いできました。ドクターGさながらに、研修医が症例から正しい病名を推理し、指導医が助言します。

研修の質を上げれば、優秀な医学生が集まってきます。医学生の間での評判に耳を傾け、研修医が望むプログラムを提供しなければと思いますし、希望に応じることが研修の質向上にもつながります。

県立医大が主体となって、都市部と中山間地での医師偏在の平準化に取り組んでいます。私は県病院協会長として県の医療審議会委員を務めていますが、審議会では医師の偏在を平準化できるように、中山間地などの医師少数地域に修学資金貸与者の赴任を促すよう提言してきました」

働き方改革の是非

――医師の働き方改革でどのような変化が生じていますか。

「医師不足の中で何とか対応しています。常勤医だけでは宿直や日直を十分にこなせない病院は多く、医大などから医師の応援を受けて対応するのが通例です。

会員病院の中には、医師の宿日直許可が労働基準監督署からなかなか下りないケースがあります。許可が下りないばかりに、大学から医師の派遣を受けられない病院もあります。『働き方改革』で連続勤務の禁止が適用され、現場の医師が足りていないのに応援が受けられない事態が発生しました。各病院に所属する常勤医の宿直が増加し、日中の通常業務にも影響が表れます。

医師が十分にいれば問題はありません。医師不足にもかかわらず、労働上限が厳しくなり現場にしわ寄せが来ているのが問題なのです。

病院には患者のために時間をいとわず診療する熱心な医師がいて、それで地域医療が支えられていることを知ってほしいです。そのような医師までも一律に規制されてしまうのでかえって働く意欲を失わせ、余力があっても働けない医師が増えるのを懸念しています。都市部であれば潤沢に人材がおり交代も容易にできます。地方の医師少数地域でも同じように法律で縛ることで、地域医療の現場が苦しくなっていきます。画一的な労働時間の上限規制は、結局は医療サービスの低下という形で住民に悪影響を及ぼすと思います」

――県内の病院経営は、コロナ禍を経てどのような状況ですか。

「新型コロナの流行により全体として、外来患者数の減少や、手術・検査の延期などにより、多くの病院で収益が減少しました。特に、コロナ病床を確保した病院は、通常診療を制限せざるを得ず、非常に厳しい経営状態に置かれましたが、流行期間中は国からの補助金収入でなんとか賄えた病院も数多くありました。

患者数は感染拡大が落ち着いたこともあり回復傾向にありますが、まだコロナ前の2019年の水準には戻っていません。コロナが落ち着いてからも様々な感染症は増えていますが入院患者は少なく病院収入は伸び悩み、救急や専門医療を24時間体制で行う急性期病院は県内でも軒並み赤字に陥っています。

さらに資材費や光熱費の高騰、人件費の上昇など、経営を圧迫する要因は依然として多くあります。物価高は病院経営を直撃しており、診療報酬改定だけでは追いつかないのが現状です」

――東日本大震災および福島第一原子力発電所事故が、県内の病院経営に与えた影響は現在どのように評価していますか。

「協会として、いまだ再建していない病院への支援を継続しています。双葉地域では、震災当初は除染作業員が多くいましたが、帰還が進むにつれ高齢者の患者が増加し、80歳以上の入院患者が増えました。住民の帰還状況に合わせた医療体制の構築が必要です。新しく再建する県立大野病院は高齢者向けの医療に留まらず様々な医療の提供に向けて柔軟な対応をしてほしいと思います。

相双地域では医療機関の再建が進みつつありますが、医師や看護師といった医療従事者が定着するには、まだまだ時間がかかります。子育て世代の医療従事者にとって、住環境や教育環境の整備が重要です」

――国・県に要望したいことは。

「診療報酬のさらなる引き上げと物価高騰に対応した医療費の補充を強く要望します。現行の診療報酬体系下では全国の約7割の病院が赤字に陥っています。病院経営は非常に厳しい状況にありこのままでは質の高い医療を提供し続けることが困難になり救急医療や通常医療でさえも提供することが困難になります。今、対策しなければ病院医療は崩壊すると危機感を持ってほしいです」

――今後の抱負。

「福島県病院協会長として、県内の医療機関が地域住民の健康と安心を守るための砦であり続けるよう、全力で取り組みます。特に、東日本大震災と原発事故を経験した福島県の医療は、地域医療のあるべき姿を示すモデルとなるべきです。

私自身も浜通り出身で、一時親を避難させなければならなかった経験があります。だからこそ、地域医療の重要性を肌で感じています。今後も、県内の病院が持続可能でかつ魅力ある医療を提供できるよう様々な側面から支援していきます。特に、若い世代の医療従事者が『福島で働きたい』『福島に住み続けたい』と思えるような、魅力的な医療環境を創出していきたいです」