全国の市町村でデジタル教材の購入に当たり、議会の議決を経ずに契約する事例が相次いでいる。県内では昨年12月議会で、郡山市、二本松市、伊達市などが追認の議案を上程した。なぜ、こうした問題が頻発しているのか、その背景を探った。

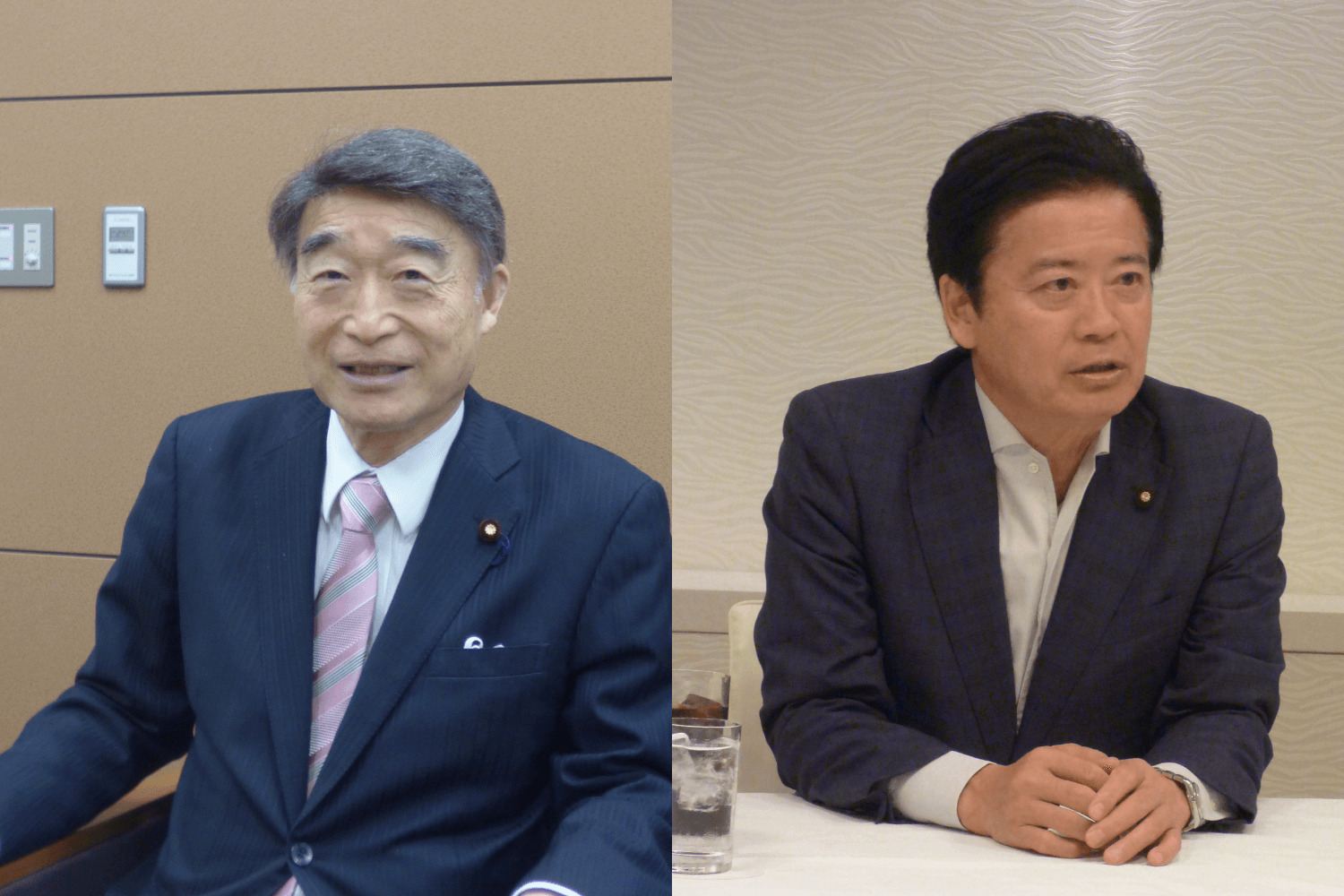

郡山市、二本松市、伊達市の事案を検証

本誌が調べた限り、県内で最初にこの問題が明らかになったのは二本松市。同市は昨年9月21日の市議会全員協議会で、2019年度、2023年度に購入した教師用教科書と指導書、2020年度に購入した消防団員用活動服について、本来必要な議会の議決を経ずに契約を結んでいたことを明かした。

金額は2019年度、2023年度に購入した教師用教科書と指導書、デジタル教科書の購入契約3件の計約1億7000万円と、2020年度の消防団員用活動服購入契約1件の約2500万円。

同市の条例では、2000万円以上の財産取得契約時には議会の議決が必要と定めているが、その手続きを経ていなかった。「財産」の取得ではなく、「消耗品」の購入と誤認していたため、そうした事態になったという。

市は昨年12月議会に、前述した計4件の購入契約について追認を求める議案を提出した。議会録画中継の三保恵一市長の提案理由を見る限り、「本来、議会の議決に付すべき、契約、財産の取得について、議会の議決を経ていなかったことから、追認を求めるものであります」と淡々と説明し、謝罪や再発防止などへの言及はなかった。

9月の全員協議会の際にその辺は済ませ、議会の理解を得たということなのだろうが、あらためて市民に向けても発信すべきだったのではないか。なお、追認を求める議案は可決された。

その後、伊達市が昨年11月21日の須田博行市長の定例会見で、同様の問題があったことを明かした。後に本誌が確認したところでは、二本松市をはじめ、県外でも同様の問題が相次いだことから、過去10年分(2014年度から2023年度)を調査して発覚したという。

調査の結果、2014年度の非破壊式放射能測定装置7台の購入契約1件の約2200万円、2015年度の市消防団用作業服約1370人分の購入契約1件の約2500万円、2019年度と2023年度の小学校教師用教科書と指導書、デジタル教科書の購入契約2件の計約5900万円で、議会の議決を経ずに契約を結んだことが分かった。失念、誤認が原因という。同市の条例では、2000万円以上の財産を取得する場合は、議会の議決が必要と定めている。

二本松市同様、昨年12月議会で追認を求める議案計4件が提出されたが、伊達市では議案審議の中で、議員から質問(総括質疑)があった。質問したのは島明美議員で、とりわけ非破壊式放射能測定装置の購入について質した。二本松市でも教科書や市消防団用作業服の購入で不備があったが、この2つは「財産」ではなく、「消耗品」と捉えてしまい、議会に諮らなかったというのは、当然あってはならないことながら、まだ多少は理解できる。ただ、非破壊式放射能測定装置については、その言い訳は通用しない。そういった観点から、詳細を質したようだ。

市当局の答弁はこうだ。

「10年前の取得の関係で、多くの関係者が退職しており、事情は分かっていない。ただ、まだ在職している職員に当時のことを聞くと、食品の安全性をどう確保していくか、破壊式から非破壊式に移行していかなければならないという中で、言い訳にはなってしまうが、早く整えよう、すぐに進めたいということで失念してしまったかもしれないとのことだった」

県内は東日本大震災以降、水害、コロナ禍など、さまざまな事態に見舞われ続けてきた。当然、行政には素早い対応が求められるが、地方自治法では「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」(179条)は、議会の議決を経ずに補正予算を組むことができるほか、財産取得もそこに含まれる。当然、緊急時はそれを活用すべきだが、後に議会に報告し、承認を求めなければならない。それを誤認、失念したというのは行政職員としてあってはならないことだ。

島議員の質問の中で、市当局は再発防止策について、次のように説明した。

「地方自治法、同施行令、市の議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例について、あらためて職員に周知徹底を図った。さらに、今後物品等の購入に係る予算額が2000万円以上のものは、当初予算編成時に担当課、財務課、総務課が把握して進捗管理を行うことで再発防止に努めたい」

こうした追及はあったものの、関連議案4件はすべて全会一致で可決された。

原因は単価増と認識不足

郡山市は2020年度と今年度に購入した小学校教師用教科書とデジタル教材について、本来必要な議会の議決を経ず契約を結んでいた。昨年12月議会で、追認を求める議案6件を提案し、議会初日の提案理由説明で明らかにした。追認を求めたのは2020年度に契約した2件計約7130万円と、今年度に契約した4件計約1億6098万円。すべて合わせると、6件で計約2億3228万円に上る。同市の条例では、2000万円以上の財産取得契約時には議会の議決が必要と定めている。

同市では12月議会開会前、教育委員会学校教育課が、市議会の各会派を回り、事情を説明したのだという。議員からは「今後はこのようなことがないように」と釘を刺される場面もあったようだが、理解は得られたようだ。実際、追認議案6件はすべて全会一致で可決されている。

このほか、須賀川市や鏡石町、三春町、天栄村などでも、同様の事案があったことが明らかになった。

その要因は、デジタル教材の導入により、単価が上がったことが挙げられる。ちなみに、デジタル教材は2020年度から実施されている新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の観点による授業改善や、特別な配慮が必要な児童・生徒の学習上の困難を軽くするため、学習者用デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の一部を改正する法律」を含む関係法令が2019年4月から施行された。これにより、従来の紙の教科書に加え、デジタル教科書を併用するようになった。2024年度からは本格的にデジタル教科書の導入がスタートしている。

ただ、このデジタル教科書は紙の教科書に比べて単価が高く、従来のものなら、前述した3市が定める「2000万円以上の財産取得契約時には議会の議決が必要」との条例に引っかからなかった(契約金額が2000万円を超えなかった)が、デジタル教科書になったことで議会に諮らばければならない契約金額を超えるようになった。

これが最大の要因で、伊達市のケースはまさにこれに該当する。

「これまでは、教科書購入で(契約金額が)2000万円を超えることはありませんでした。そのため、そういう(議会に諮るという)認識がなく、今回、2000万円を超えても、これまで通りに進めてしまったというのが原因です。議会で説明(答弁)したように、周知徹底と二重三重のチェックで再発防止に努めます」(伊達市財務部)

二本松市の事情

一方、二本松市はこれに加え、さらに別の要因を明かした。それが取扱店(書店)の減少だ。以前は市内に3社の取扱店があったが、現在は2社になった。これまで3社に分散して契約していたものが、2社になれば、単純計算で1件当たりの契約金額は1・5倍になる。加えて、デジタル教科書導入で単価も上がった。そうした事情から、以前は議会の議決が必要なライン(2000万円)を超えなかったものが、超えるようになったというのだ。

「デジタル教科書導入で単価が上がったこと、取扱店が減り、1件当たりの契約金額が増えたことに加え、教科書改訂は4年に1回なので、担当者の入れ替わりが多く、財産取得という認識がなかったことなどから、今回のようなことになりました」(二本松市教育委員会学校教育課)

郡山市、二本松市、伊達市と同様のことは、全国各地の市町村で起きているが、逆にこの問題を〝回避〟した市町村は、教科書購入が財産取得に該当することをきちんと認識して、条例で定める金額を超えた場合は議会の議決を経ているということなのか。なお、議会の議決が必要な財産取得の金額は市が2000万円以上、町村が700万円以上というのが一般的なようだ。

この点について、ある行政マンはこう耳打ちする。

「市町村によっては、学校単位で購入しているところもあるようです。そうなると、1件当たりの購入金額は大きくならず、条例で定める議会の議決が必要な金額にはなりません。その結果、今回の問題には該当しない、と」

それで言うと、福島市はそれに近いと言える。学校単位ではないようだが、市内に教科書の取扱店が多く、かなり細分化して発注しているため、1件当たりの契約金額が大きくならず、条例で定められた金額に達していないという。

それにしても、特殊な事情はあるにせよ、多くの市町村で本来取るべき手続きを把握していないというのは何とも情けない。議会に諮られなければ、当然、議会の役割である行財政運営のチェック機能は果たせない。行政職員として、法令・条例の順守という基本を、もう一度見つめ直す必要があろう。