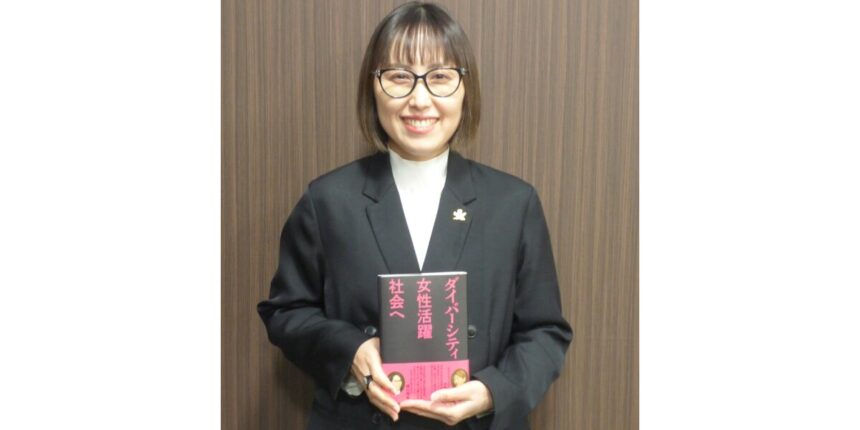

みどりかわ・あけみ いわき市出身。東日本国際大学卒。学校法人昌平黌常務理事などを経て現職。東日本国際大学・いわき短期大学東京事務所長、キャリアセンター顧問も兼務する。

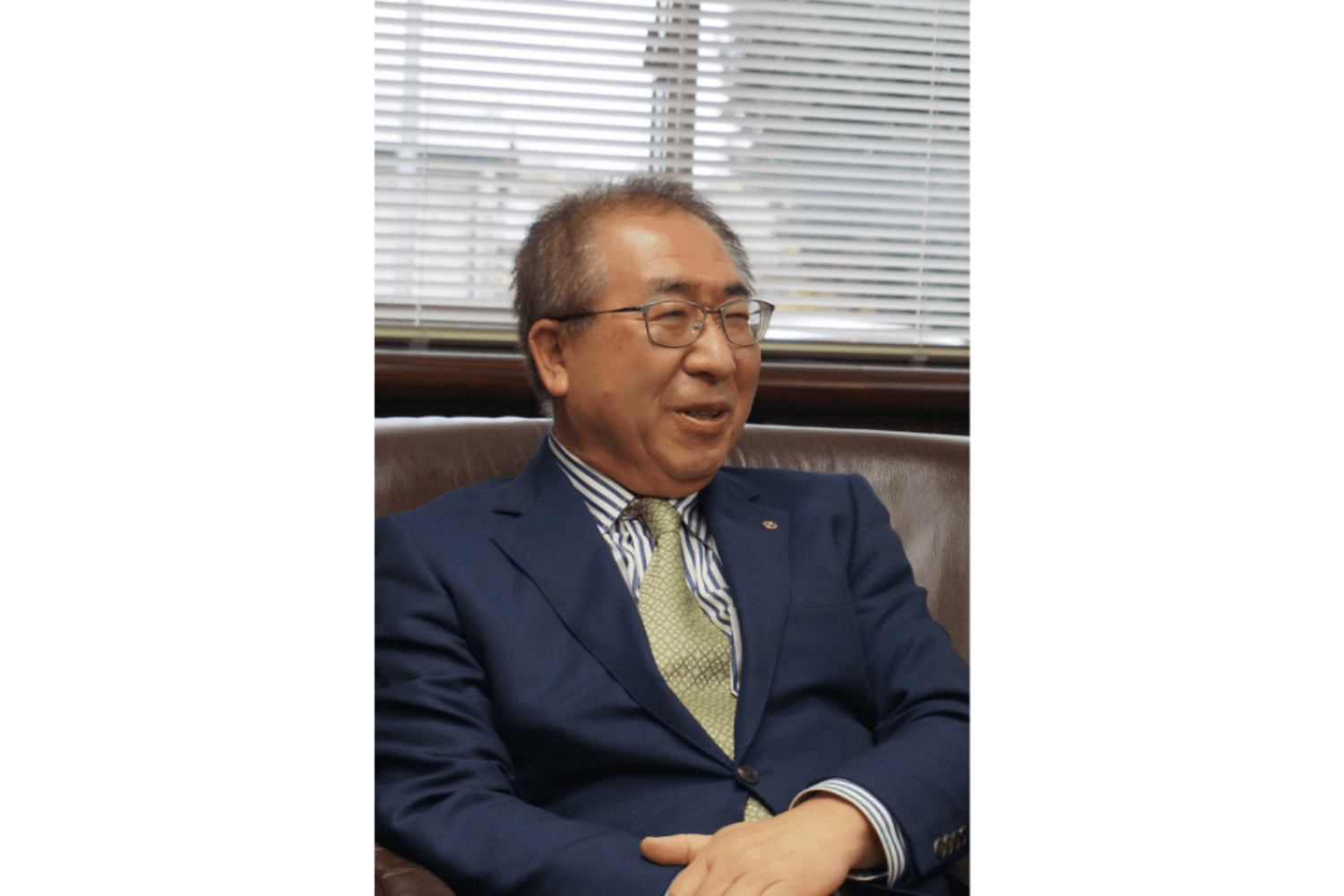

いわき市で、いわき短期大学附属幼稚園、東日本国際大学附属中学・高校、いわき短期大学、東日本国際大学を運営する学校法人昌平黌(いわき市、緑川浩司理事長)。4月、同法人の副理事長に就任した緑川明美氏に、今後の抱負をはじめ、ライフワークとして取り組んでいる「女性活躍社会の創造」に向けた課題などについて話を聞いた。

女性活躍社会を実現するために必要な「人間力の育成」。

――4月より副理事長に就任されました。まずは抱負を。

「緑川浩司理事長の補佐役として、法人全体の運営をはじめ、業務効率化、広報活動の強化、入り口(入学)と出口(就職)の質の向上、経営企画の立案と実行、そして2027年4月に開学予定のデジタル創造学科の設立などに力を入れていきたいと考えています。

特に、本学の教育理念である『人間力の育成』とAIの活用を両立させ、社会や地域に貢献できる人材育成に尽力していきたいと思います。これからの時代は、AIの活用が不可欠になると同時に、それを扱う側の『人間力』も求められます。学生らが、AIを的確に使いこなし、地域社会を盛り上げていける人材育成に努めていく必要があります。

併せて、『人間力の育成』を重視する観点から、上越教育大学大学院への進学機会の提供や県立会津大学との緊密な連携を通じて、学生の選択肢を広げています。今後も多岐にわたる人材育成プログラムを展開し、学生がより主体的に学べる環境づくりに努めていきたいと考えます。

本学では、昨年12月に国際連合唯一の人材育成機関『ユニタール(国連訓練調査研究所)』の日本初となる拠点『CIFAL(シファール)ジャパン国際研修センター』を開設しました。今後、他国のCIFALとの連携や共同プロジェクトの提案なども進めており、今年は『グローバル人材育成元年』と位置付けています。

福島第一原発に最も近い大学ということもあり、実際の震災経験や令和元年東日本台風での対応など、具体的な知見・提言に対して高い関心が寄せられていると実感しています。今後もいわき市、そして福島県全体の体験を、全国そして世界へ向けて発信していくことが本学の使命であると考えます。

これまでの災害時における対応・経験を集積・共有しながら、今後の防災に生かすとともに、復興・再生の過程を発信して、希望につながる取り組みを継続していきたいと考えます。その一環として、本学の福島復興創世研究所を中心に、被災地の視察や震災遺構・浪江町立請戸小学校などへのスタディツアーを実施するなど、教職員と学生が一体となって、震災の経験を次世代に伝承する活動を積極的に行っています」

初の著書を出版

――初の著書『ダイバーシティ 女性活躍社会へ』を出版されました。

「本著は、当法人で活躍する女性教員・職員の皆さまの思いや考え方を多くの方に知っていただきたいという思いから生まれました。大変ありがたいことに、男性の読者の方からも多くの反響をいただいています。一例を挙げますと『自分自身の考え方や価値観を見つめ直す良い機会になった』という貴重なご感想もいただいています。本著を通じて、女性活躍というテーマをより深く、多面的に捉えるきっかけを提供できれば大変うれしく思います」

――「女性活躍社会」の実現をライフワークに活動を続ける理由は。

「当法人では早い段階から女性が活躍しており、出産後も自然に職場復帰し、活躍できる環境が数十年前から整っていました。これは意図的に構築してきたわけではなく自然な形で醸成された組織文化によるものです。

一方、さまざまな企業の役員・関係者から女性を取り巻く現状などを聞く中で、出産後に仕事を続けられないケースや責任あるポジションに就けない事例を見聞きしてきました。女性がキャリアをあきらめずに済むために何が必要で何ができるのか、自然に考えを重ねるようになりました。それらが結果的に女性活躍社会の創造に向けたこれまでの取り組みの源泉になったのかな、と思います」

――福島県におけるジェンダーフリーの実情について。

「地域によって事情は異なりますが、福島県に限らず、特に地方では、女性側に『仕事は男性に任せるのが当たり前』、『組織の中で上の立場になるのは男性』という意識が残っている面もあり、場合によっては、活躍している女性に対しても『その人は恵まれているから』という見方をする傾向もあるようです。男性側が『女性に責任のある仕事を任せたくない』と思うケースがあることは否定できませんし、女性自身が責任ある立場になることを望まないケースもあるかもしれません。ここで強調したいのは、『男性だから』、『女性だから』ではなく〝一人の人間〟としてお互いを尊重しながら、相互の意識を変えていく必要があるということです。それぞれの特性や得意分野を生かし、お互いにリスペクト・協力していくことがダイバーシティ(多様性)の本質であると考えます」

――女性の生き辛さ、性の相違による社会的な違和感、機会の不均衡などについて、男性側に理解が浅い方が一定数存在する印象を受けます。

「基本的にお互いの理解不足が原因だと思います。先入観や偏見によって会話自体が生まれにくくなってしまう、と。これが小さな問題を大きな問題に発展させてしまう要因の一つではないでしょうか。日頃からコミュニケーションを密にして、相手の長所を見つけながら、相互理解が深まれば解決できる課題だと感じます。相手がどのような考えを持っているのか、何を感じているのかをコミュニケーションを通して知ることが、自分以外の他者を大切に思う相互理解への第一歩だと思います」

――男女間の〝差〟を乗り越えるには何が必要と考えますか。

「繰り返しになりますが、自分以外の他者を大切に思う気持ちです。本学における建学の精神の大きな柱である『仁―思いやりの心』はまさにその根源的思想であり、自分に余裕がない時こそ相手を思いやることができる『人間力』の育成が本法人の一貫した教育理念です。

性別や属性、ましてや好き嫌いで個人を判断するのではなく、〝一人の人間〟として理解・尊重する姿勢がとても大切だと強く思います。人はそれぞれ違う考え方を持っています。自分の考えが全てではないということをまず認識し、相手の意見にも耳を傾けることが肝要です。

そのうえで自分の仕事に責任を持つことだと考えます。責任を持つことで必ず意識は変わります。『分からないことは人に聞く』、『お互いが協力する』ことでより良い結果が生まれるなど、協調と成功体験を積み重ねることでお互いの感謝や尊敬の念が自然に育まれると思っています」