ラーメンチェーンの幸楽苑(郡山市)が復活を果たしつつある。2年前の大幅赤字から2025年3月期決算は黒字に転じた。当時社長だった新井田昇氏(51)が退き、現場復帰した父・傳氏(81)はこの2年、どんなことを意識して経営再建に臨んできたのか。

原点回帰と社員重視で黒字に回復 課題は創業者社長の「後継者」育成

6月19日に郡山市内のホテルで開かれた幸楽苑の株主総会は、実にあっさりとしたものだった。

取締役8名の選任など三つの議案が滞りなく決議され、質問する出席者もなく、わずか30分で終了。いわゆる〝シャンシャン総会〟となったのは、株主が今の経営に不満を抱いていない証拠でもある。

筆者は大幅赤字となった2年前の株主総会にも出席したが、出席者から厳しい質問や提案が相次ぎ、経営陣が何度も頭を下げていたことを覚えている。この時、批判の矢面に立っていたのが当時社長の新井田昇氏である。

幸楽苑は2018年3月期決算で大幅赤字を計上すると、同年11月に社長の新井田傳氏が相談役に退き、副社長で息子の昇氏が社長に昇格する人事を行った。昇氏は副社長時代から推し進めていた経営改革を断行し、翌2019年3月期決算は大幅黒字となるⅤ字回復を果たした。

昇氏は同年6月の株主総会で、2020年3月期の〝増収増益予想〟を意気揚々と発表。Ⅴ字回復の勢いを持続できれば難しくない数字だったが、これ以降、予期せぬ事態に相次いで見舞われる。令和元年東日本台風で工場や店舗が水没した。再開できたと思ったら新型コロナで長期間の営業自粛に入る。さらにはロシアによるウクライナ侵攻で原材料価格、光熱費、物流費が高騰……。Ⅴ字回復以降は厳しい決算が続いた。

結局、昇氏は2023年6月の株主総会で社長を退任し、取締役からも退いた。表面上は任期満了だが、事実上の〝解任〟は明らかだった。

昇氏の後を受けたのは、一線から退いていた相談役の傳氏である。傳氏は会長兼社長に復帰すると「原点回帰」をキーワードとする経営再建策を打ち出した。

それから2年、幸楽苑はどう変わったのか。

2025年3月期決算は売上高188億4300万円、営業利益4億4300万円、経常利益4億1300万円、当期純利益7億9900万円の黒字だった。

幸楽苑の業績

| 売上高 | 営業損益 | 経常損益 | 当期純損益 | |

| 2020年 | 382億3700万円 | 6億6000万円 | 8億2300万円 | ▲6億7700万円 |

| 2021年 | 265億6500万円 | ▲17億2900万円 | ▲9億6900万円 | ▲8億4100万円 |

| 2022年 | 250億2300万円 | ▲20億4500万円 | 14億5200万円 | 3億7400万円 |

| 2023年 | 254億6100万円 | ▲16億8700万円 | ▲15億2800万円 | ▲28億5800万円 |

| 2024年 | 268億円 | 3300万円 | ▲1億0600万円 | 9400万円 |

| 2025年 | 188億4300万円 | 4億4300万円 | 4億1300万円 | 7億9900万円 |

幸楽苑は、㈱幸楽苑ホールディングス(HD)の下に完全子会社の㈱幸楽苑がぶら下がっていたが、事業の迅速な実行を目的に昨年10月、幸楽苑を吸収合併。社名も幸楽苑HDから幸楽苑に変更した。このため前期との単純比較はできないが、同社は「連結したと仮定した場合、業績は大幅に改善された」と推定値を発表している。

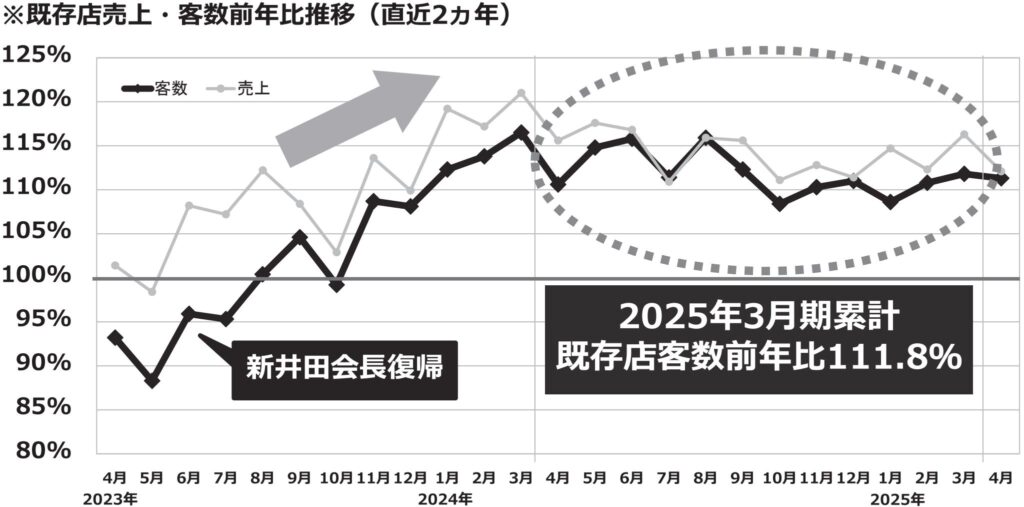

推定値では業績改善を実感しづらいので、実数を見ておきたい。別掲のグラフは傳氏が復帰して以降の売上と客数の推移である。どちらも確実に回復しているのが分かる。

注目すべきは、店舗数が2023年4月の410店から2025年3月には346店と64店舗減っているにもかかわらず売上、客数とも伸びていることだ(既存店前年比で売上114・2%、客数111・8%。全店前年比で売上104・0%、客数103・2%)。

エリアマネージャーを復活

同社の芳賀正彦専務は「閉店した店舗分の売上と客数を既存店がまかなってくれた」と説明する。

「減った64店舗は不採算店舗だったので、閉鎖によって収益率が向上したことと64店舗分の固定費を削減できたことが奏功しました」

奏功の材料はほかにもある。傳氏が復帰してから復活させたエリアマネージャー制度だ。決算資料によると、傳氏の復帰直後は420店舗を4人のエリアマネージャーで管理していた。単純に1人が105店舗を管理していた計算になるが、とても目が行き届く数ではない。

苦境にあった頃の幸楽苑は「店によって味が違う」「QSC(※)がダメ」などと言われていたが、エリアマネージャーがたった4人ではこうした評判も合点がいく。

※Q=Quality(品質)、S=Service(サービス)、C=Cleanliness(清潔さ)の頭文字を取った言葉

「そもそもコロナ禍で、人が行き来して管理するのが難しかったという事情も付言させてください」(同)

こうした状況を改善すべく、傳氏の復帰後はエリアマネージャーを20人に増やし、1人が管理する店舗数を16店舗前後まで減らした。結果、管理が行き届くようになり、店舗によるQSCの差はなくなった。

「現在は毎週金曜日に本部から店舗に清掃に行くなど、本部と店舗の垣根を取り払った組織づくりを進めています」(芳賀専務)

今後は1人が管理する店舗数を10店にすることで、さらに細かい管理体制にしていく。

商品の見直しも、奏功した取り組みの一つに挙げられる。

野菜炒めセットやレバニラ炒めセットなど15時以降の時間帯限定セット「中華ダイニング」を導入することでディナーの売上増を図るとともに、冷し担担麺やメガたんめんなど季節感やインパクトを加えた商品を定期的に販売した。さらに定番商品は、毎日食べても飽きない安心感を追求することで伝統(定番商品)と革新(限定商品)を融合させた商品戦略を展開した。

さらに2023年12月からは紙媒体の販促チラシを中止し、公式アプリや公式SNSなどデジタル販促を充実させることで限定商品や新商品を効果的に訴求した。

店舗数が減っているのに売上、客数が伸びた理由は分かったが、こうした中で幸楽苑が取り組む中期戦略の一つに店舗改装がある。今年5月時点で5店舗のリニューアルを行っていたが、今後は年間20店舗程度を順次リニューアルしていく予定。

もっとも、決算資料には「店舗外壁に幸楽苑をイメージできる黒と黄色を使用」「看板に会津発祥を記載して地域色をブランド化」「外壁に商品札を掲示し主力商品を明文化」とあるが、素人目にはこれで売上、客数の増加につながるとは思えない。

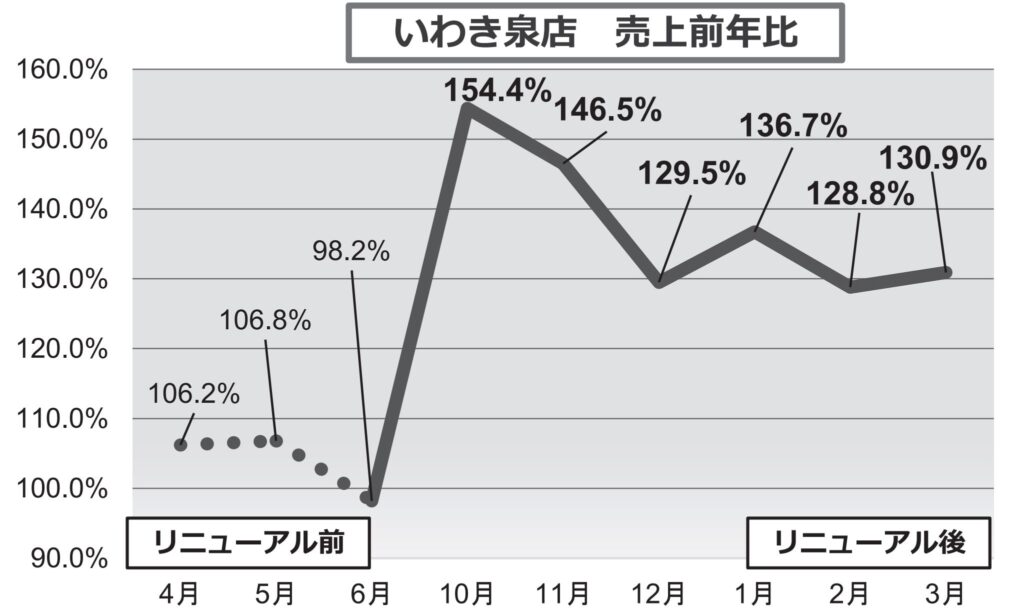

決算資料には、いわき泉店のリニューアル前後の売上推移も載っているが(別掲)、それを見るとリニューアルされた昨年6月以降は売上前年比130~150%の伸びを示している。リニューアルでこうも変わるものなのか。

「いわき泉店を含め、かなり傷んでいる店舗があります。そういう店舗は外装や看板の見栄えが悪く、幸楽苑のカラーが出せていません。清潔感という点でも難があるが、シートやトイレを入れ替えたり、店内外を明るくすることで居心地が良くなり、客足が戻る傾向にあるのは確かです」(芳賀専務)

リニューアルに当たっては調理機器の配置も変更し、オペレーションの効率化も図っている。改修費用は1店舗平均2000万円かかるが、リニューアル後はいずれの店舗も売上前年比115~140%の伸長が見込まれるという。

辞めた社員が大量復職

株主総会で傳氏が強調していた言葉が二つある。一つは先述した「原点回帰」、もう一つは「人」だ。

芳賀専務によると、原点回帰とはメニューのつくり方、価格の設定、エリアマネージャーの再構築など、特別なことをするのではなく当たり前のことに着実に取り組むことを意味するという。

昇前社長はラーメンだけでは将来立ち行かなくなるとステーキや焼き肉、コロッケのほか、タクシーによるテイクアウトなどに乗り出した。その攻めの姿勢は批判されるべきものではないが、先を見据えるあまり足元のメニューづくりや店づくりが疎かになった感は否めなかった。結果、ラーメンもそれ以外の飲食店も落ち込む悪循環を招いた。

「私たちは『ラーメン屋』なので、ラーメン屋としてやるべきことを愚直にやる。これが、正しい姿なんだと思います」(同)

もう一つの「人」については、傳氏が復帰してから40人を超えるエリアマネージャー、店長、社員が復職し、今も復職を希望する人が少なくないという。

これも裏を返せば、昇前社長の経営方針に納得できず会社を去った元社員たちが、傳氏の復帰を機に一斉に戻ってきた、という見方ができるのではないか。

「全員が前社長の経営方針を理由にやめたかどうかは分かりません。ただ、創業者の会長(傳氏)が戻ったことで『力になりたい』と復職してくれた人が多いのは事実」(同)

元社員なので、当然仕事のやり方には精通しているし、幸楽苑の企業文化も理解している。つまり〝即戦力〟が短期間で増えたことも、経営の好転に直結したわけだ。

さて、今後の幸楽苑の課題は傳氏の後継者だ。息子の昇氏に期待できない中、創業者で「カリスマ的存在」(同)である傳氏の後を継ぐのは容易なことではない。しかも傳氏は、2004年に長谷川利弘氏に社長を任せたものの、2年で社長に復帰しており、今回が二度目の復帰。現在81歳という年齢を考えると、次の社長が経営に失敗しても三度目の復帰は現実的ではない。

芳賀専務は「後継者について私たちがどうこう言える立場にありません。そこは会長がしっかり考えているはず」と述べるにとどめたが、経営の安定、永続的な成長とともに、将来を託せる人材を育成できるかどうかが傳氏に残された大きな課題と言えそうだ。