「農業で飯を食う」のは簡単なことではない。相手は自然なので計画通り生産できるとは限らないし、国の政策や海外の事情などに翻弄されることもある。農業を取り巻く環境は「厳しい」の一言に尽きる。中でも今、注目されるのは急速に進む酪農家の離農だが、一方で、県内の2022年度の新規就農者数は過去最多を記録。同じ農業でありながら、明暗が入り混じる背景には何があるのか。二つの事象を深掘りする。

離農した高齢酪農家が切実な訴え

「もう無理。だから……やめることにしたよ」

そんな電話が突然、筆者にかかってきたのは昨年11月だった。電話の主は、県北地方で牧場を経営するAさん。20年前に脱サラし、父親が40年続けた酪農を引き継いだ。

この間にはさまざまな困難にも直面した。その一つが2011年に起きた福島第一原発事故だ。大量に放出された放射性セシウムで牛の餌となる牧草が汚染されたことから、酪農家はセシウムを吸収抑制するため牧草地に塩化カリを大量に撒いた。その結果、セシウムは低減したものの、カリ過剰の牧草を食べた牛が死亡する事例が相次いだ。

Aさんの牧場でも10頭の牛が次々と死亡したため、自給牧草の使用をやめ購入牧草に切り替えた。これにより牛が死亡することはなくなったが、今度はその分の購入費が重い負担になった。

これらの責任は、言うまでもなく事故を起こした東電にあるが、Aさんによると「酪農家として納得できる賠償」は行われず、協議がまとまらないと賠償金の支払いは後ろ倒しになった。未払いの間にかかる資金は自分で工面しなければならない不満も重なった(詳細は本誌2016年8月号「カリ過剰牧草で『牛の大量死』発生」参照)。

ただ、そんな困難にも負けず酪農を続けてきたAさんが「やめる」と言うのだから、余程厳しい状況に置かれていたことが想像できる。

12月上旬、久しぶりにAさんの牧場を訪ねると牛は1頭もおらず、ガランとした牛舎には一人で片付けをするAさんの姿があった。

「昨日、最後の1頭を引き取ってもらってね」

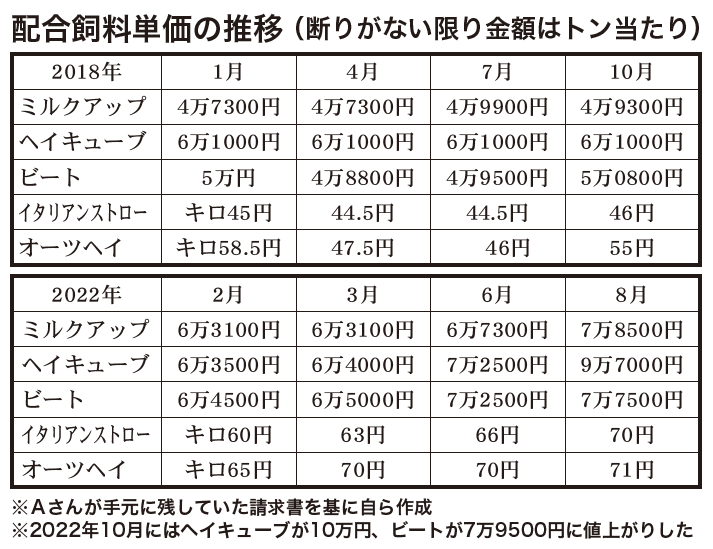

と言いながら、Aさんが筆者に見せたのは飼料の請求書だった。8月5日付発行と11月9日付発行の2通ある。見比べて驚いた。わずか3カ月で1・1~1・4倍に値上がりしていたのだ。

戦争と円安で配合飼料単価が急騰

Aさんは2018年と22年の配合飼料単価の推移を月ごとに記録していた(別表の通り)。それを見ると18年はほぼ横ばいだが、22年は夏にかけて大幅に上がっている。18年と22年を比べても、22年は全体的に高くなっている。

「年々値上がりはしていたが、2022年になってロシアによるウクライナ侵攻が始まると価格が一気に上がった。そこに、急激な円安が追い打ちをかけた」(同)

配合飼料はトウモロコシなどの穀物が原料で、主に輸入でまかなわれている。今は世界的な穀物不足で配合飼料の生産量も増えない状況。そこに、ウクライナ侵攻と円安が直撃し、急激な価格高騰を引き起こした。その上がり方は別表2022年の推移からも一目瞭然だ。

Aさんが原発事故以降、自給牧草から購入牧草に切り替えたことは前述した。その購入牧草も主に輸入でまかなわれているが、自給牧草なら少しは餌代を抑えられたのか。

「自分で牧草をつくれば手間ひまがかかるし、機械のリース代や油代もかさむ。結局、つくっても買っても餌代はそれほど変わらなかったと思う」(同)

価格上昇は餌代だけでなく、燃料や電気料金、機械の部品類、タイヤなど、仕事に関わるあらゆる部分に見られた。こうなると、自助努力ではどうにもならない。

「原発事故の賠償金をもらっているうちは何とかなったが、数年前に打ち切られ、その後いろいろな物が値上がりし出すと、あとは〝つくっても赤字〟になった」(同)

Aさんの牧場でも、毎月十数万円ずつ赤字が膨らんでいったという。

こうした酪農家の窮状を受け、国は緊急支援策として経産牛(出産を経験した雌牛)1頭当たり1万円の補助を行うことを決めたが、実際に手元に入るのは2月ごろという。

「今困っているのに、もらえるのが何カ月も先では意味がない。1頭1万円では焼け石に水だしね」(同)

生乳の生産調整のため、乳量が少ない低能力牛を2023年9月までに淘汰すると1頭当たり15万円、10月以降だと同5万円を補助する事業も始まるが、産地では評価する声がある半面、家族同様に育てている牛を淘汰することに抵抗を感じる酪農家は少なくない。「本来取り組むべきは在庫調整ではないか」という批判も多く聞かれる。

その生乳は、卸売り価格が11月出荷分から3年半ぶりの値上げとなる1㌔当たり10円引き上げられ、120円近くになった。

「ただ乳を多く絞るには、その分餌を与えなければならない。でも餌代はどんどん上がっており、餌を多く与えるのは難しい。結局、卸売り価格は上がっても、儲けを見込めるだけの出荷量は出せない」(同)

そもそも卸売り価格が上がるということは、最終的には小売価格に跳ね返るので、ただでさえ牛乳離れが進む中、需要が一段と落ち込むのは避けられない。

「明るい未来が描けない」

県でも、輸入粗飼料を緊急的に購入している酪農家に1㌧当たり最大5000円を補助しているが、月を追うごとに値上がりする中、定額補助では価格上昇分を補填できず、実態を反映した支援とは言い難い。12月補正では配合飼料1㌧当たり2700円を補助する予算を計上し、補助金などの申請手続きを簡素化する支援策も打ち出したが、酪農家からすると〝無いよりはマシ〟というのが本音だろう。

Aさんが廃業を決めたのは昨年4月で、配合飼料単価が高騰し始めたころだが、その時点で既に厳しさを感じていたということは、今も経営を続ける酪農家はもっと厳しい状況にあるということだ。

「私は余計な借金をしていなかったから廃業を決断できた面もある。もし多額の借金があったら、返済を続けるため、やめたくてもやめられなかったと思う」(同)

実際、知り合いの酪農家の中には県の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業を活用して施設を整備したり機械を導入し、最大2分の1の補助を受けたものの、事業を中止・廃止すると補助金の全部または一部の返還を求められるため、借金を抱えている人と同様、やめたくてもやめられないのだという。地域によってはバター不足を受け、増産に対応しようと施設に投資したのに生乳の生産調整に見舞われ、行き詰まった酪農家もいるという。

「私は補助も受けていなかったので、それほど悩まず廃業を決断できたのは幸いだった」(同)

カリ過剰問題に直面していた時は50頭の牛がいたが、廃業を決断した時点では38頭だった。そのうち5、6頭を食肉用として処分し、山形の酪農家に7頭、宮城の酪農家に5頭、新潟の酪農家に7頭を譲った。残りは家畜商に依頼し家畜市場などで売却したが、価格はピーク時の半額以下で、中には取り引きが成立しなかった牛もいた。

Aさんは67歳。トラクターなど金に換えられるものは売却し、今後は年金を頼りに家族で食べる分だけの畑を耕していく。

「農家は高齢化と後継者不足に直面している。自分もそうで、そのうちやめるだろうとは思っていたが、急激な餌代高騰などで想定よりも早くやめる羽目になった。自分は借金もなく、補助も受けていなかったのですんなりやめられたが、私みたいにどんどんやめていけば国内の生乳はまかなえなくなる。かと言って牧場経営を続けるにも適切な支援がなく、酪農は明るい未来が描けない状況にある。国や県には本気で酪農家を守る気があるのかと言いたい。これでは、将来酪農家になる人なんていませんよ」(同)

県畜産課が作成した資料「福島の畜産2021」によると同年の乳牛飼育頭数は対前年比1・7%減の1万1800頭、酪農家戸数は同5・4%減の283戸、1戸当たりの飼養頭数は同4・0%増の41・7頭だった。飼育頭数も戸数も減っているのに1戸当たりの飼養頭数が増えているのは、廃業した酪農家から譲り受けたためとみられる。

ちなみに震災前の2010年は、乳牛飼育頭数1万7600頭、酪農家戸数567戸、1戸当たりの飼養頭数31・0頭だった。震災前から飼育頭数は3割減り、戸数は実に半減している。

この数値を見ただけでも酪農家の離農の多さが伝わってくるが、餌代高騰の影響が反映される2022年のデータはさらに厳しい数値が並ぶことが予想される。

県畜産課や県酪農業協同組合に取材を申し込んだが、前者は伊達市と飯舘村で発生した鳥インフルエンザへの対応、後者はまさに酪農家への支援に奔走中で、締め切りまでに面談やコメントを寄せるのは難しいとのことだった。

12月5日付の日本農業新聞によると、同紙が全国10の指定生乳生産者団体に生乳の出荷戸数を聞き取った結果、10月末は約1万1400戸と4月末に比べ約400戸(3・4%)減、2021年の同期間の約280戸(2・3%)減よりペースが加速していることが分かった。各団体は飼料高騰による経営悪化を理由に挙げたという。

急速に進む酪農家の離農を止める術は今のところ見当たらない。

県内新規就農者が過去最多のワケ

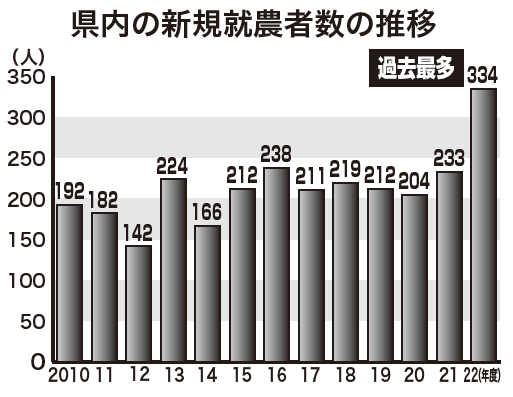

県内の2022年度(21年5月2日から22年5月1日まで)の新規就農者数が過去最多の334人となった。県によると、現行の調査を始めた1999年度以降で300人を超えたのは初めて。

新規就農者数の推移は別掲のグラフの通り。震災・原発事故の翌年は142人と大きく落ち込んだが、200人台まで回復した後はずっと横ばいが続いていた。

「300人の壁」を突破できた背景には何があったのか。関係者を取材すると、他県にはない就農支援と就農形態の変化が影響していることが見えてきた。

昨年秋に県内5カ所で開かれた就農相談会「ふくしま農業人フェア」は大勢の人で賑わった。県農業担い手課によると、来場者数はいわき会場(10月31日)41人、会津会場(11月6日)41人、県南会場(同12日)22人、県北会場(同13日)77人、県中会場(同20日)133人。どの会場も、担当者と真剣に話し込む来場者の姿があった。

当日県北会場に行っていたという同課の栁沼浩主幹(担い手担当)は次のように話す。

「来場者の年齢層は幅広いが、男女比で言うと女性の方が多い。県北会場には宮城県気仙沼市から来た女性2人もいて、担当者にあれこれ質問していました」

栁沼主幹によると「ふくしま農業人フェア」は2019年度からスタートしたが、この手の相談会を開いている県は少ないという。

「気仙沼から来た女性2人に『なぜ福島の相談会に?』と尋ねると、宮城では相談会をやっておらず、就農したくても情報を得る機会が少ないと言うのです」(同)

もちろん、全く開いていないわけではなく、相談窓口も設けられてはいるが、調べると、県主催で何百人も参加するような相談会を開いているのは、東北地方では福島県と岩手県だけだった。

若者に人気の農業法人お試し就農

さらに、福島県の強みとなっているのが雇用機会を創出するために始めた「お試し就農」だ。新規就農したい人と雇用者を求める農業法人をマッチングし、4カ月間、お試しで就農できる仕組み。就農したい人にとっては、現場の体験はもちろん、労務や人的つながりなど就農に必要な知識と経験を得ることができる。一方、採用してもすぐに辞められてしまうという悩みを抱えていた農業法人にとっては、お試し期間を通じて戦力になるか否かを見定めることができる。その間の人件費は県が負担してくれる点も大きな魅力だ。

「2021年度は30人がお試し就農に臨み、そのうち22人が農業法人に正式採用された。採用率は7割超なので、マッチングは機能していると思います」(同)

新規就農というと、自分で田畑を持ち、資機材を揃え、作物をつくる「自営就農」を思い浮かべがちだ。しかし新規就農者の半分以上は、お試し就農のように、農業法人に就職する「雇用就農」で占められている実態がある。前述した2022年度の新規就農者334人も内訳を見ると、自営就農165人、雇用就農169人となっている。

増える農業法人への就職

JA福島中央会技術常任参与の武田信敏氏はこう説明する。

「自営就農するには農業技術を備えていることはもちろん、土地や資機材などを準備しなければならず、それなりの初期投資がかかるため始めるにはハードルが高い。そこで、まずは農業法人に就職し、技術やノウハウを学びながら資金を準備し、将来の独立(自営就農)を目指す人が増えているのです」

農業法人は、担い手も後継者もいない高齢農業者にとって大きな助けになっており、舞い込む仕事もどんどん増えている。2022年3月現在、県内には農業法人が739法人あり(農地所有適格法人+認定農業者法人-重複する法人で計算)、人手はいくらあっても困らないというから、若者の働き口としても注目が集まっている。

「農業というと土いじりが真っ先に思い浮かぶが、近年はICT技術を導入したスマート農業が普及し、そういう方面は若者の方が長けているから、魅力的な就職先として農業法人が選ばれているのです」(同)

前述した就農形態の変化とは、このことを指しているのだ。

県農業担い手課の栁沼主幹も補足する。

「2022年度の自営就農165人を見ると野菜79人、果樹35人、水稲32人、花き12人、畜産3人、その他4人となっているが、このうち野菜と花きはICT技術を取り入れたハウス栽培が多い。若者にとっては、最先端の技術を用いて新しい農業にチャレンジできることが魅力になっているようです」

そんな自営就農に対しては、開始時のハードルの高さを考慮し、経営が軌道に乗るまでの支援策が用意されている。

例えば農林水産省では、都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関で研修を受ける就農希望者に月12万5000円(最長2年)を交付する就農準備資金や、新規就農する人に農業経営を始めてから経営が安定するまで月12万5000円(最長3年)を交付する経営開始資金などを設けている。交付を受けるにはさまざまな要件を満たす必要があるが、こうした支援制度は収入が全くない状態から農業経営を始める自営就農者を大きく後押ししている。

「農業=厳しい」というイメージが定着する中、新規就農者が増えているのは喜ばしいことだ。栁沼主幹も「県の取り組みがようやく根付いてきたと思う」と自信を深め、武田氏も「300人の壁を突破できたのは正直嬉しい」と笑顔を見せる。

しかし筆者が気になるのは、新規就農者が増える半面、定着率はどうなっているのかという点だ。

12月1日付の福島民報に、今年3月に福島大学食農学類を1期生として卒業する23歳の男性と22歳の女性が新卒就農するという記事が掲載されたが、その中に《最近5年間の新規就農者のうち約3割が既に離農。いかに定着させるかが課題だ》という一文があった。

新卒者の離職率は業種を問わず年々高まっているので、離農率3割を殊更高いと言う気はないが、新規就農者が過去最多という「明」を紹介するなら、離農率3割の「暗」にも触れないとバランスを欠く。

ただ県農業担い手課の栁沼主幹によると、離農率3割は正確な数値ではないという。

「例えば雇用就農から自営就農に切り替えた人や、親元で就農していた人が独立するなど、就農の形態を変えた人は『いったん離農した』とカウントされるため、実際は離農していない人が多いのです」

県は新規就農者の追跡調査を行っていないため「正確な離農者数は分からない」(同)。ただ、市町村が認定する認定新規就農者の5年後定着率は95・7%(2020年度現在)と高く、他の業種で新卒者の定着率が低いことを考えると、新規就農者は腰を据えて農業に従事していると言っていいのではないか。

「県でも認定新規就農者を全面サポートしており、もし初年度に失敗したら、専門家に依頼して原因を分析し、翌年の農業経営につなげるといった離農を防ぐ取り組みにも注力しています」(同)

JA福島中央会の武田氏も定着率が高い秘密をこう明かす。

「新規就農する人はある種の覚悟を持っている。いざ始めるにはハードルが高いので、生半可な気持ちで取り組む人はいない。だから、すぐに離農する人が少ないのです」

取材を締めくくるに当たり、両氏に今後の課題を尋ねてみた。

栁沼主幹は「新規就農者が300人を超えたとはいえ、あくまで単年度の結果に過ぎない。これを機に、どうやって安定確保につなげていくか、今までの取り組みを充実させつつ、新たな取り組みを模索する必要がある」と語る。

新たな取り組みの一つが、今年度から県内七つの農林事務所に就農コーディネーターを配属したことだ。新規就農者の相談にワンストップで対応し、当人の意向に沿った就農の実現を包括的にサポートしている。

一方、武田氏は「食える農業を実現するため、国の支援だけでなく市町村や地域、地元JAが新規就農者をサポートすることが大切」と指摘する。国の支援はある程度充実してきたが、「市町村や地域の支援にはまだまだ温度差がある」(同)というから、改善次第では新規就農者数はさらに増えていくかもしれない。

東北地方では山形県に次いで新規就農者が多い福島県。新規就農者の中には県外出身者もおり、その増加は移住・定住の促進にもつながる。福島県を就農先として選んでもらえるよう、相談窓口や支援策のさらなる充実が求められる。