サッカークラブ・いわきFCは昨シーズン、J2リーグに初参戦し、22クラブ中18位の成績を残した。2期目となる今シーズンはさらなる飛躍が期待されるが、一方でJリーグの基準に合わせたスタジアム建設や県内でのサッカー人気上昇が課題となっている。㈱ドームの元取締役会長兼代表取締役CEOで、同クラブのオーナーを務める安田秀一氏にチームの展望、スタジアム建設への思い、福島県でサッカー人気を上昇させる鍵について話を聞いた。(志賀)

「君が来れば、スタジアムができる」

いわきFCは2015年、米国スポーツ用品メーカー・アンダーアーマーのライセンス商品を製造・販売するドーム(東京都)が、いわき市に物流センター「ドームいわきベース」を設置するのに合わせて立ち上げられた。

サッカー県社会人2部リーグに所属する同名クラブの運営権を譲り受け、その運営会社として「いわきスポーツクラブ」を設立。物流センターに併設する形で人工芝のグラウンドやアンダーアーマーのアウトレット店などを備えたクラブハウス「いわきFCパーク」を整備した。運営会社の社長には、元JリーガーでJリーグクラブ湘南ベルマーレ社長を務めていた大倉智氏が就任した。

若い有望選手を獲得、科学的トレーニングで基礎体力を付けさせ「走る」サッカーを徹底させた。その結果、アマチュアリーグで規格外の強さを見せ、毎年のように昇格。当初の目標通りプロチーム化を果たし、現在はJ2リーグに所属している。

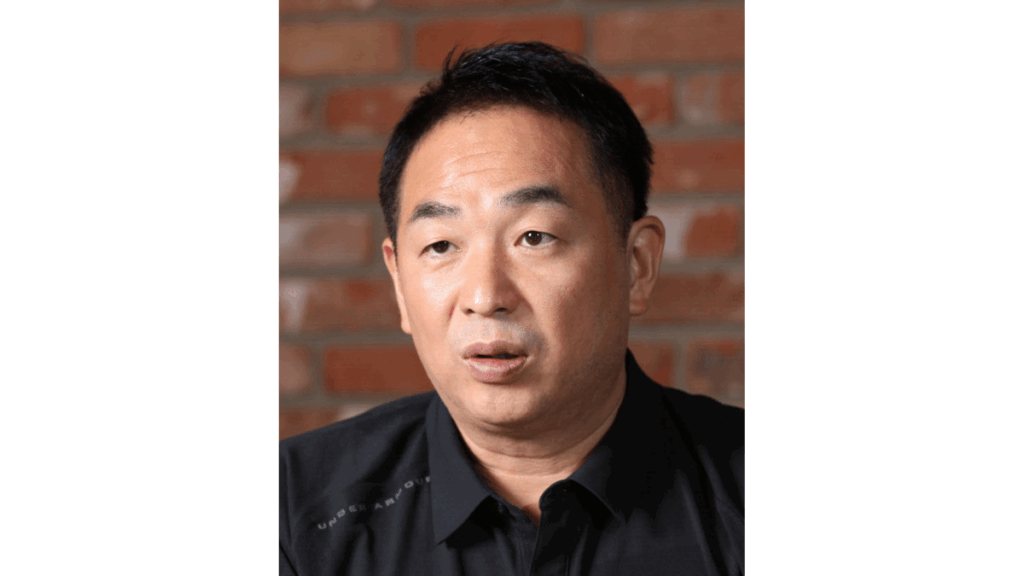

そんな同クラブのオーナーを務めているのが安田秀一氏だ。1969年東京都生まれ。法政大学卒。学生時代はアメリカンフットボールの選手として活躍し、大学全日本選抜チームの主将を務めた。三菱商事を経て1996年にドームを創業。「アンダーアーマー」の日本総代理店として、売上高450億円規模の企業に成長させた。欧米のスポーツビジネス事情にも詳しく、スポーツ界の改革に向けた提言を行っているほか、筑波大学客員教授も務める。

ドームは2022年、業績不振などを背景に商社大手・伊藤忠商事の連結子会社となり、創業者で前会長兼CEOの安田氏は経営を離れた。そのため、「いわきスポーツクラブ」の今後が懸念されていたが、昨年12月8日、ドームが同クラブの株式を安田氏に譲渡し(譲渡内容は非公開)、オーナーとして再びクラブ経営に関わることが発表された。なおドームは引き続き「ドームいわきベース」や「いわきFCパーク」を所有し、2028(令和10)年までスポンサー契約を結ぶ。

昨シーズンはJ2リーグに昇格したが、開幕直後はなかなか勝ち星をあげることができず、第14節では最下位に転落。後半は復調して順位を上げたものの、22クラブ中18位の成績で終わった。

クラブ経営から離れていた期間の戦いぶりをどう見ていたのか。安田氏に昨シーズンについて感想を求めると「日本のサッカーレベルが上がっていることを実感しました」と語った。

「いわきFCの代名詞はフィジカル重視の〝逃げないサッカー〟。選手には『負けてもいいから、欧州や南米のようにハイインテンシティー(高強度)でガンガン攻め、見ていて楽しくなる試合をやろう』と呼びかけ続けて、J3リーグまでは自然と結果がついてきた。ただ、J2リーグともなると、ほかのクラブのフィジカルレベルも上がり、40週にわたってこれまでと同じような試合を続けるのは厳しかった。正直、J1までストレートに昇格できるのではないかと考えていたので、リーグ全体のレベルの高さを感じました」

シーズン序盤は負けがかさんだが、中盤に監督が村主博正氏から前監督の田村雄三氏に代わり、選手たちもJ2での戦い方に徐々に順応していったことで歯車が噛み合い始めた。後半は強豪チームと互角の戦いを演じただけに、2月23日に開幕した今シーズンは一気にブレイクする可能性も秘めている。

クラブにおける現在の安田氏の役割は〝アドバイザー〟で、気付いたことがあれば大倉社長にその都度伝えるようにしているという。

「自分自身の経験と、海外でさまざまなスポーツの現場を見てきた情報・知識がある。若い選手が試合にうまくついていけていないと感じたときは『ちゃんと飯を食わせているか』と確認しました。成長期の選手にとって食事は重要で、海外のプロスポーツクラブでは数億円の予算を投じている。当事者ではない視点で意見を言い、大倉社長の〝気づき〟につながればと思っています」

そもそも東京都出身の安田氏がなぜ、いわき市で新たなサッカークラブを始めたのか――。きっかけは震災・原発事故だったという。

2011年3月11日、東京湾が見える十数階のオフィスビルで被災し、地面が割れて海に引きずり込まれるような恐怖を覚えた。東京では買い占めが発生し、ネットには怪情報があふれた。「被災地のためにできることを」なんて言ってみんなカッコつけているが、結局自分のことしか考えていないじゃないか――。自分なら被災地のために何ができるのか、考えるようになった。

いわき市が拠点の理由

3月19日、安田氏は燃費のいいハイブリッド車に自社で取り扱っていた栄養食品を積めるだけ積み、会社のスタッフとともに被災地に向かった。給油なしで往復できるいわき市を目的地に定めた。

阪神・淡路大震災の経験から、災害直後に被災地に行くことにためらいもあったが、市役所を訪ねて支援物資を渡したらとても喜んでもらえた。道路沿いから見える津波の爪痕、避難所で走り回る子どもたち、ゴーストタウンのような市街地の光景はいまも脳裏に焼き付いている。

「被災地のためにできることを具体的に考える中で、いわき市に自社の拠点を設ける構想が生まれたのです」

同級生の政治家から当時参院議員だった岩城光英氏を紹介してもらい、構想を話したところ、現在の「いわきFCパーク」の土地を探してくれた。広大な敷地を見ているうちにふと「ここにサッカー練習場も併設して、選手たちが練習していたら面白いだろうな」と思いついた。

安田氏は日本のプロスポーツチームが親会社頼みの経営であることに問題意識を持ち、スポーツの産業化に一緒に挑戦するクラブを探していたが、なかなか実現できずにいた。それならいっそのこと、復興にも貢献できる理想のクラブをいわき市につくればいいのではないか――。

そう考えていた矢先、大学時代の知り合いである湘南ベルマーレ社長・大倉氏と再会。安田氏の構想に共鳴して、新しいクラブの社長を務めてくれることになった。

被災地復興に協力したいという安田氏個人の思いが、さまざまな人との出会いで具体的な形となり、ついにはJ2リーグで活躍するチームとなったわけ。

ある程度結果を残し、次なる目標は安田氏が掲げる「スポーツの産業化」の実現ということになろう。

安田氏の著書『スポーツ立国論』によると、日本のスポーツ産業の市場規模が約4兆円なのに対し、米国は約60兆円。人口は2倍なのに、スポーツ産業は実に15倍の開きがある。米国では1984年のロサンゼルス五輪以降、スポーツの産業化が進み、好立地の見やすいスタジアム建設、大学スポーツの収益化などが徹底して行われてきたという。

「まず重要なのは集客することですよ」と安田氏は語る。

「阪神タイガースのホームである甲子園球場は1試合平均4万人入る。チケット代や食事代、グッズ代などで1人1万円使えば4億円の収入となり、ホームゲームが70試合と考えると年間300億円弱の売り上げになるわけです。仮にホームで年間20試合戦ういわきFCに毎試合2万人のサポーターが訪れ、1人1万円使ったら年間40億円になる。親会社に頼らず自力でそれだけの集客ができれば広告効果も高まり、広告料も上がっていく。集客が多いほど、チーム強化や設備充実に使える予算も増えるわけです」

スタジアムの持つ可能性

そのうえで重要となるのがサポーターを受け入れるスタジアムだ。いわきFCはこの間、スタジアム建設問題に翻弄されてきた経緯がある。

Jリーグではクラスごとにスタジアムの基準が設けられており、J3は収容人数5000人、J2は1万人、J1は1万5000人規模の観客席が必須条件となっている(人数緩和の可能性あり)。

市はいわきFCがJ3昇格を果たしたのを受けて、ホームスタジアムとなっている「いわきグリーンフィールド(現ハワイアンズスタジアムいわき)」を約16億7000万円かけて改修した。ところが、1年でJ2昇格を決めたため、今度はJ2基準に合わせた改修を行わなければならなくなった。

昨年9月には、いわきFCがJ1リーグに参戦する際に必要となる「J1クラブライセンス」を取得。5年以内に1万5000人規模で大型映像装置などを備えたスタジアムを新設し、トレーニング施設を整備することが条件となっている。市はJ1基準のスタジアム建設に協力していく考えを示している。

こうした中、いわきFCは昨年4月、スポーツ庁「令和5年度スポーツ産業の成長促進事業『スタジアム・アリーナ改革推進事業』(先進事例形成支援)」の採択を受けた。国の委託調査事業として、これまでさまざまなメンバーを交えて「どんなスタジアムがあればこのまちが輝き、住民が幸せになれるのか」という視点で検討を行っている。

かつては会社(ドーム)でスタジアムを建設する可能性も検討していた安田氏。現在のスタジアムについての考えを尋ねたところ、「スポーツビジネスが発達している欧米では『集客力が高いスタジアムを造れば建設費を上回る経済効果が得られる』という考え方が浸透している」と説明したうえで、こう持論を述べた。

「J2クラブの親会社が数百億円かけてサッカースタジアムを核とした大型複合施設の建設計画を策定して話題を集めていますが、『私費で100億円出します』、『この企業が全額負担します』、『補助金を使ってやります』と建設費だけを工面するやり方には限界がある。サステナブル(持続可能)ではない。試合を毎週見に行けて、非日常空間を体験できる場をみんなで作っていくという視点が重要です。欧米では寄付を募って建設費に充てるなど手法は様々ですが、一企業、一個人が建設費を全額負担することはほぼありません」

つまり、欧米では行政の携わり方が日本とは違っており、市債を発行して初期費用を集めたり、建設用地を提供したり、固定資産税を免除したり、公的資金を活用して建設、運用し、後からその費用を回収していくという形で関わっているという。

「公共事業としてスタジアムが建設されると、国体のときに各自治体が整備した総合公園や体育館、球場のように、稼働率を無視したものになりがちです。一時的に建設業界は潤うかもしれませんが、必ず後から維持費や費用対効果の問題が発生してしまう。それならば、最初から民間主導で、交通の利便性が高い場所に集客が見込める魅力的なスタジアムを建設すべきです」

安田氏によると、米国メジャーリーグでは交通アクセスが良い場所にスタジアムを建設し、球場内の至るところに臨場感を高める工夫が施されている。ドイツは陸上競技場をサッカー専用スタジアムにつくり替えたことでサポーターの熱狂度・満足度が高まり、市場規模の急成長につながった。地元のまちづくりと連動し、飲食店や商業施設、ホテル、映画館などが併設されたスタジアムもある。

天然芝が基準となっているJリーグのスタジアムは開催できるイベントに制限があるが、米国メジャーリーグサッカーでは人工芝の使用を認めるなど身の丈に合ったスタジアム戦略のもと、自前で採算が取れるようになっている。

すなわち、スタジアムはやり方次第で大きなビジネスになる事業であり、行政(補助金)に頼らず地域・民間で建設することを考えるべきだと安田氏は提言しているのだ。

ライバルの存在は不可欠

いわきFCにとってもう一つの課題は、地元人気の拡大だ。福島県では現在、サッカー、野球、バスケットボール、バレーボールのプロスポーツクラブがあるが、特にサッカークラブは人気が高まらず、低迷してきた経緯がある。

その背景にあるのは本県特有の多局分散型の地域特性。県土が奥羽山脈と阿武隈山地で分かれているのに加え、幕末には県内を本領とする11藩、分領(飛び地)とする13藩、幕府の直轄地などが入り組んでいた。そのため、いまも県としてのまとまりは希薄な面がある。

安田氏は「甲子園での応援の熱気を見ていると、静岡と清水、福井と敦賀など、福島県に限らず一つにまとまりきれないところは多い。都道府県制度には限界があることをスポーツが如実に示している」と理解を示したうえで、次のように述べる。

「風土も歴史も異なる地域を無理に一つにまとめる必要はない。中通りや会津の人に『いわきにはJ2チームがあってうらやましい』、『あいつらのやり方が気に食わない』と思ってもらって全然構わないでしょう。県内にはJ3福島ユナイテッドがありますが、スポーツクラブにとってライバルがいて切磋琢磨できるのは歓迎すべきこと。そうした思いを受けて、福島ユナイテッドが奮起すれば県内のサッカー人気はもっと高まるわけです。いわきFCと福島ユナイテッドによる『福島ダービー』は、いまはいわきFCの方が〝格上〟になってしまい少し落ち着いた感がありますが、本来は両クラブのサポーターがもっと熱狂する試合になるのが理想ですよね」

2月19日にはJリーグ開幕を前にしたプレシーズンマッチとして、福島ダービーが広野町のJヴィレッジスタジアムで行われた。当日の入場者数は3588人。結果は2対2の引き分けだったが、試合中は互いのサポーターが声援をぶつけ合っていた。両クラブのライバル関係が盛り上がるほど、福島県のサッカー人気も上がっていく。

最後に安田氏は記者にこう話した。

「野球場建設の夢を追いかける映画『フィールド・オブ・ドリームス』には『それをつくれば、彼が来る(If you built it, he will come.)』という有名なセリフがあります。いわきFCが直面しているサッカースタジアムの話は『君が来れば、スタジアムができる(If you guy come,stadium will built.)』ということに尽きる。みんなで試合に足を運び観戦する文化が醸成されれば、スタジアム建設の話は進んでいくと思いますよ」

今シーズン、いわきFCはどんな戦いを見せるのか。そして、どのように人気を広め、理想のクラブづくりや理想のスタジアムづくりを実現していくのか。安田氏の手腕と併せて、その動向に注目が集まる。