楢葉町職員が、町民との間でトラブルになった件の資料ファイルに「〇〇(町民の名前)の乱」と不適切な名前を付けて管理していたことが報じられ、波紋を広げている。公務員としてあるまじき倫理観に欠けた行動の背景には、町が進めるふくしま森林再生事業における〝誤伐採〟トラブルがあった。この間の経緯を取材した。

発端となった御神木〝誤伐採〟トラブル

6月11日に行われた楢葉町議会6月定例会一般質問でのやり取りがヤフーニュースなどに取り上げられ、全国的な話題になった。

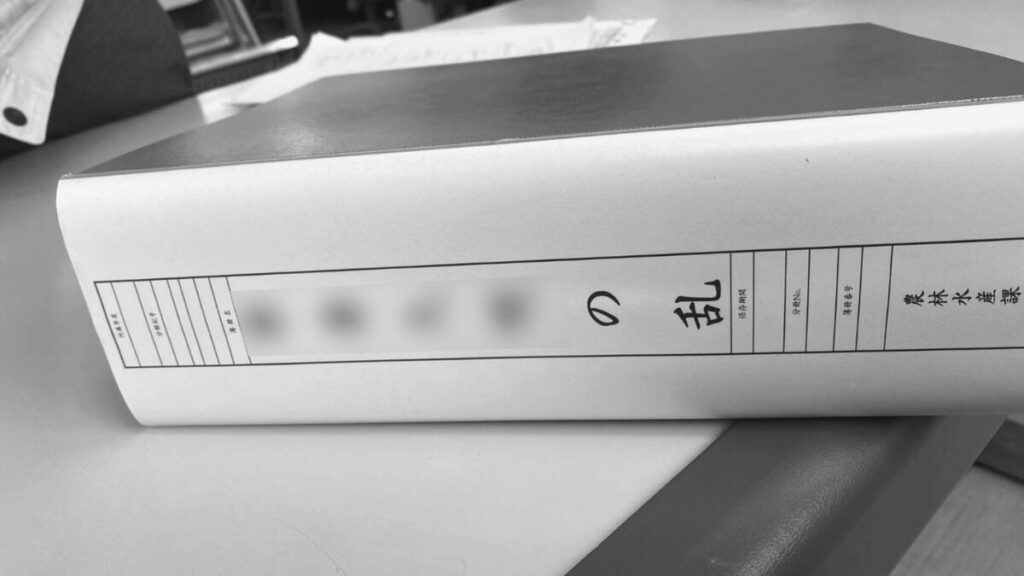

町発注の森林整備事業をめぐり町民とトラブルになった件について、職員が町民とのやり取りなどを記録したファイルを作成した際、町民のフルネームを冠した「〇〇の乱」という名前を付けていたことが発覚したのだ。

森林の地権者である西島尚明さん(仮名)が4月17日、町役場の農林水産課を訪れ、資料の開示を求めたところ、担当者の机下から取り出されたファイルに自身の名前を冠した「西島尚明の乱」という背表紙が付いているのを見つけた。西島さんは許可を得て写真におさめ、対応した山内健一課長がその場で謝罪したうえで背表紙を破棄した。

6月定例会での町執行部の答弁によると、「担当職員の個人的な感情」により不適切な背表紙が作成されたという。というのも、西島さんは前述したトラブルに関する話し合いのため、たびたび同課を訪れて大声で追及することもあったという。おそらくその対応にうんざりして、憂さ晴らしで不適切なファイル名を付けたのだろう。「西島尚明の乱」の意味するところは、西島さんのことを「お上にたてつく〝謀反者〟」ととらえていたとも解釈できる。

6月11日に行われた松本明平議員の一般質問で、異例の不祥事をどう受け止めているか問われた松本幸英町長は次のように答弁した。

「このファイル名を付けた職員の業務に取り組む姿勢、認識の甘さについて極めて遺憾に思う。あらためて全職員に対し、地方公務員の服務規律を認識し、さらに高い倫理観を持って自分の行動を厳しく律し、公務はもちろん、公務外でも町民の信頼を損なう行為を絶対に行うことがないよう指示したところだ」

担当職員は問題発覚前に別の部署に異動になっており、「今後、何らかの処分の対象になると思う」(山内課長)とのことだ。

無視された地権者の要望

不祥事の発端となったのは、町が進める「ふくしま森林再生事業」における誤伐採だった。

ふくしま森林再生事業は国(林野庁)の事業で、①間伐などの森林整備と②放射性物質対策としての表土流出防止柵の設置などを一体的に行う――というもの。放射性物質の影響により森林整備や林業生産活動が停滞した状況からの再生を図る目的がある。県が窓口で、市町村などが事業主体となり進められている。

西島さんは同町内に所有している約3㌶の山林について、町から同事業の受け入れを打診され、祖父の代から守ってきた森林を生かし続けたいとの思いで同意。施工同意書や森林管理協定書にサインした。

ところが、事業が始まって20日後の同年11月25日、現場を訪れた西島さんは呆然とした。「太い木は切らないでほしい。特に一番太いモミの木はウチの山の御神木なので注意してほしい」と担当者に要望していたにもかかわらず、きれいに伐採されていたからだ。後に確認したところ、直径30㌢以上の木が約130本切られており、境界木として植えていたツバキの垣根も撤去されていた。

当時、静岡県で大規模な間伐をめぐるトラブルが起きて問題になっていたこともあり、西島さんは四度にわたり現場を訪ね、町の担当者や伐採を請け負った「アメリカ屋」(郡山市、鈴木金一社長)の担当者に前述の要望を伝えていた。にもかかわらず誤伐採が発生したため、同事業に対する不信感が一気に強まった。

アメリカ屋は1960年創業、1980年設立。資本金1000万円。民間信用調査機関によると、従業員50人。2024年8月期の売上高29億9000万円、当期純利益7329万円。ある林業関係者は「県内でも大手の林業関連企業。2年前、富岡町にチップ工場を造り、近年は双葉郡内で活動を活発化させています」と評する。

西島さんは町やアメリカ屋に苦情を申し入れ、いったん事業を中止させた。アメリカ屋は「太い木を30本ほど切ってしまった」として迷惑料30万円の支払いを提示した。ただ、西島さんが見積もった損害賠償金は約1850万円に上り、話し合いは平行線をたどった。現在は西島さん、町、アメリカ屋、それぞれが弁護士を立てて交渉中だ。

食い違う当事者の主張

前出・町農林水産課の山内課長は一連のトラブルについて、町の考えを次のように示す。

「こちらが無理やり間伐をしたわけではなく、2回にわたり同意書を交わしており(施工同意書、森林管理協定書)、その中に『作業道を開設する際に支障がある場合、木を伐採することもある』という一文も入っていた。詳細については言った・言わないの話になるので弁護士に対応を委ねているが、現場での立ち合いについては当課の担当者や事業者(アメリカ屋)の担当者から西島さんに、森林に入って1本ずつ確認・指示するように求めました。ところが、西島さんは『確認は不要』とのことだったので、道路沿いでのやり取りで済ませた、と報告を受けています」

加えて山内課長は「切られたくない木にはリボンなどの目印を付けてマーキングする人もいるが、西島さんはそうした対応をしていなかった」、「たとえ太くても老木であれば間伐した方がいい場合もあるし、若くて細い木はあえて切らずに育てるという考え方もある。一概には評価できるものではない」と主張し、次のように述べた。

「スギ林は3割、広葉樹林は7割を間伐するのが基準となっており、事前にイメージ写真を示して説明していた。先ほどもお話しした通り、事前に同意書も交わしていた。それでも苦情を寄せられるのでは、事業を成立させるのは難しいと判断し、西島さんが所有する森林は事業対象から外させていただきました」

要は、森林に入って1本ずつ確認する手間を怠り、マーキングもしなかった西島さんの自業自得と主張しているわけ。

一方の西島さんは「私が『森林内で確認したい』と申し出たが、町・アメリカ屋の担当者から『いや、入らなくていい』と拒否されたので、やむなく道路沿いで説明した」と真っ向から反論。「『細い木を間伐してほしい』、『御神木は残してほしい』という希望を聞いてくれるというので事業に同意した。もし『太い木は伐採される可能性がある』と事前に聞かされていたら最初から同意しなかった。そもそも国が実施している事業を途中で計画変更・中止するのは問題ではないのか。森林管理協定書には『枝葉の処理を誠実に行う』と書かれていたが、森林内に枝葉を放置したまま事業を終えているのも違和感がある」と疑問を呈する。両者の対立は深まるばかりだ。

「現場状況によって伐採」

アメリカ屋はどのような見解を示すのか。郡山市田村町の本社を訪ねてコメントを求めたが、「担当者が出張中で不在にしている。いつまでにお返事できるか約束できない」(女性スタッフ)とのことで、期日までに返事はなかった。

前述の通り、ふくしま森林再生事業は県が窓口になっている。そこで一連のトラブルが県にどう報告されているのか関連の公文書を開示請求したところ、昨年11月28日に県相双農林事務所富岡林業指導所が同町農林水産課と打ち合わせた際の記録が出てきた。ここに事業者(公文書では伏せ字になっているがアメリカ屋と推測できる)から聞き取った内容が記されていたので、要約を紹介する。

〇地権者(西島さん)からは太い木を残すよう口頭で伝えられた。樹木は指定されていなかったが、モミには注意するよう認識していた。太い木は残すようにするが、現場状況(作業道開設や森林の配置状況)によって伐採する旨も伝えていた。

〇スギ林内にはモミが10本程度生えており、作業道開設の関係から1本伐採した。スギについては直径45㌢以上の木は残し、30㌢程度のものは多数伐採した。特に問題のある施業とは認識していない。

〇搬出する樹木のみを先行して伐出し、今後3割間伐になるように伐採量を調整する予定でいた。

〇境界木(ツバキの垣根)については確認不足で切ってしまった。

〇伐採した木の分を賠償するのは可能だが、間伐の施業方法として間違っていないと認識しており、今回自社負担が発生するようであれば今後の施業がやりにくくなる。

すなわち、「現場状況によっては伐採することもあり得る」と事前に伝えていたので「モミや太い木は切らないで」という西島さんの要望は無視しても問題なかった、と。西島さんは太い木を30㌢以上と設定しているが、同社は30㌢程度のものは多数伐採したとしており、サイズの確認・共有不足もトラブルにつながったと思われる。

なお公文書では、町も《現地状況を確認しても問題のある施業には見えない。作業道作設のためモミの伐採も必要であり、〇〇(アメリカ屋の伏せ字)に瑕疵があるとすれば境界木の誤伐だと考える》とアメリカ屋を擁護する立場に回っている。

森林再生事業への不満

ふくしま森林再生事業は前述の通り、放射能汚染対策を兼ねて県内で行われている事業で、2023年度は1579㌶の森林で実施された。同年度の当初予算は森林整備22億5900万円、放射性物質対策17億9600万円。森林整備を進める際の国の実質補助率は市町村72%、森林整備法人90%。放射性物質に関しては国の全額負担。県森林整備課によると、市町村に関しては震災復興特別交付税を充当でき、より負担が軽く済むという。

日本では戦後、「復旧造林」としてスギやヒノキなど針葉樹の植林が全国で進められ、その後も木材需要の高まりから盛んに植林が行われた。専門家によると、当時林業は1㌶あたり3000本の苗木を植え、大きくなってきたら間伐し、35~40年程度で残った木をすべて収穫するという方法で行われていた。投資利回りで考えると年6%ぐらいのリターンが見込めたという。

そのため林業は将来性のある産業とみられていたが、1980年以降、木材価格が下落し、投資利回りがマイナスになってくると林業に見切りを付ける人が増え、植林された木が放置され始めた。間伐しないと木が太くならず、枝も枯れてしまう。さらには土砂崩れや倒木などの災害リスクも高くなるため、行政が私有林の間伐事業に補助金を出すなどの施策に取り組むようになった。

ふくしま森林再生事業もそうした施策の一つであり、国の負担で間伐事業を進められ、伐採木を販売した分の売上金は地権者に入ってくるので、市町村にとっても地権者にとっても〝ウィンウィン〟の制度と言える。だからこそ、西島さんは事業に同意したが、住民の理解を得ないまま進めると、今回のようなトラブルに発展するリスクがある。

県への情報公開で判明したふくしま森林再生事業に関する2件の公文書には、県内地権者の不満の声が綴られていた。1件は「なぜ自分の土地は同事業の対象に選定されないのか」というもので、もう1件は自治体担当者の説明不足や広すぎる作業道の整備、伐採の進め方に不満を示すものだった。

同町は2018年から町内全域の民有林約2000㌶を対象にふくしま森林再生事業を開始し、2024年度末時点で約200㌶完了しているが、「原発事故で遠方に避難している地権者や高齢者はなかなか現地を確認できず、気付いたときには大事にしていた木がバッサリ切られていたという話をよく聞く」と西島さんは語る。

なお同事業に関しては、シンチレーションカウンターで計測するだけの放射能検査に多額の予算が計上されている点、地権者に入る伐採木販売分の売上金の内訳がいま一つ分かりづらい点なども指摘されており、今後問題として浮上しそうだ。

職員レベルの低さを象徴

林業政策を専門とする福島大学食農学類の藤野正也准教授は「地権者から特定の木を切らないでほしいという要望があれば、具体的にどの木なのか確認して極力要望に応えるべき」とし、情報共有不足と町・事業者両担当者の対応のまずさが問題の根底にあると指摘する。

「確認すべき主体がどこだったのか、弁護士を通じたやり取りでいずれ明らかになると思いますが、契約時の内容の確認が徹底されず、トラブルになることは他県でもよくあります。地権者に直接対応する町・事業者の担当者によって状況が大きく変わりますし、地権者も所有林の伐採に慣れているわけではないので、基本的な知識がなくて『思っていたのとは違った』とトラブルになることもあります。ただ、町・事業者両担当者が地権者から事前に『特定の木を切らないでほしい』と要望されていたのに伐採したのであれば、現場との情報共有不足、地権者とのコミュニケーション不足は否めないのではないでしょうか」

西島さんは「御神木を切られるなど当初の約束と違うことをされたので、納得できる説明と損害賠償を求めているだけなのに、町・アメリカ屋ともに弁護士を通して『間伐の進め方に間違いはなかった。こちらに責任はない』と主張するばかり。揚げ句の果てに町職員から逆恨みされて『西島尚明の乱』なんてファイルを作られてはたまったものではない」と憤る。

誤伐採をめぐるトラブルの行方は当事者間の話し合いによる結果を待つのみだが、そのトラブルにより、職員が町民を愚弄するような悪ふざけのファイルを作成したのは、同町職員のレベルの低さを象徴していると言える。

楢葉町では職員が会計業務を請け負っていた2団体から計約3800万円を横領した事件やパワハラといった騒動が続いた。再発防止に関する第三者委員会を設置して対応してきたが、今回の問題はその根深さをあらためて露呈した。

同町議会6月定例会で松本町長はこのように話した。

「今回の件については、いかなる理由があったとしてもあってはならないことだと強く思っている。極めて不適切な事象であると反省している。ほとんどの職員は誠実に業務に取り組んでいるが、不祥事が続いているのは事実。公務員としてどうあるべきかを踏まえながら、風通しのいい職場環境をつくり、町民福祉の向上に努めていきたい」

住民を揶揄する風土が残る限り、トラブル解決も信頼回復も遠いままだろう。