DX(デジタル・トランスフォーメーション)。新聞やテレビ、ユーチューブなどでよく聞く言葉だが、いったい何のことか、それによって何がもたらされるのか、正確に理解している人は少ないはずだ。最近では民間企業に限らず、自治体も「DX導入!」「DX推進!」と声高に叫んでいる。現在、西会津町と柳津町の最高デジタル責任者(CDO)を務める藤井靖史さんに、ズバリ「DXって何?」と聞いてみた。(佐藤大)

自治体と住民はデジタルで何が変わるのか

藤井靖史さんは京都府出身の45歳。グロービス経営大学院修了(経営学修士)後、日立電子サービス(現・日立システムズ)、米アップルコンピュータを経て、カナダ・カルガリーで「Cellgraphics」という会社に合流し、日本で流行っていたコンピューター系の商品を北米で販売するビジネスを始めた。結婚を機に仙台に移り住み再び起業。モバイルコンテンツプロダクション「ピンポンプロダクションズ」を設立し、2012年にKlabに売却。その後、会津大学産学イノベーションセンター准教授を経て、現在は西会津町と柳津町の最高デジタルCDO、デジタル庁オープンデータ伝道師、総務省地域情報化アドバイザーなど、さまざまな肩書きを持ちながら活動を続けている。

①DXって何?

経済産業省はDXの意味を次のように定義している。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

デジタルガバナンス・コード2.0

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf(1ページ)

読者の皆さんは、誰かに「DXって何?」と聞かれたとき、これを一字一句間違えずに答えられるだろうか。仮に一字一句間違えずに相手に伝えられたとしても、「つまり、えーっと、結局どういうこと?」と返ってくるのがオチだろう。

安心してほしい。藤井さんが誰でも覚えられるDXの意味を教えてくれた。以下がそれだ。

『ユーザー視点になって働き方改革を行うこと』

これなら分かりやすいし覚えやすい。ただ、次に湧き起こるのは「デジタルのデの字もないけど……本当に合っているのだろうか」という疑問だろう。

藤井さんは「DXを〝ハサミ〟に置き換えて考えてみてください」と話す。

「DXは道具であり、デジタル技術やデータは一つの選択肢にすぎません。道具は何でもいいはずです。『ハサミ導入!』、『ハサミ推進!』と言われても何を言っているのか分かりません。大事なのは『何のために』道具を使うかです。国や行政は言葉を大事にする仕事のはずですが、その言葉が曖昧になっています。そこに誤解があるために、手段の目的化に陥ります。我々デジタル領域での専門家は、専門であるからこそ立ち止まって考えねばなりません」

藤井さんがCDOを務める西会津町には、まちづくり基本条例があり、5つの基本原則「主役は町民」「町民参加」「情報の共有」「協働」「男女共同参画」がある。それを実現するためにデジタルを含む各種道具を使うという順番になる。

【西会津町】まちづくり基本条例の手引き

https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/uploaded/attachment/54.pdf(3ページ)

藤井さんは現在、西会津町と柳津町のCDOだけでなく、磐梯町のばんだい振興公社専務理事、川内村のDXアドバイザーも兼任している。いずれも仕事を引き受ける際、「まちは何を目指しているのか」を聞いたという。

「私が関わる自治体では目指すものが定まってるところが多いですが、多くの自治体ではそういったビジョンや条例は形骸化しており、何を目指しているか聞いても『なんだろう?』という感じでした。道具を選ぶ以前の問題です。ですから最初に、目指すものを実現するために道具を使いましょうという話をしました」

単純な一例としては、藤井さんが「DX=ユーザー視点の働き方改革」をはじめに行ったのは「仕事の〝健康診断〟」だった。会津地方の12市町村で職員の業務量調査を実施した。どんな作業に時間がかかっているかをあぶり出すため、細かくデータ化し、業務の質や量を調べたのだ。 すると「この仕事、すごく時間がかかっているけど何?」という項目がいくつも出てきたという。「ほかの自治体ではその仕事をどのように処理しているのか」を情報共有しただけで「あそこの自治体ではこうやっています」という最適解が見つかり、作業時間が短縮した。

各自治体が縦割りで、自治体同士の横のつながりが薄いために起きていた弊害だったが、デジタルツールを導入せずとも運用改善するだけで効率化が図られるわけだ。

藤井さんは次のように話す。

「誰かが上から指導するというよりは、データを見た現場自身が〝おかしい〟と感じて改善する。そうすると、現場は納得感があるので自然に改善されます。業務改善については本来の仕事の延長線上にあるわけです。それをデータというデジタル技術でサポートするという順番です。

ただここでも大事なのが『何のために』です。業務に時間がかかっているとしても、目指すべきビジョンを達成するためであれば改善する必要はありません。効率化をただ目指すのであれば、またしても手段の目的化になることでしょう」

②藤井さんが「官」の仕事をするきっかけ

藤井さんが「産業界(民間企業)、学校(教育)」から「官公庁(国・地方自治体)」へと仕事の場を移した理由は、米アップルコンピュータで体験した日本社会への危機感があったからだという。

米アップルコンピュータで体験したのは「海外企業の圧倒的なスピードとテクノロジーと連携した組織運営方法」だったという。

「仕事の仕方が全然違う。日本の企業が止まって見えました。『このままじゃ日本はまずい』と危機感を覚えました。実際、今の日本は世界と比べて、さまざまな分野で遅れをとっていますよね」

そんな思いから、藤井さんは「この状況を打開するには、ある程度自分に力がなければならない」と痛感した。

「世の中にある仕事はなるべく全部やろうと。国内企業、外資系企業、海外や国内での起業、役場、大学。全てにおいて『経験あります』と言えれば、様々な業界の方々と話ができるようになります」

経験を積みながら藤井さんが感じたことは「企業でいくらイノベーションを起こしたくても、国全体の制度が古いと足を引っ張られる、既得権益が保存されやすい構造的な問題がある」ということだった。

「国や自治体が(主役ではなく)社会のプラットフォームとして機能することで、住民の生活や企業活動がスムーズになる」。そういった思いから、藤井さんは自治体関係の仕事に携わるようになっていった。

ちなみに、藤井さんは現在、会津若松市を拠点に活動しており、「会津の暮らし研究室」という会社も経営している。暮らしに関わることを昔からの知恵を生かしながら、日本を代表する大企業と一緒に今のスタイルにアップデートする研究を行っている。

③住民のメリット

藤井さんが主導するDXによって自治体職員の仕事が効率化されていっているのは大変結構だが、住民にはどんな恩恵があるのか。

西会津町は「デジタルよろず相談室」を設けており、住民向けにスマートフォンやタブレット端末等の使い方など、デジタル技術に関する相談を幅広く受け付けている。

相談員が町のサロンに出向いて相談室を開くと、住民からは「携帯電話料金が高い」という相談が多く寄せられるという。「CMでは980円って言っているのに、何で私の携帯代は1万円もかかっているの」と。西会津町の住民は、料金プランの見直しをするために会津若松市まで行かなければならず、予約の仕方も分からないので長時間待たされるはめになる。挙げ句の果ては「セキュリティーを強化しないと危ないですよ」と店員に薦められ、行く前よりも高い料金になって帰ってくる。

相談員が住民の料金明細を見て、「15ギガのクラウド契約」など明らかに不必要なオプションがあった場合は、その場で契約している携帯キャリア会社に電話してもらい、料金プランを変更するサポートをしている。現状を課題として認識しているキャリアの方々のサポートを受けて社員を町まで派遣してもらい、機種変更や割安のキャリア変更を手助けすることもある。

「大体の人は数千円くらい安くなるんですよね。年金生活者にとっての数千円はめちゃくちゃ大きいですよ。町がいくら『アプリやラインを始めました』とデジタル化を謳っても、住民が『またお金がかかるんじゃないか』と不安に思うような土壌では、広まるものも広まりません」

デジタルによって何が便利になるかの以前に、もっと目先の不便を解消しなければならないということだろう。

町の高齢化が進み、単身高齢者世帯の交渉力が弱いがゆえに〝カモ〟にされ、高止まりした料金プランを契約させられるという構図も問題だ。それを解消するには、信頼できる相談者がいるか、周りとコミュニケーションをとれているかが重要になってくる。

藤井さんは「我々は住民との会話量を増やしています」と話す。

「住民と会話をしないと、効果的な方法を選んで実行できません。ただし、職員は住民と会話をすることが困難な状況があります。住民からいわれのないクレームなどを受けることがあります。職員も一人の人間です。自治体の課題の全部を背負い込むことはできません。結果として、普段から地域に出づらくなり、効果的な施策が見えてこない状況が生まれます」

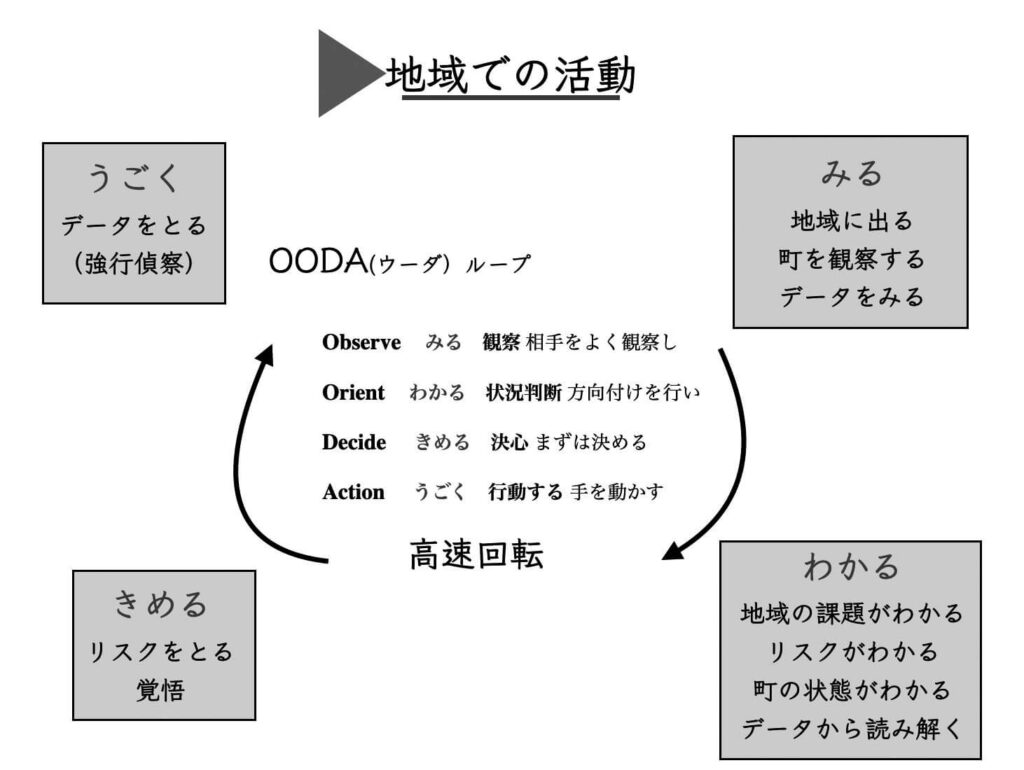

そんな悪循環を打破するため、藤井さんは「OODAループ」というフレームワークに注目している。

OODAループとは「Observe(観察)」、「Orient(状況判断、方向づけ)」、「Decide(意思決定)」、「Act(行動)」という4つのステップを繰り返す手法だ。これを、藤井さんは分かり易く「見る→分かる→決める→動く」と説明する。

昨今は東日本大震災、新型コロナウイルス、ロシアのウクライナ侵攻など、予測不能な出来事が頻発している。これまで多くの組織が取り入れてきたPDCAサイクル(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Action=改善)の考え方は、P(計画)が非常に難しい時代になったことで通用しづらくなった。

「PDCAサイクルは、最初に計画するから失敗という概念がありますが、OODAループでは、失敗しても単純に『分かる』の解像度が上がっていくだけなんです」

だから、予測不能な出来事だらけの今、「先の読めない状況で成果を出すための意思決定方法」であるOODAループは必須というわけ。

藤井さんはさらに続ける。

「日本って、明治維新などを見ても〝差〟が分かると急激に挽回する歴史があるじゃないですか。コロナによって〝世界との差〟がかなりあると認識できたことで、危機感も醸成されてきたのは大きいと思います」

明治維新の時のように、国や自治体などのプラットフォームが変われば企業も元気になり、地域が活性化する。自治体の仕事の効率化と住民との相互信頼が図られれば職員が町に出る時間ができて、人口減少社会においても行政サービスが最適化される。それらが全て相乗効果として表れれば国全体や地方政治の在り方も変わっていく可能性がある。

④DXで若者の声を拾う

藤井さんは、町の政治が〝大きな声〟を中心に合意形成を図っていることに危機感を覚えている。大きな声とは組織・団体の長ら町の有志を指しているが、これらのコミュニティーと接点がない若者はどんな意見を持っているのか、つまり少数派の声にもっと耳を傾けなければならないと藤井さんは考えている。彼らが10年後、20年後の地域の主役になるはずだからだ。

そんな小さな声を拾うために始めたのが「西会津町デシディム」だ。

デシディムはオンラインで町民の多様な意見を集め、議論を集約し、政策に結び付けることができる機能を持つ、町民と行政をつなぐインターネット上の対話の場だ。スペイン・バルセロナ発祥で、現在、世界の30を超える自治体で利用されている。寄せられた意見に別の人がコメントを書き込むことができ、オープンな場でコメント投稿者同士が意見を交わすことができる。

藤井さんは「デジタルの力を使えば、若者など少数派の声をもっと拾えると思うんです」と話す。

「シルバー選挙などと揶揄されている現状では、結果として施策が古くなってしまいます。これは力学上、仕方のないことですが、少しでも若い人の意見が政治に反映されればと思い、取り組んでいるところです」

⑤子どもにデジタルシティズンシップ

藤井さんは「今の若者も、これからの子どもたちは、読み書きそろばんのようにデジタルツールを使いこなすことが前提となります。その上で、デジタル社会においても市民として参加していくことになります」と話す。

「海外では情報技術の利用における適切で責任ある行動規範を指す『デジタルシティズンシップ』を幼稚園から学びます。一方、日本ではそれらを『メディアコントロール』といったかたちで制限しますので十分な議論や機会に恵まれません。言ってみれば〝市民〟としての立ち振る舞いを学ばずに〝原始人〟のままデジタル社会に出ることになります」

SNSで誹謗中傷する、親のパスワードを盗んで悪用するといったデジタルに関するトラブルは後を絶たないが、デジタルシティズンシップでは、こういった事象を教材として、各人がどう思うかをディベートし、デジタル社会の市民としてどう立ち振る舞うべきなのか考える機会を提供し、ITリテラシーやモラルを醸成させていくという。

筆者は「自治体職員になりたい」と思ったことはないが、藤井さんを取材してみて「この人のもとであれば是非働いてみたい」と感じた。この記事を最後まで読んだ人の中に首長や課長クラスの人がいたら、まずは一度、藤井さんの話を直接聞くことをお勧めしたい。狭かった視野が一気に広がり、新たな〝気付き〟を得られるだろう。