企業の成長戦略として用いられるM&A。本来は売り手も買い手もハッピーにならなければならないはずだが、この間、本誌で報じてきた白河市の老舗結婚式場「鹿島ガーデンヴィラ」のように、悪質な買い手が現れると売り手は不幸のどん底に陥る可能性もある。人口減少が進み、経済が縮小する中で会社が生き残っていくには今以上にM&Aが必要になる。県内の成功事例や専門家の解説からM&Aの極意を学ぶ。(佐藤仁)

専門家が「悪質仲介」増加要因を解説

5月中旬、本誌の代表アドレスに次のようなDMが届いた。

《お世話になります。㈱〇〇でM&A仲介事業をしている××と申します。この度、弊社のクライアント様で法人売却を希望する企業様のご紹介です。当該企業様は位置情報を50万件以上保有しており、店舗開発での活用、顧客動向を把握する……など様々な事業に幅広く活用できるサービスを提供しております。

(※以下、売却希望企業の簡単なデータが箇条書きで示され「秘密保持契約書を締結後に詳細開示」と書かれている)

ご興味頂ける内容でしたら本件の詳細をお伝えしたく、アポイントをお願い致します》

この手のDMが頻繁に届くようになったのはいつからだろうか。こうしたDMを仲介業者は無差別大量に送りつけ、M&Aに興味・関心のある買い手を探し出す。

今号130ページに浅倉俊一アレンザホールディングス会長のインタビューが掲載されているが、その取材中も、浅倉会長から頻繁に聞かれたのが「成長戦略としてM&Aは極めて重要」との言葉だった。

あらためて、M&Aとは「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略で、二つ以上の会社が一つになったり、A社がB社を買ったりすることを指す。広義の意味で連携まで含めることもある。

中小企業庁の調査によると、中小零細企業の経営者は年々高齢化が進み、70歳以上の経営者は2025年までに245万人に達するという。これに対し、後継者不在の中小零細企業は同年には127万社に上るとされる。

中小零細企業の中には唯一無二の技術を持っていたり、素晴らしい商品・サービスを生み出しているところも珍しくない。しかし、高齢の経営者に代わって会社を引き継ぐ親族や社員がいなければ、その技術も商品・サービスも途絶えてしまう。

こうした後継者不在による事業承継問題を解決する手段として近年、M&Aは広く浸透し、国も積極的に推奨している。M&Aで新しい経営者を迎えることができれば、会社は存続し、技術も商品もサービスも途絶えずに済む。

別表にM&Aのメリット、デメリットを売り手と買い手に分けて示したが、当事者はM&Aを経験してどのような感想を抱いているのか。

| ◎売り手のメリット |

|---|

| 従業員の雇用を守れる |

| 技術やノウハウの継承 |

| ブランド力・信用力の強化 |

| 個人保証(経営者保証)の解除 |

| ◎買い手のメリット |

| 事業の多角化を推進 |

| バリューチェーン統合で経営効率が改善 |

| 有資格者などの人材確保 |

| 技術力・生産力の向上 |

| ◎売り手のデメリット |

|---|

| 顧客や取引先との契約が変わる可能性 |

| 従業員の雇用条件が変わる可能性 |

| 企業文化のミスマッチ |

| 想定していた価格で譲渡できない |

| ◎買い手のデメリット |

| 短期間では相乗効果が表れにくい |

| 合併後の組織再編がスムーズにいかない |

| 簿外債務が発生する可能性 |

| のれん代の減損リスク |

郡山市の㈱富久山自動車教習所は今年1月31日付で社長の鬼生田顕英氏が退任し、後任に筒井祐智氏が就任。同社の発行済み全株式を東京都港区の㈱リアライズコーポレーション(今福洋介社長)が取得した。筒井氏はリアライズ社で取締役M&A推進本部長を務める。

富久山自動車教習所は1969年設立。資本金1000万円。法人設立以来、廣度寺(郡山市)の鬼生田俊英住職が社長を務め、2009年から息子の顕英氏が引き継ぎ、俊英氏は会長に退いていた。23年6月期は売上高3億5000万円、当期純利益4200万円の赤字。

一方、リアライズ社は親会社のリアライズカンパニーが2011年に創業。15年にトラックの売買を行う企業の株式を100%取得し、国内初のトラックを投資対象資産とした金融商品「トラックファンド」を組成・運用開始した。18年には国内初のトラック・トレーラーを担保とするローンをメガバンクと共同開発。全国に支店・営業所を設け、関連会社を設立して業容を拡大している。23年4月期は売上高671億円、経常利益50億2200万円。

「金融機関も驚くくらい、順調かつ短期間のうちに(M&Aが)行われました」と話すのは前社長の鬼生田顕英氏だ。

鬼生田氏がM&Aを検討したのは二つの理由からだった。

「一つは少子化です。免許を取る人は確実に減り、自動車教習所は限られたパイを奪い合う中で淘汰されていく。実際、入校者は年

々減っており、経営がしっかりしているうちに大手に引き取ってもらうのが賢明と考えました。もう一つは父の他界です。父の生前はお寺の運営と会社の経営を役割分担できたが、父が亡くなってからは私一人で住職と社長を両立するのが難しくなった」(同)

もともと俊英氏が健在の時からM&Aについて話し合っていたが、リアライズ社の存在は知らなかった。

「きっかけは金融機関からの紹介でした。社歴は浅かったが、トラックファンドを手掛け、自前で整備会社や査定協会を持つなど好感が持てた。M&Aを進める条件として、地銀からの紹介を重視している点も信用できると思った」(同)

鬼生田氏がリアライズ社と初めて接触したのは昨年11月。それからわずか2カ月で正式契約に至ったというから「ここまでのスピード契約は超異例だと思うが、裏を返せば、それだけお互いにウィンウィンのM&Aだったということです」(同)。

【富久山自動車教習所】牽引免許に魅力

教習所は全国どこにでもあるが、リアライズ社にとって富久山自動車教習所はどこが魅力だったのか。

「市内で唯一、大型、牽引、大型第二種の免許を取れる、フォークリフト免許も取れる、国土交通省の運転者適性診断も行っているなど、あらゆることがワンストップでできるのが富久山自校の強み」(同)

とりわけリアライズ社が強い関心を持ったのが、牽引免許だった。

「リアライズ社にはトラックのリース先からドライバー育成を求める声が寄せられているそうです。運送業界も人手不足で、ドライバーの高齢化が進むが、各社は自前でドライバーを育てる余裕がない。そこでリアライズ社は独自に教習所を持ち、若手ドライバーを育ててリーストラックと一緒に送り込むことを考えている」(同)

2024年問題でドライバーの働き方も変化を迫られているが、効率を重視すると、トラックよりトレーラーの方が重宝される。トラックは目的地に着いてからも、荷物を降ろすまでその場で待機しなければならないが、トレーラーは目的地まで運搬し、連結を切り離して相手に荷物を渡せば次の作業に移れるし、新たな荷台を連結して次の目的地に出発することも可能。作業効率はトレーラーの方が圧倒的に良いので、牽引免許が魅力的なのは合点がいく。

「富久山自校はリアライズ社に今までなかったピースをもたらしたという点で、M&Aの効果は非常に高かったと思います」(同)

リアライズ社は今後も富久山自動車教習所のような特長を有する教習所を買収し、各地にドライバー育成の拠点を構えることで、トラックリースの需要掘り起こしと2024年問題に対応していくようだ。

なお、リアライズ社にも取材を申し込んだが返答はなかった。

郡山市内の管工事業者が教えてくれたのは老舗2社のM&Aだ。

「管工事の山元工業所と石田工業所はM&Aをしてから5、6年経ちますよ」(管工事業者)

【山元工業所】

㈱山元工業所は1958年創業、73年会社設立。日下健一氏が社長を務めていたが、2017年に弘栄設備工業㈱(山形市)の100%子会社となり、同社社長の船橋吾一氏が社長に就いた。翌年、同社グループの持ち株会社である㈱ケイスリーに株式が譲渡された。23年6月期は売上高6億7600万円、当期純利益2200万円。直近5年間の決算も黒字で推移している。

親会社の弘栄設備工業は1946年設立。資本金3500万円。2023年12月期は売上高83億6500万円、当期純利益1億3800万円。グループは山元工業所を含め山形、宮城、北海道に計8社ある。

元社長の日下健一氏は佐藤栄佐久元知事の私設秘書で、本誌は2007年6月号に「山元工業所の赤字確実受注に設備業界からブーイング」という記事を掲載したことがある。

「2007年に日下美代子氏が社長に就いた後、山元工業所は後継者問題に直面。考えた末、山形の同業大手・弘栄設備工業の傘下に入ることを決めた」(前出・管工事業者)

山元工業所は空調設備工事が主力で、給排水工事も手掛ける。売り上げの多くは福島県と郡山市の公共工事で占められ、民間下請けや浜通りでの除染作業にも従事。弘栄設備工業やグループからの仕事も増え、将来的には山形や宮城に施工エリアを広げる意向という。

山元工業所に取材を申し込んだところ「M&Aは情報秘匿の合意が存在するため、お答えできない」(総務部)という回答が返ってきた。

【石田工業所】緩やかな連携から合併へ

一方、㈱石田工業所は1955年創業、65年会社設立。石田享也氏が社長を務めていたが、2017年に日本電設工業㈱(東京都台東区)の100%子会社となった。現在社長を務めるのは大澤俊夫氏。23年3月期は売上高6億6200万円、当期純利益1600万円。直近5年間の決算も黒字で推移している。

親会社の日本電設工業は1942年設立。資本金84億9429万円。鉄道電気工事の国内トップ企業で、東証プライム市場上場。2024年3月期(連結)は売上高1940億3100万円、当期純利益100億4200万円。都内を中心に子会社と関連会社が計21社ある。

「石田工業所は地元管工事の先駆けで、売り上げは中堅の中でも上位だったが、前社長の石田享也氏に後継者がいなかったため大手の子会社になった」(前出・管工事業者)

石田工業所は県内十数市町村から指定給水装置工事登録指定を受けており、2021年と23年には国交省東北地方整備局発注の機械設備改修工事で表彰されるなど高い実績を誇る。日本電設工業から大口工事を受注していることも売り上げの安定につながっている。今後はグループ力を生かし、宮城、栃木、茨城、埼玉でも受注獲得を目指すという。

石田工業所には問い合わせメールフォームから取材を申し込んだものの、何の返答もなかった。

合併や買収には至っていないが、連携で生き残りを図る土木業者もいる。名前は控えてほしいというのでここでは「中通りのA工業社長」とする。A工業は近所のB工業と連携し公共工事を受注している。

「私は一代で会社を興したが、60代後半で後継者がいない。そうした中、仲良くしているB工業が人手不足に陥っていたので、ウチの現場社員をB工業に転籍させた。B社長は50代前半で息子もおり、事業承継の心配がないので、お互いにメリットがあると判断した」(A社長)

A工業とB工業が共同で行っているのが入札参加だ。受注を目指す工事が出たら、お互いに積算ソフトを使って入札金額を算出している。

「その金額を持ち寄り、例えばウチが2万円高く算出していたら、どの単価が違ったのか細かくチェックする。そうやって入札金額をすり合わせ、お互いが記入する金額を決めて札入れする。そうすれば、10社が参加して1社しか取れない工事を、2社で札入れすれば落札確率を倍に上げることができる」(同)

落札できたら、指名競争入札の場合は相指名業者への下請け発注は禁じられているので、お互い下請けには入れないが、落札のチャンスを増やし、計画的に受注していき、代理人に常に現場を持たせることで売り上げの多さより利益率の高さを目指しているという。

ちなみに、協力して受注を目指すやり方は発注者に報告し、法令にも抵触していないことを確認した上で実践しているという。

「今は両社による連携ですが、将来的にはM&AでB工業と一緒になると約束しているから、こういうやり方が可能なんだと思う」(同)

大企業を頼り、その傘下に入る方法もあるが、信頼できるパートナーを見つけ、緩やかな連携から将来的な合併を目指すのもM&Aの一つの過程と言えそうだ。

資格・審査が不要の仲介業

中小企業庁は経営者への情報提供と支援機関に基本事項を示す目的から、2020年に「中小M&Aガイドライン」を策定した。中小零細企業のM&Aは国が推奨していることもあり近年活発化しているが、それに伴い、契約・手数料体系の分かりにくさや担当者による支援の質のバラつきといった課題が見られるようになったため、昨年9月、改訂版となる「中小M&Aガイドライン」(第2版)が発表された。

しかし、M&Aの支援機関は特別な資格を必要とせず、国に登録すれば仲介できてしまう。登録は年更新だが、審査は行われない。中小企業庁のホームページには登録フィナンシャルアドバイザーと仲介業者の一覧があり(2021年9月現在)493の業者名が書かれているが、この中には本誌で報じてきた「鹿島ガーデンヴィラ」のM&Aを仲介した業者も存在するので、信用度はかなり低いことが分かる。

県中小企業診断協会ふくしま地域M&Aセンター長の石原幸一氏(中小企業診断士)はM&Aで注意すべき点を次のように話す。

「売り手は正しい財務分析で自社のリスクと強みを明確にする。買い手は自社の経営資源で欠けている部分を把握し、そこを埋めればどう伸びていくか考える。その上で、お互いに最適な相手を見つけることが成功につながります」

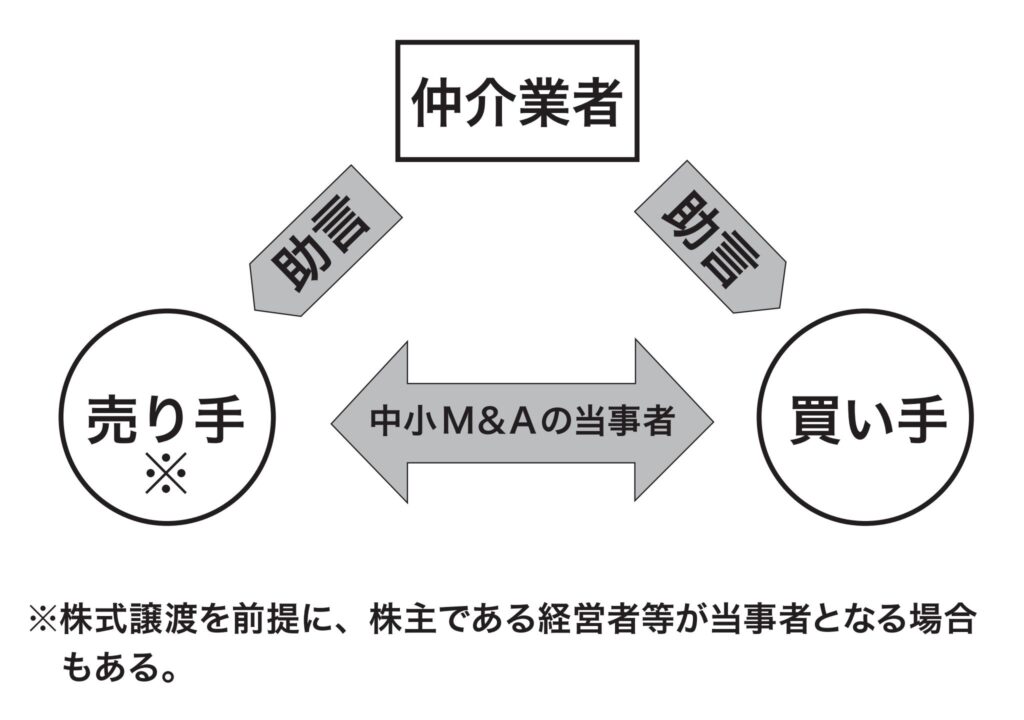

ただし、大企業のM&Aは売り手も買い手もフィナンシャルアドバイザーを立て、その人が代理人となって交渉するが、中小零細企業のM&Aは売り手と買い手の間に仲介業者が入るので(別図参照)、利益相反が起きる可能性があるという。

「M&Aは買い手側が優位になるので、仲介業者も買い手側に立つことが往々にしてある」(同)

失敗しないためには、自社を冷静に分析し、仲介業者の言うことを鵜呑みにせず自分事として交渉に臨む必要があるが、石原氏によると弁護士、税理士、経営者仲間などに「セカンドオピニオン」を依頼すると自分では気づけなかった点に気づかせてくれる利点があるという。

「鹿島ガーデンヴィラのケースはM&Aではなく詐欺と言っても過言ではない。そもそもM&Aは目的ではなく手段であるべき。目的と化すから、売り手・買い手のことを考えず、とにかく契約を成立させて高い手数料をせしめていく悪質な仲介業者が増えるのです」(同)

M&Aの健全推進には、改善の余地がかなり多そうだ。

石原氏によると、M&Aの件数や成功例・失敗例などをまとめた統計は存在しないという。人口減少が進み、経済が縮小する中でますます活発化が予想されるM&Aだが、正常な成立に向けた仕組みや制度が未成熟では心許ない。