猪苗代町の磐梯山麓で観光施設の建設工事が行われている。事業者は同町出身で、東京都内を拠点に複数企業を経営する経済人。地元は観光振興につながると歓迎ムードだが、一帯は磐梯朝日国立公園内のため、専門家からは周辺環境への影響を心配する声が上がっている。(佐藤仁)

事業者は複数企業を率いる地元出身・遠藤昭二ISグループ社長

観光施設の計画が明らかになったのは今から2年以上前。当時、福島民友は1面トップでこう報じた。

《猪苗代町と、観光事業を手掛けるDMCaⅰzu(ディーエムシーアイヅ、猪苗代町)が協力して、猪苗代スキー場のある赤埴山に、猪苗代湖を見下ろし磐梯朝日国立公園の自然を楽しめる観光施設「会津テラス(仮称)」の整備を計画》(同紙2021年12月21日付)

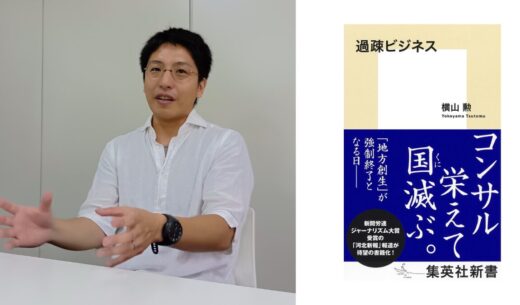

事業者の「DMCアイヅ」は、本誌2022年8月号「地元に投資しまくる猪苗代町出身の経営者」という記事で取り上げている。

DMCアイヅは東京都内を拠点とする企業群「ISグループ」の中核会社「ISホールディングス」の100%子会社。グループを率いる遠藤昭二氏は猪苗代町出身で、会津工業高校卒業後、都内でビジネスに成功した。

前述の本誌記事では遠藤氏を次のように紹介している。

《遠藤氏は猪苗代町に3年間で約7000万円と電気自動車2台を寄付したほか、母校の会津工業高校に大型バスを寄付している。近隣の磐梯町や北塩原村にも数千万円単位で寄付している》、《(町関係者の話として)着るものや食べるものにはあまり頓着がないようです。ただ車だけは違うみたいで、毎回違った高級そうな車で来ます》

徒手空拳で今の地位を築いた立志伝中の人物と言っていい。

ISホールディングスのホームページによると、2023年3月期決算は売上高137億円、経常利益37億1500万円、当期純利益22億7000万円。ISグループは証券取引、外国為替証拠金取引、プロバイダー、不動産、M&A仲介、再生可能エネルギー、宿泊・レジャー・飲食など16社で構成される。そのうちの1社がDMCアイヅだ。

DMCアイヅは猪苗代スキー場、裏磐梯スキー場、北日光・高畑スキー場、道の駅猪苗代いちご園、道の駅山口温泉きらら289、ヴィライナワシロ、猪苗代観光ホテル、会津磐梯カントリークラブ、小豆温泉窓明の湯、花木の宿など会津地方のさまざまな観光施設を運営。その一つである猪苗代スキー場近くに新設するのが、冒頭の会津テラスだ。

DMCアイヅが昨年10月30日付で発表したリリースによると、会津テラス計画は二つのハード施設と三つのソフトプログラムから成る。

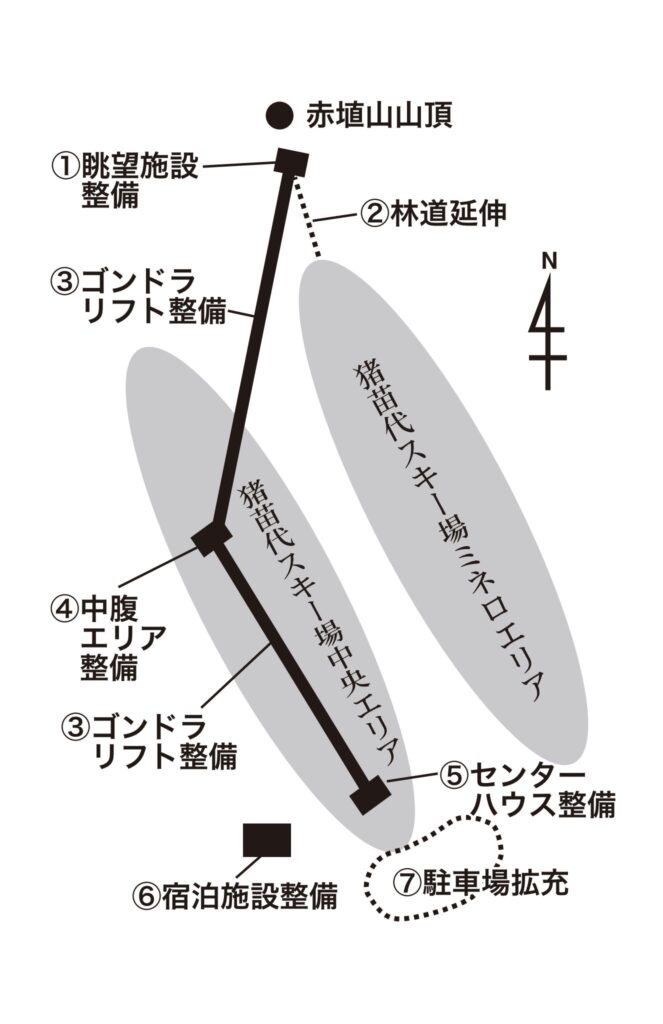

具体的には、猪苗代スキー場がある赤埴山の山頂直下に猪苗代湖を見渡す眺望施設「会津スカイテラス(仮称)」と、山麓から同テラスへ通じるゴンドラリフト「会津スカイケーブル(同)」を新設。併せて、①希少な動植物を守る取り組み、②磐梯町や北塩原村などと連携した自然観察や環境教育の推進、③就業場の創出や環境学習プログラムの実施――を展開するとしている。

事業者はDMCアイヅだが猪苗代町も全面協力している。現職時代に同社の許認可取得をサポートした前町長・前後公氏は当時を振り返る。

「一体は磐梯朝日国立公園内なので、開発には国(環境省や林野庁など)の許可が必要でした。町としては国に対し、猪苗代スキー場が国立公園法を順守し、環境を守りながら運営されてきたことを説明し『法律に縛られるあまり地元の利益に資する事業が進まないのは困る』、『何の使いようもない国立公園では地元から不満が出かねない』と開発を許可するよう求めました」

猪苗代町は1985年に京急グループと共同出資した会社で猪苗代スキー場の運営を始めた。その後、運営会社は何度も変わり、2020年には当時の運営先が破産したため同スキー場は休業した。

「その資産・事業を引き受け、スキー場を再開させたのがDMCアイヅです。同社はリフトを平日無料、土日半額にしたり、スキー場と新潟や北関東を結ぶシャトルバスを運行したり、毎週土曜日にゲレンデで花火を打ち上げるなどのサービスを実施。その結果、スキー客を買収前の3倍に増やし、県内トップの入り込みに変貌させました」(同)

そうした実績がDMCアイヅの評価と信頼を高め、遠藤氏が猪苗代町出身ということも重なり、町(前後氏)は会津テラス計画に全面協力したのだ。

「地方経済は厳しい。そんな中、遠藤氏のように自費で地域活性化に取り組む民間事業者が再び現れるとは考えにくい。このチャンスを逃すべきではないと思ったし、国もそこを理解してくれたから『国立公園内の開発は絶対ダメ』との姿勢ではなかったんだと思います」(同)

前後氏によると、民間事業者が開発に必要な許認可を得ようとしたら相当な年数がかかるが「町がサポートしたことで手続きは早く進んだ」という。

昨秋の時点では許可はおりていなかったが、猪苗代町役場に確認すると「開発許可は12月ごろにおりた。雪解け後に本格工事に入ると聞いている」(渡部昭副町長)。

昨年11月15日付の福島民報にも、DMCアイヅが同14日に猪苗代スキー場で会津テラス建設工事安全祈願祭を行ったという記事が載った。それによると、近く林野庁の許認可がおりる見込みで、同26日着工予定で準備が進められている、とある。

地元貢献を惜しまない人物

実は、一帯にはもともと2009年に事業決定された赤埴山スキー場事業(事業執行面積266・5㌶)という計画があり、8者からなる事業執行者が路線距離2・5㌔の赤埴山索道運送施設(ゴンドラリフト)などを建設する予定だった。しかし事業は滞り、十数年が経過。これを引き継ぎ、ゴンドラリフトのルートなどを一部変更したのが会津テラス計画だった。

DMCアイヅ(遠藤氏)の狙いは単に眺望施設とゴンドラリフトを新設するだけでなく、赤埴山自体を魅力的な場所に整備することで磐梯山全体の利用分散につなげたい考えがあるようだ。冬季しか客が来ないスキー場に眺望施設とゴンドラリフトを新設すれば通年観光が期待でき、夏季のスキー場の潜在的な自然資源も生かせる。そうなれば、磐梯山全体の利用分散が図られ、以前から課題になっていた登山客の集中による一部登山道の荒廃や路上駐車の解消につながる、と。

前出・前後氏は「許認可の手続きは早く進んだ」と述べていたが、背景にはゼロから手続きを始めたのではなく、滞っていた事業計画の一部変更で済んだ事情があった模様。

さらにもう一つ、2022年3月に国・県・関係市町村・民間事業者が連携して策定した「磐梯朝日国立公園満喫プロジェクト 磐梯朝日・猪苗代地域ステップアッププログラム2025」において「スキー場のグリーンシーズン利用など潜在的な自然資源の利活用の方策について検討する」という方針が示され、その推進に合わせて国が今回の一部変更を「自然的、社会的実情に照らして当該公園の保護または適正な利用に資するものと認められる」と判断したことから、会津テラス計画はスタ

ートできたとみられる。

「遠藤氏は眺望施設やゴンドラリフトだけでなく、小水力発電など再エネを生かした事業も考えているようです」(前出・前後氏)

ちなみに町とISホールディングスは2021年に、再エネ開発、猪苗代駅前開発、温泉地区活性化に関する包括連携協定を締結。遠藤氏が猪苗代スキー場や会津テラスだけでなく、多くの分野で町の活性化に乗り出そうとしていることが分かる。

猪苗代町出身者として地元への貢献を惜しまない遠藤氏とは、あらためてどんな人物なのか。遠藤氏を幼少期から知る町民はこう評する。

「ワンマン経営者に思われがちだが、会社が半分成功したら、残り半分は若手社員に『あとはアイデアを駆使して自分たちでやれ』と任せています。一方、会津地域のさまざまな観光施設を買収・再建しているため、何でも買い漁るイメージを持たれています。実際、遠藤氏のもとには多くの買収案件が持ち込まれるようだが、遠藤氏の中にはスキー場はこう、ホテルはこうと一定の買収条件があり、その条件を満たしていない場合は見向きもしません」

買収後は一貫した考えのもとで再建が図られるという。

「とにかく質を上げることに徹底します。猪苗代スキー場は平日リフト無料ですが、それは誘客の一つの方策で、基本は安売りをしない。そして地域にお金を落とさせ、働く人にも一定以上の賃金を払う。こうして地域全体のブランド力を上げ、積極的にインバウンド客を取り込みたい考えも持っています」(同)

今後も猪苗代町への積極投資を続ける意向のようだ。

「道の駅猪苗代いちご園は現在、ハウス2棟で運営されているが、将来的には10棟に増やす見込み。地権者との交渉にもよるが、猪苗代駅前の活性化も進めたい意向です。猪苗代町は会津の玄関口。その町を元気づけることで観光客を呼び込み、会津全域に好循環をもたらしたいというのが遠藤氏の狙いです」(同)

会津地方で積極的に事業を展開する遠藤氏だが、公に姿を見せることは少ない。本誌も2022年8月号で記事を書いた際、取材を申し込んだが「当社・遠藤個人へのメディア取材はお断りしている」(ISホールディングス)。

そんな遠藤氏が2月21日に郡山市で開かれた郡山経済研究会の例会で講演し、話題になった。以下は福島民報電子版2月21日付より。

《(DMCアイヅについて)遠藤さんは「稼ごうという会社ではない。多くの観光客を呼び、地域経済を立て直したい。今後も投資のスピードを上げていく」と決意を語った。

買収した企業はいずれも引き継いだ時点で赤字だったとして「同じことをやっていても、同じように赤字になるだけ。毎年、何か仕掛けていかなければならないと社員に指示している」》

環境影響を懸念する専門家

中には、会津地域の観光施設に遠藤氏が関与しまくる状況をよく思わない人もいる。「あちこち手を出して上手くいくのか」と言いたいようだが、地元のために多額の資金を投じているのはありがたいことだし、猪苗代スキー場などを立て直した実績は素直に評価すべきではないか。

ただ、会津テラス計画をめぐっては国立公園内での開発に心配する声も上がっている。

学術団体「地学団体研究会」福島支部の会員で、磐梯山の地質を長年研究する千葉茂樹氏は同研究会の機関誌『そくほう』806号(今年2月1日発行)にこう書いている。

《(昨年)11月1日に現地調査に赴いた。工事はすでに始まっていた。まず驚いたのが林道「赤埴線」の変貌である。これまでは、幅員が狭く、路面は岩だらけの悪路であった。ところが、幅員は最大で大型トラック2台分ほどに拡幅され、路面は細かい砕石になりローラーで整地されていた。また、側溝も整備され、ジャングル状態だった法面も綺麗になっていた。更に、林道の1180㍍付近から、レストハウス方向に道ができていた。

(中略)帰り道で磐梯山関係者の方と偶然会って話を聞いた。要約すると「環境省から依頼で現場を確認に来た。環境省は多方面から圧力を受け、仕方なく『自然保護を前提』に許可した。樹木の伐採は許可していない。しかし、実際には樹木が無断で切られている。レストハウス予定地には高山植物の群生地もあるが全く考慮されていない。工事はやりたい放題になっている」であった》

千葉氏に意見を求めると、六つの懸念を挙げた。

①赤埴山の頂部および南斜面は地質学的にはスコリア層、溶結したスコリア層、軽石流堆積物等からなり極めて脆弱な地質の場所もある。ここに大型施設を建設するのは安全面で難しく、資材運搬用道路の建設自体困難と考えられる。

②赤埴山は磐梯山系の他の山とは火山噴出物に違いがあり、それが風化してできる土壌も異なる。高山植物はその土壌の違いにより生育する植物種が異なる。赤埴山は磐梯山や櫛ケ峰などと違う高山植物が生育しており貴重で、失ってはならない。

③赤埴山の山頂から北に延びる登山道は細い上に急峻な岩場があり、ゴンドラリフトで大量に送り込まれる登山客に対応していない。

④観光客が大量に訪れると、その人たちの衣服や靴に付いた植物の種が発芽し、磐梯山にもともと生育している植物を駆逐する危険がある。

⑤赤埴山の山頂部は気象的に強風の吹き荒れる場所。それは木々の枝が横に伸びていることからも容易に分かる。特に冬季の強風にゴンドラリフトが耐えられるか、また実際に運用できるか疑問。

⑥磐梯山が生きた火山であることを忘れてはならない。2014年の御嶽山のように突然の噴火も想定しなければならない。

千葉氏は「会津テラス計画には大きな疑問があるが、人間には経済活動も必要。開発と環境保全は相反する問題であり、後世に禍根を残さないように十分すぎるほどの調査を行い、懸念される問題を入念に検討し開発するか中止するかを決断する必要がある。見切り発車は絶対にしてはならない」と話している。

千葉氏が代表を務める「福島自然環境研究室」のメンバーで、猪苗代盆地の自然を研究する佐藤悦夫氏も次のように述べる。

「山頂部に巨大な建造物がつくられれば、猪苗代盆地から見える磐梯山の景観が変わる。磐梯山は全国的にも有名。全国、全県レベルで建設の賛否を検討する必要がある」

地域に根ざしながら長年調査してきた研究者の意見だけに、DMCアイヅにとっても猪苗代町にとっても参考になる部分は多いと思われる。

得るもの、失われるもの

ある高山植物の専門家からも「赤埴山は国立公園の特別地域で、植物の多様性では特別保護地区に相当するぐらい重要な場所。特に重要なガレ場は人の踏み込みに弱い環境なので、通過や滞在する人数を増やさない対策が必要」との指摘が上がる。

これに対し、DMCアイヅは自然環境に配慮する取り組みとして▽駅舎やゴンドラの建設位置はスカイラインを横切らないよう選定、▽建築物の形状や色合いは周辺環境と調和させ主要眺望点から見て目立ちにくいものとする、▽ケーブルの支柱を25本から18本に削減し土地の改変や景観への影響を最小限とする、▽猪苗代スキー場のリフト利用者数を考慮し、未利用地や利用者数の少ないリフトは撤去し本来の森林に戻す――等々を検討している模様。

これらの対策で専門家の懸念を払拭できるかどうかだが「環境アセスメントがどうなっているか分からないので、その結果を見てみないと一帯の植物にどのような影響が出るかは分からない」(前出・高山植物の専門家)。

本誌は遠藤氏に話を聞くため、猪苗代スキー場内にあるDMCアイヅを訪問し取材を申し込んだが「窓口はISホールディングスになる」と言われた。そこで同社広報室に質問を送り、遠藤氏が県内を訪れるタイミングでの面会を求めたが、締め切りまでに返答はなかった。前回(2022年8月号)に続いて本人の取材が叶わなかったのは残念だ。

遠藤氏が猪苗代町や会津全域に馳せる思いは本物だろうし、手掛ける事業は経済的な好影響を生み出すだろう。同時に、磐梯山という地域の宝を守ることも大切だ。会津テラス計画の実現で何がもたらされ、何が失われるのか、その推移を注視する必要がある。