1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7・6、最大震度7の巨大地震が発生した。この間、東日本大震災をはじめ大地震に遭遇してきた本県だが、能登地方の被害の大きさに衝撃を受けた人も多いはずだ。地震被災地の現状と本県の大地震リスクを調べた。(志賀)

専門家に聞く〝福島県のリスク〟

石川県によると、1月20日現在の能登半島地震による被害状況は死者232人(災害関連死14人含む)。重軽傷者1169人。住宅被害3万1670棟。

被害が大きかった珠洲市の住宅被害はまだ正確な数が把握されていないが、市内約6000戸のうち5割が全壊した見通し。

隣接する富山県の被災状況は重軽傷者47人、住宅被害4239棟(全壊23棟)。

地震発生直後に大津波警報が発令されたことから津波被害が懸念されたが、それ以上に目立ったのは、家屋倒壊により生き埋めとなって命を落としたケースだ。

氏名・年齢が公表された石川県の死者114人のうち87%(100人)は家屋倒壊によるもの。死因は窒息死・圧死と考えられ、土砂災害による死者も8人(7%)いた。

家屋倒壊が目立った要因の1つ目は、地震規模が圧倒的に巨大な地震だったことだ。家屋倒壊などで6434人が亡くなった阪神・淡路大震災はマグニチュード7・3。能登半島地震はそれを上回るマグニチュード7・6。数値としては0・3差だが、地震のエネルギーは実に3倍だ。

震度7の揺れを観測した石川県志賀町では、地震計から算出した「加速度」が2825・8ガルに達した。東日本大震災の2933・7ガル(宮城県栗原市)に匹敵する揺れが発生していたことになる。

地震波を分析すると、1回の揺れの周期が1~2秒で、木造家屋に大きな被害をもたらす地震波「キラーパルス」が観測された。

要因の2つ目は、耐震化率の低さ。石川県によると、2017年時点で県内の建物の約4割は建築基準法の旧耐震基準(1981年以前)だった。耐震化率(耐震補強により新耐震基準=1981年以降=を満たした割合)は76%に留まる。

高齢化率が高い能登半島の耐震化率はさらに低い。被害が大きかった珠洲市の耐震化率は、2018年度末時点で51%。輪島市は2019年末時点で45・2%。同時期の全国平均87%を大きく下回っている(福島民友1月5日付)。

耐震工学に詳しい東北大学災害科学国際研究所の五十子幸樹教授は次のように解説する。

「震度が大きい地域でも、耐震補強により新耐震基準を満たしている建物は無被害か小さい被害で済んだ。まずは耐震化が重要ということです。また、倒壊した建物の屋根は瓦を固定するため土葺きとなっていて重いことも被害率を高めている可能性がある。このほか、地盤の液状化現象により住宅が傾くなどの被害を受けることもあるので、危険性のある場所はあらかじめ地盤改良などの対策が必要です」

要因の3つ目は、2020年12月ごろから能登半島で群発地震が発生しており、そのダメージが家屋に蓄積していた可能性があること。

2022年6月、2023年5月には最大震度6強の地震が発生しており、今回の激震でとどめを刺された格好だ。

住宅に累積するダメージ

翻って本県では、地震で家屋倒壊が発生する心配はないのか。

県によると、2018年現在の耐震化率は87・1%で、全国平均並み(約87%)となっている。震災や2度の福島県沖地震により、旧耐震基準の住宅が建て替え・改修を迫られたため現在はさらに耐震化率が向上していそうだ。

ただ、何度も大地震を経験すれば当然ながらダメージは残っていく。2022年3月の福島県沖地震で震度6強の揺れに見舞われた国見町では「震災と2021年2月の地震には何とか耐えたが、今回の大地震で自宅の壁が崩落してしまった」と嘆いていた男性がいた。

今後も数年に一度の周期で大地震が発生すると考えるべきだろう。発生確率が高いとされているのは、宮城県沖の陸寄りで繰り返し発生する一回り小さいプレート間地震、いわゆる宮城県沖地震だ。30年以内に70~90%の確率で発生すると予想されている。過去の地震を踏まえると、本県でも震度5~6の揺れが観測されるが、そのときマイホームが無事に乗り切れるか否かは、実際に大地震が来ないと分からない。

前出・五十子教授は大地震によるダメージについてこのように話す。

「建築基準法は、大きな地震を複数回受けた場合の耐震性については何も規定していません。地震後の調査で残存耐震性能を評価する試みもあるが、あまり広がっていません。福島県では市町村の耐震診断、耐震改修補助制度を支援しており、住宅リフォームに合わせて耐震改修をする場合の助成金などもあるので、積極的に活用していくべきです」

住宅の耐震診断は10万~25万円程度とのことだが、旧耐震基準の住宅だと補助を活用して数千円程度で利用できるという。マイホームの倒壊リスクを減らすための投資と考え、まずは診断を受けておいた方が良さそう。特に築年数が20年以上で、震度4~5以上の地震を何度か経験した木造住宅はリスクが高いという専門家の指摘もあるので、自宅が該当する人は意識して対策を講じていく必要がある。

いわきでも「流体地震」

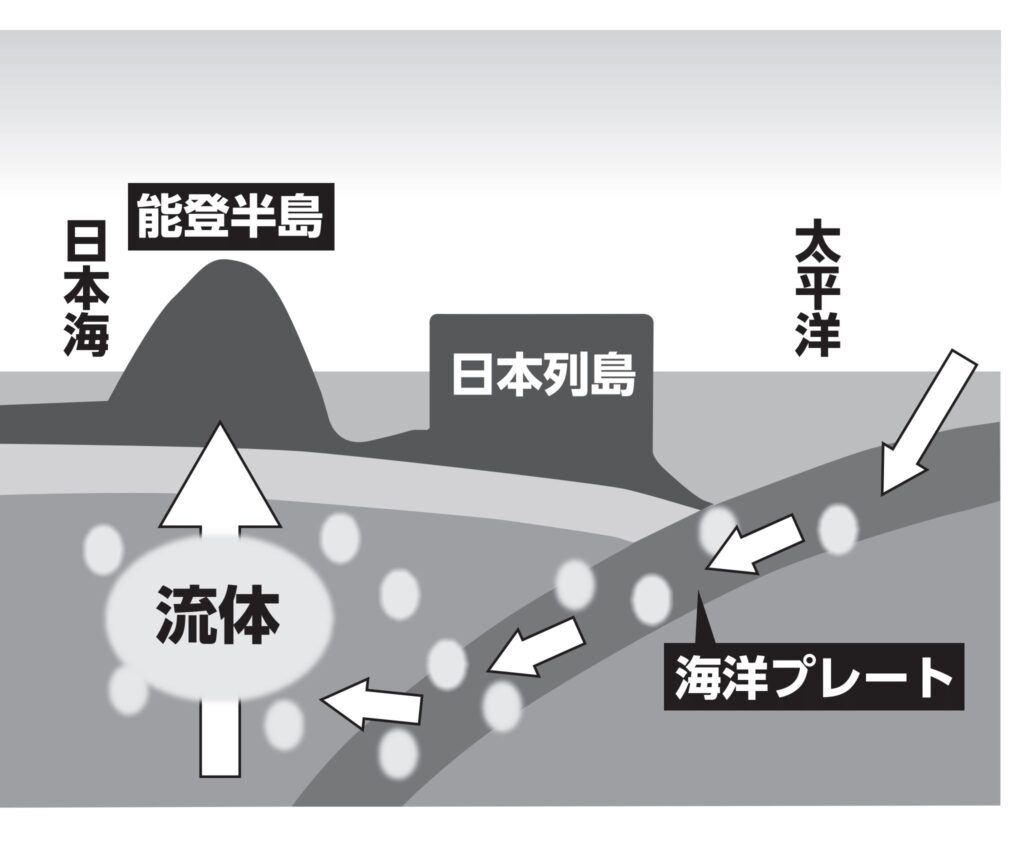

能登半島での群発地震の一因とされているのが、地下深くに存在する「流体」(マグマやガスを含む水)だ。約3000万立方㍍に及ぶ高熱・高圧の水が分離しながら地上に向かって上昇することで、周辺の岩盤が押されたり、断層の隙間に入り込んで滑りやすくなる。

その結果、半島周辺にある複数の海底活断層帯が刺激され連動して動いたため、広範囲での巨大な地震になったとみられている。

実は流体が一因となる地震は本県でも起きていた。

東日本大震災から1カ月後の2011年4月11日、いわき市付近を震源とするマグニチュード7・0、最大震度6強の直下型地震が発生した。土砂崩れが起きて4人が命を落としたが、この地震の一因となったのがいわき市と茨城県北茨城市の間の地下にある流体だったと言われる。

能登半島の群発地震と流体の関係を研究する京都大学防災研究所附属地震災害研究センターの西村卓也教授は次のように解説する。

「地下から湧き出る温泉が全国にあるように、流体は全国のさまざまな地域の地下にある。実際どれぐらいの量があるのか、全容は把握されていません。能登半島地震やいわき市の地震のように、流体が断層まで上がってきて影響を与えることが頻繁にあるわけではないが、福島県を含む全国で同じような地震が起こるリスクは把握しておくべきです」

本県内陸の主要な活断層としては双葉断層、福島盆地西縁断層帯、会津盆地西縁断層帯などがあり、30年以内に直下型の大地震が発生する確率は限りなく0に近いと予測されている。だが、地下の流体の影響で断層の滑りが良くなれば、突発的に大地震が発生する可能性もある。そういう意味では、本県も油断は禁物ということだ。

孤立集落化を防ぐ対策

能登半島地震では、道路インフラが寸断され、発災直後は孤立する人や集落が数多く発生した。車社会かつ人口密度が低い本県も他人事ではない。

避難計画を専門としている東北大学災害科学国際研究所の奥村誠教授は「福島県では相馬福島道路など復興道路の整備も進んでいる。西日本と比べ谷筋の奥で暮らしているような集落はそれほど多くない。能登半島の被災地のように孤立する可能性は少ないのではないか」と前置きしたうえで、次のように語る。

「東日本大震災では被災地の道路復旧を進める際に、2方向から沿岸部の道路に入って作業を進める『櫛の歯作戦』を採用しました。災害時のスムーズな避難や復旧においては、最低限2方向からアクセスできることを意識して道を作っておくことが重要です。山間部であれば、山道などを活用して尾根のところをつなげておくという方法もあります」

「一方で、孤立する可能性がある山間部の過疎地は平時から道路が寸断されたときのことを想定した整備が有効だと思います。例えば道路に面する耕作放棄地を道路の余裕幅として残しておく、状態のいい空き家はすぐ壊さず避難先候補として残しておけばいい。逆に状態の良くない空き家は壊して空き地にしておけば、ヘリポートの離着陸が可能な場所として活用できます」

その一方で、奥村教授は「石川県は早い段階で広域避難に切り替える必要があった」と指摘する。

「被災者には、電気・ガス・水道が止まり、携帯電話なども通じない被災地にとどまるより、金沢市もしくは隣県の福井県の宿泊施設に避難してもらう二次避難をもっと早くから積極的に進めた方がよかったと思います。長期間の避難となれば理解を得るのが難しいですが、状況が厳しい能登ではまだまだ有効な方法です。福島からの広域避難の経験や教訓が生かせるところだと思います」 それに対し、福島県の災害関連死を研究しているときわ会常磐病院の澤野豊明医師は「広域避難のリスクにも目を向けるべきだ」と指摘する。

「震災・原発事故のときは、広域避難させた高齢者の症状が悪化したというデータがあります。広域避難により避難生活が長期化すれば、災害関連死を増やす要因になることも忘れてはならないと思います」

いずれにしても、大きな地震災害が起こるたびに同様の問題は出てくるはず。救急医療におけるトリアージのように、どの人を地元に残し、どの人を広域避難させるか、より早く判断する仕組みが求められる。

加速する支援の動き

1月20日現在、自治体職員などをはじめ、福島県内から多くの人が被災地支援で現場に足を運んでいる。

前出・澤野医師は同病院の看護師ら4人とともに、1月6日から8日にかけてDMAT(ディーマット、災害派遣医療チーム)として珠洲市に入った。地元で一番大きい医療機関・珠洲市総合病院の担当部署に配属され、それぞれ診療、病棟支援、業務調整員として活動したという。

澤野医師によると、現地までの道のりは厳しいものだったようだ。

「車で向かいましたが、道路は亀裂や落石、段差だらけで、土砂崩れで片側交互通行になっているところも多かった。命の危険を感じるほどでした。珠洲市に入ると潰れた家屋が多く見られ、地震の影響を実感させられました」

能登半島では周辺が停電していることもあり、真っ暗な中を20~30㌔の速度で走行し、13時間かけて病院に到着した。病院ではリハビリ室などを使って雑魚寝で過ごした。

「担当したのが発災6日目だったこともあり、避難所生活でストレスを抱えていたり、持病が悪化して来院した方を診察しました。高齢者が多い地域だからか、わざわざ若い人に車を出してもらうのを遠慮した結果、病気が悪化したというケースもありました」(同)

こうした支援が行われる一方で、石川県のホームページには「能登方面への不要不急の移動は控えて!」と書かれ、1月4日には岸田文雄総理もSNSで「現在、限られた輸送ルートに一般の車両が殺到し深刻な渋滞が発生しています。被災地へ速やかに必要な物資が届けられるよう、できる限り利用を抑制していただくことについて、国民の皆様のご理解とご協力をお願いします」と呼びかけた。

そのため、ネットなどでは被災地支援に関する議論が展開され、個人で支援物資を持って被災地に向かうジャーナリストや政治家を批判する向きもあったほどだ。

いまこそ被災地へ

そうした中、福島大学地域未来デザインセンターの特任准教授を務め、浜通りの復興支援に取り組む藤室玲治さんは、この間すでに3回にわたって被災地に支援物資を届けに行っている。

「2007年にも能登半島で大きな地震が発生し、支援に足を運んだとき、輪島市の仮設住宅の区長・藤本幸雄さんにお世話になった。今年1月1日、藤本さんに安否確認したところ、『水もガスも電気もないから大変』と言われた。そこで翌2日に物資を持って現地に向かうことにしました。物資をいろいろ買い込んで、金沢市まで移動してホテルで一泊。そこから1日かけて輪島市に向かい、藤本さんに物資を渡しました。追加で欲しいものがあるということだったので、かほく市のイオンで物資を買い込んで再び届けに行きました」

ネットなどで被災地支援のあり方が議論になっていたころには、すでに行動を始めていた、と。

「地震直後は幹線道路にも倒木、落石、ひび割れなどがあり、行くまでにずいぶん時間がかかりました。穴水町では大きいひび割れの中に車がのみ込まれているのを見ました。これまでさまざまな被災地に行っていますが初めての体験でした」(同)

藤室さんは兵庫県神戸市出身で、神戸大学2年生のときに阪神・淡路大震災に遭う。同市長田区にあった兵庫高校の避難所で支援活動をしたのを機に、災害ボランティアに従事するようになった。それだけに、被災地支援のあり方については確固たる信念を持っている。

「自治体では『いまは受け入れらない』とボランティアの自粛を呼びかけていましたが、東日本大震災などで災害ボランティアの経験があるグループやNPO法人はいち早く現地避難所に入って炊き出しをしていました。そもそも行政職員が重要度の高い災害対応の仕事に追われている中で、ボランティアの仕切りもやるというのは無理がある。そういうとき、役場に代わって被災者を支援するのがボランティアの本来の役割だと思います」

藤室さんは毎週のように被災地に足を運んでボランティアをしているが、時間が経つごとに道路状況は着実に良くなっており、1月20日に車で輪島市まで行った際には渋滞と感じるエリアもなかった。ボランティアの内容も変わりつつあり、1月20日に学生とともに避難所に行った際は、被災者に足湯に入ってもらい話を傾聴する活動をした。

藤室さんによると、県内の宿泊施設や県外の公営住宅などで被災者を受け入れる広域避難も始まっているが、利用している人はあまりおらず、避難所に残るどころか生活インフラが完全に復旧していない自宅で過ごす人も少なくないようだ。

「自宅に残る理由は片付けを優先したり、車で自由に移動できたり、障害を持つ家族や高齢の家族がいて避難所での生活が難しいなど、さまざまです。災害関連死は在宅で最も多く発生すると言われているので心配です」(藤室さん)

今後、復旧・復興が進む中でボランティアのニーズはさらに高まるとみられる。2月以降、3連休などを利用して足を運ぶ人も増えそうだ。

藤室さんは「被災地で必要な物資は時期によって異なる。何か支援物資を持っていこうと考えるのであれば、現地で支援に入っているグループやNPO法人などに問い合わせるのが良いと思います」と語る。

能登半島地震は本県にとっても他人事ではない。その教訓をしっかり生かして防災対策を講じ、被災者支援に取り組んでいく必要がある。