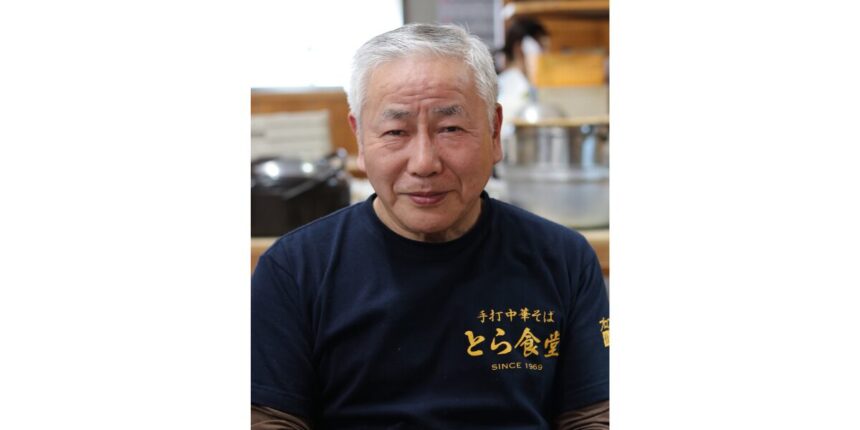

「白河ラーメン」の草分け的存在で、全国からファンが訪れる人気店「とら食堂」。二代目店主の竹井和之さん(69)は今年、職人生活50年を迎える。これまで育ててきた弟子は約30人に及び、県内外にその味が受け継がれている。ラーメン作りへのこだわりや人材育成術を聞いた。(志賀)

インタビューふくしまの達人

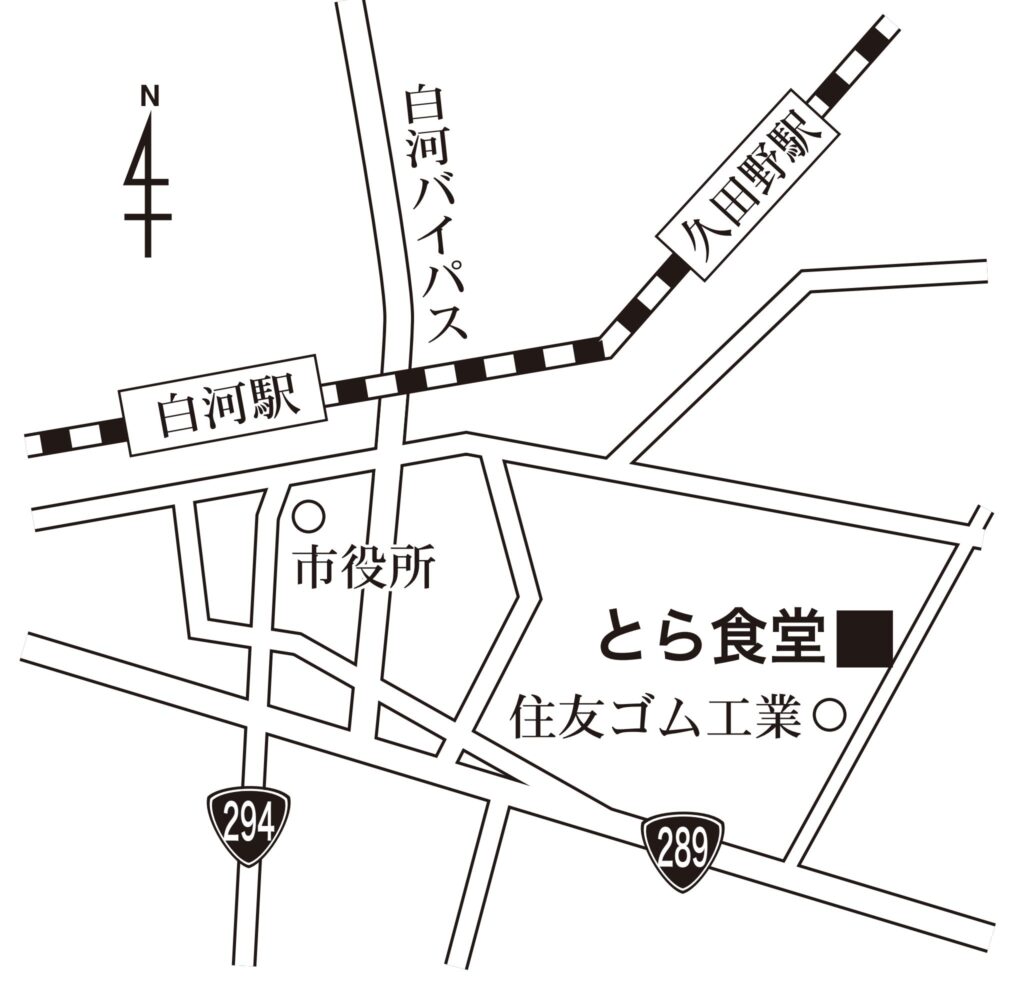

JR白河駅から車で11分の距離にある白河市双石地区。住友ゴム工業㈱白河工場近くの閑静な住宅地の中に、行列ができている一角がある。白河ラーメンの人気店として知られる「とら食堂」だ。

休日はもちろん、平日も20~30人待ち。開店前に訪れ、店の前の発券機で受付券を取って、順番が来るまで車の中で待つ人が多い。駐車場には県外ナンバーの車も目立つ。

11時の開店と同時に店内は満席となった。メニューは手打ち中華そば、ワンタン麺、焼豚(チャーシュー)麺、手打ちつけ麺など醤油味の数種類のみ。具材も海苔、ホウレンソウ、メンマ、ナルトなどいたってシンプル。見た目はいわゆる〝昔ながらのラーメン〟だが、多くの人の心をつかんで離さない。

優しい味わいでスッキリとした後味のスープ、コシのある手打ちの縮れ麺。刺激的な味わいではないが、食べ始めたが最後、夢中になって麺をすすり、スープまで飲み干してしまう不思議な魅力がある。

「ラーメン店をやるからには、自分が食べておいしいものにしたい。より良い味を求めて研究し続けてきました」

こう語るのは、同店二代目店主の竹井和之さんだ。

1955(昭和30)年生まれ。19歳のときに職人としての道を歩み始めた。そこから50年間〝理想の一杯〟を求めてラーメンを作り続けてきた。

1990年代、新聞、テレビで紹介されたことから全国的な人気店となり、「白河ラーメン」の存在が全国に知られるようになった。「一風堂」創業者の河原成美さん、「ちばき屋」店主の千葉憲二さん、「支那そばや」創業者の故・佐野実さんなど、多くのラーメン業界関係者と積極的に交流し、若手店主からは尊敬される存在となっている。

弟子はこれまで30人受け入れ、独立して現在も営業している店舗は県内外で20に及ぶ。孫弟子まで数えると膨大な人数になる。全国のラーメン職人を代表する一人と言っても過言ではないだろう。

他のラーメンと比べて何が違うのか。同業者も驚くのがラーメン作りへの情熱だ。

例えば麺作り。周知の通り、麺の材料は小麦粉と水(かん水=炭酸ナトリウム・炭酸カリウムを含んだ水)で、小麦粉に含まれるタンパク質が水と結びついてグルテンを生成する。このグルテンが麺の食感を決めると知った竹井さんは、どれだけ水を入れればおいしくなるか、試作を繰り返した。

「博多の豚骨ラーメンなどに使われる低加水麺は加水率(小麦粉1㌔に対する水の割合)が30%未満、札幌ラーメンなどに使われる多加水麺は加水率40%台、モチモチした食感を味わえる手打ち麺となると加水率50%以上となります。うちは先代店主の時代から手打ち麺だったが、コシが弱いのは嫌だったので加水率を40%台に下げて作っています。湿度が高い夏は42%に調整しています」

麺作りへのこだわり

一般的に製麺所の機械では、加水率の高い麺は粘りが強すぎて加工しにくいとされる。逆に手打ちでは、低加水だと粉に水を行き渡らせてグルテンを生成させるのが難しい。そうした中で、竹井さんはコシのある食感を実現させるため、手打ち麺としては異例の低加水率に設定した。

少ない水で均一にグルテンを生成するには粉と水を均等に混ぜ合わせる「水回し」がポイントになる。竹井さんは素早く手を動かし続け、短い時間で粉と水を大きな生地の塊にしていく。言葉にするのは簡単だが、国内人気ラーメン店の店主も舌を巻く高等技術だ。

グルテンはこねていくことで粘りや弾力が増す。特に同店の麺体(生地)は低加水率で弾力が強いので、足で踏んで均等に圧力をかけてこねていく。その後、長い青竹を使って圧力を加え薄くする「のし」、麺棒で厚さを均一にする「ころがし」などの作業を進めていく。弾力がある麺体に力を加える作業は、想像以上にハードな肉体労働だ。

「製麺所に依頼すれば水回し、のし、ころがしを機械がやってくれる。ただ、水が行き渡る範囲にムラが生まれ、ローラーでグルテンを壊す可能性も高い。理想の麺は手打ちでしか作れないと考えています」

ころがしが終わった後は、グルテンを壊さない仕組みの特注回転式カッターで麺体を裁断し、麺にする。白河市周辺ではスープが絡みやすいとされる縮れ麺が主流なので、軽くもんで縮れさせてからケースに入れ、3、4日熟成させてから提供する。

これらの作業には数時間かかるため、毎日、開店前の早朝に仕込みを行い、ストックしていく。週末・祝日分となると平日の約1・5倍の量が必要になるという。

スープへのこだわりも強い。平日1日で86㍑の寸胴鍋2本分のスープを使う。主な材料は国産豚のゲンコツ(大腿骨)と背ガラ(背骨)合計10㌔、鶏ガラ20㌔。鶏ガラは試行錯誤を繰り返しており、現在は鮮度が良い三重県・熊野地鶏の鶏ガラを使用している。ガラは一度蒸してうまみを出してから、利尻昆布・日高昆布を使った昆布だしの割り湯を足して弱火で煮ていく。〝かえし〟(スープで割る前のたれ)にはチャーシューを作るときに煮込んだ醤油だれを活用する。

「試行錯誤を繰り返す中で、魚介だしや野菜を入れない、動物系オンリーのスープがこの麺に一番合うと考えるようになりました。味が強すぎて好みじゃなかった化学調味料も一切使わなくなった。1杯850円のラーメンの材料にここまでこだわるのは正直割に合わないが、やっぱり出すからには自分が納得できる一杯にしたいですからね」

シンプルなのに多くの人をとりこにする醤油ラーメンに、職人ならではの高い技術とこだわりが込められていることが分かるだろう。

竹井さんがここまでストイックに理想の味を追い求めてきた背景にはラーメン職人で初代店主である父・寅次さんの存在がある。

農家の次男で、家庭を持った後も遊び歩いていた寅次さん。家計の危機に瀕して、昭和30年代にワンタン・支那そばの人気店だった白河市の「まるい食堂」に弟子入り。農家と掛け持ちで1年間修業を続けた後、現代で言うラーメンコンサルタント業のような仕事に就いた。

親父の味を超えるために

「まるい食堂は機械打ち麺を使っていたが、親父は実家でやっていたそば打ち・うどん打ちの技術を生かして手打ち麺を作るなど独自のアレンジを施した。その味が好評を博してさまざまな店で指導役を務めるようになりました。現在、白河市でワンタンと縮れ麺を提供する店が多いのは親父の指導の成果と言えます」

寅次さんは1969(昭和44)年に「中華そば とら」を開店(とら食堂の創業に当たる)したが、「遊び人かたぎなのは相変わらずで、まともに営業したのは3カ月ぐらい。半年で店じまいして、開店資金の借金は農業の収益で返済しました」。

4年後の1973(昭和48)年には現在地に「とら食堂」を開店したが、寅次さんは突然休んでギャンブルに出かけてしまうことも多かった。それでも、周囲から「寅さん」と呼ばれ、憎めないキャラクターだったため「幻の店」、「伝説の店」として扱われ、客足は落ちなかった。

竹井さんは中学生のころに家業のラーメン店を継ぐことを決め、白河高校卒業後、東京に就職。とら食堂が開店したのを受けて実家に戻り、寅次さんに弟子入りした。

1983(昭和58)年、竹井さんが28歳のときに寅次さんが脳梗塞で亡くなると、「寅さんが死んでとら食堂は大丈夫なのか」といたるところで声をかけられた。すでに当時は店舗運営のすべてを任されていたが、「味が落ちた」という評判から逃れられなかった。

竹井さんはあらためて父の仕事ぶりや自分の行く末について考えた。

「親父は家に寄り付かなかったし、大酒飲みでめちゃくちゃだったが、ラーメン作りに関しては天才的なセンスを持っていたし、本当においしいラーメンを作っていた。あの味を超えて、お客さんに納得してもらうためには違うやり方でアプローチする必要があると考えたんです」

自分は真面目で頑固な性格だと分析した竹井さんは、その性格を生かし、まずは麺やスープの材料などを計測して数値化することにした。同じ味を毎日再現するため、温度や湿度に合わせた加水量を調べた。寅次さんが直感で作っていたラーメンをすべてデータ化した。

寅次さんから受け継いだ麺やスープを根本的に見直すことにも着手した。前述した麺作り・スープ作りはそうした過程の中で生まれたものだ。店が休みの日も店内での試作品作りや他店の研究を繰り返した。

10年近くかかってようやく自分の味に自信が持てるようになってきたころ、不意に古くからの来店客に「親父さんを超えたね」と声をかけられた。〝天才〟である父を超えるための努力が報われた瞬間だった。

寅次さんが自分の技術を包み隠さず教える姿を見てきた竹井さん。自身もそのノウハウをメディアなどで公開し、弟子も受け入れてきた。

「手順が分かったところで誰にでもまねできるわけではない。まねできるもんならしてみろっていう感じだね」と竹井さんはニヤリと笑う。

弟子入りに関しては、紹介された人に限定し、実際に面談して本気度を確認する。それでも修業開始から1カ月ほどで辞めていく人は少なくなかったという。

「『とら食堂』のネームバリュー欲しさに弟子になる人もいたが、たいていは長く続かない。弟子や孫弟子の中には、とら食堂のやり方とは全く違うラーメン作りを始めたり、店に来ても味のアドバイスを求めようともしない店主がいる。そんな考え方でやっていけるほどラーメン店経営は甘くないし、そういう店主と無理に師弟関係を築く必要もないので距離を置くようにしています。破門した弟子もいます」

「ラーメン職人は天職」

人生をかけてラーメン店を開店したのに、経済的問題で廃業する弟子の姿も見てきた。それだけにラーメン作りに関しては、自分にも他人にも一切の妥協を許さない。現在店舗で大将(現場監督)を務めるのは、竹井さんの娘婿で三代目店主の竹井康三さん。職人歴15年のベテランだが、竹井さんの評価は容赦ない。

「すべての作業を任せていたが、昨年食べたとき、どうも納得できない味だったので、今年から自分が復帰して〝ころがし〟の仕上げを担当しています。麺にコーティングがかかり、舌触りが全然変わる。食べた人はその違いに何となく気づいているはず。50年やってきて、手のひらの厚みも違うからできるのだと思います。(康三さんが同じようにできないのは)うまいものを自分で追い求めるのではなく、やらせられている感覚が今も続いているのかもしれませんね」

作業がひと段落した後、康三さんは竹井さんの仕上げの様子をじっと見つめていた。竹井さんもその視線を感じながら黙々と作業を進める。職人の世界ならではの厳しさと愛情が伝わってくる。康三さんは「いまは親方のもとで納得のいく一杯を目指して必死に努力しているのが正直なところです。今後も丁寧で実直なラーメン作りを心がけ、のれんを守っていきたい」と話す。

長年ラーメン作りに奮闘してきた代償か、竹井さんは膝を悪くして、定期的に東京のクリニックに通い治療を続けている。だが〝現場復帰〟後は闘志を燃やしており、2月から新しく入った弟子には麺作りをマンツーマンで教えている。

「製麺所で作った麺は一律で何の感動もない。人様の口に入るものを作る以上は、感動を与えて初めてお金をもらえるものだし、それをやるのがプロの職人です。ニュースなどを見ていても、すぐラーメンに結びつけていろいろと考えてしまう。天職っていうことなんだろうね」

亡き父の味を超えた後も〝理想の一杯〟を求める旅は終わらない。