福島県商工信用組合(通称けんしん。郡山市、須佐真子理事長)で、職員による複数の不祥事と旧経営陣による隠蔽が発覚してから3カ月が経とうとしている。県内では同じくいわき信用組合(いわき市、本多洋八理事長)で架空融資や不良債権隠しが発覚したが、けんしんの元職員も公になっていない架空融資の存在を証言する。いわき信組のような組織ぐるみの不正はなかったとみられるけんしんだが、同時に創業家が3代にわたり理事長に居座り続ける弊害が露呈している。(佐藤仁)

架空融資はいわき信組だけではない!?

けんしんの男性元職員は、須佐真子理事長が3月7日の会見で明かした10件の不祥事の中に「自分の知る不正はなかった」と証言する。

某支店で、職員が融資ノルマを達成するため、顧客Aさんの名前を勝手に使い借入証書を偽造した。偽造証書で実行された融資は、休眠状態のAさんの口座に入金された。融資金はそのまま返済金に充てられ、口座から毎月決まった額が引き落とされた。しかし、Aさんがそのことに気付き「身に覚えのないカネが振り込まれ、毎月引き落とされている」と告げると、職員は「こちらのミスです」と取り繕い、上司に相談。上司から報告を受けた本部が、今度は返済証書を偽造し、Aさんが一括返済した形にして融資を無かったこととした――。

「本部にいた頃、この記録が残っていたのを見て愕然とした。もちろん、Aさんはこうした事情を一切知りません」(男性元職員)

幸いAさんに実害はなかったが、男性元職員は「埋もれている不祥事は他にもあると思う」と言い切る。

けんしんで公になった不祥事は職員個人が起こしたものであり、いわき信組のように組織ぐるみで行われた不正ではない。ただ、当時の理事長が隠蔽の主導的役割を果たしたという点で、悪質であることに変わりはない(詳細は後述する)。

けんしんの不祥事には見逃せないものもある。後述する別掲の事案④は、須賀川支店に勤務していた20代男性職員による定期預金解約金の着服などとなっているが、詳細を見ていくと出資法で禁止されている浮貸し(※)や不正口座の開設、不正口座への融資実行、不正口座からの入出金など悪質性の高い行為を繰り返していた。被害金額1700万円余は弁済されたとはいえ、このような職員にさえ処分を科さず、揚げ句、隠蔽していた前理事長は厳しく非難されてしかるべきだろう。

※金融機関の職員がその地位を利用し、自己または当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、貸借の媒介、債務保証をすること。

世間は朝日新聞が連日1面で報じたこともあり、いわき信組問題に関心を寄せるが、この稿ではけんしん問題をおさらいしたい。時計の針を3カ月ほど巻き戻す。

10件の不祥事が明るみに

けんしんの須佐真子理事長ら役員は3月7日、郡山市役所の記者クラブにいた。組織が長年抱えてきた問題を公表し、謝罪するためである。

「組合員と地域の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びしたい」

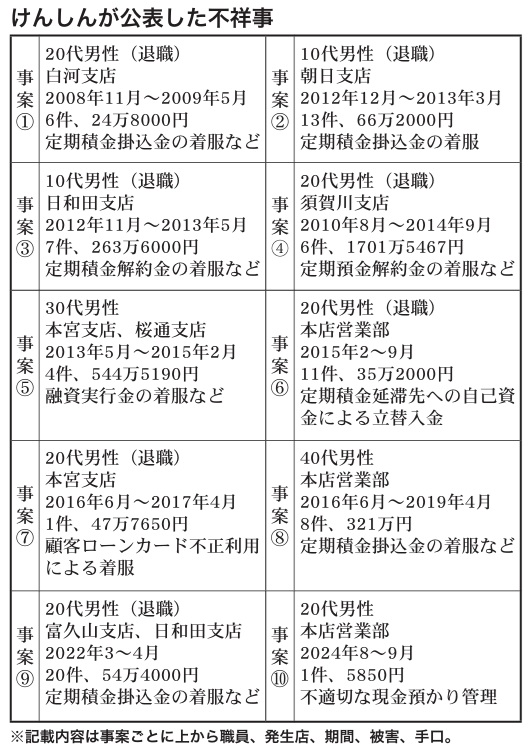

そう言って深々と頭を下げた須佐理事長が明かしたのは、職員による10件の不祥事だった(詳細は別掲の通り)。

被害額や手口に目が行きがちだが、注目すべきは不祥事が発生した時期だ。最も近いのは2024年だが、最も古いものは17年前の2008年まで遡る。それ以外も10年以上前のものが目立つ。昔の不祥事が、なぜ今になって表沙汰になったのか。

須佐理事長が会見を開いたきっかけは、2022年12月に東北財務局から旧経営陣による不祥事の隠蔽について指摘されたことだった。「旧経営陣」とは、須佐真子理事長の前任である須佐喜夫氏がトップを務めていた時代を指す。喜夫氏は真子氏の父親で、2023年6月に理事長を退任し、その座を真子氏に譲った。

東北財務局からの指摘を受け、けんしんが内部調査を行ったところ、2023年2月に不祥事1件が確認された(別掲の事案⑨)。ただ、旧経営陣による隠蔽の有無についてはさらに調査が必要と考え、利害関係のない弁護士に事案⑨に関する第三者調査を依頼した。

この弁護士が、事案⑨を調査する過程で職員にアンケートを行ったところ「ほかにも不祥事があるが、役員の判断で隠蔽された」と旧経営陣による隠蔽を示唆する回答が寄せられたため、けんしんは2023年6月、先の弁護士とは別の法律事務所に他の不祥事や旧経営陣による隠蔽の有無に関する第三者調査を依頼。その結果、2024年5月に不祥事2件と旧経営陣による隠蔽の事実が判明した(別掲の事案③⑤)。

この調査と並行して2024年2月から受けていた東北財務局の検査で、別の不祥事6件と旧経営陣による隠蔽の事実も発覚した(別掲の事案①②④⑥⑦⑧)。同年9月には現経営陣のもとで起きた不祥事も見つかった(別掲の事案⑩)。

こうした状況を受け、東北財務局はけんしんに対し銀行法第24条1項に基づく報告徴求命令(業務や財務の状況に関する報告や資料の提出を命じること)を発出。その後のけんしんからの報告で、経営管理態勢と法令等遵守態勢に重大な問題点が認められたため、今年3月7日、同法第26条1項に基づく業務改善命令を出したのである。

須佐真子理事長ら現経営陣による会見は、この業務改善命令を受けて開かれたわけ。県内の金融機関に同命令が出されたのは、2009年に株式配当ミスをした福島銀行に発出されて以来だった。

東北財務局が出した業務改善命令の内容は、①一連の不祥事件の隠蔽および理事長自身による法令等遵守意識が欠如した行為等に関する経営責任の所在の明確化、②理事会および監事による経営監視・牽制が適切に機能する経営管理態勢の確立、③全組合的な法令等遵守態勢の確立、④内部管理態勢の確立、⑤内部監査態勢の改善・強化による監査機能の実効性の確保、⑥不祥事件および不祥事件が疑われる事案発覚後の対応の抜本的な見直し――の六つ。要するに「コンプライアンス意識を欠きガバナンスも機能していないので改めなさい」と命じているのだ。

誤った意識が蔓延・浸透

企業経営において今や当たり前のように付いて回るコンプライアンスとガバナンス。あらためて、コンプライアンスとは法令や社会ルールを守ること、ガバナンスとは健全経営を行うために組織自らが管理・統制することだが、けんしんはそのどちらも欠如していたのである。

「時代錯誤な金融機関」と断じてしまえば簡単だが、では、なぜ欠如していたのか。その答えは、けんしんから第三者調査を依頼された法律事務所(前記)が今年2月に公表した調査報告書の中に記している。

調査報告書を読むと、隠蔽に関与した旧経営陣の実名を伏せ、アルファベットで表記しているが、公的色の強い金融機関で起きた問題であることを踏まえ、ここでは調査報告書中の「F氏」が当時の須佐喜夫理事長、「G氏」が同じく当時の本田治夫常勤理事(監査部長)であることを明かす。

以下は、調査報告書が触れている須佐理事長と本田部長が果たした役割と、けんしんの体質を筆者がリライトしたものである。

× × × ×

不正が発覚した場合、本来求められる対応は①不正の調査、②懲戒処分、③内部報告および東北財務局への不祥事件届出となる。けんしんでは、不正の調査は須佐理事長の指揮命令下で監査部が行い、調査委員会の設置など調査上の重要な意思決定は理事会で決議するとされていた。

しかし、一連の不祥事をめぐっては本田部長が一人で調査を行い、不正に係る取引の処理や被害顧客への説明も本田部長の指示で支店長が対応していた。

一方で、不祥事を起こした職員は調査のため監査部に異動させられていたが、この人事異動は本田部長から要請を受けた須佐理事長が人事担当者に指示して行わせていた。人事異動の決裁文書には他の役員も押印しているが、本田部長と須佐理事長以外は人事異動の理由を把握していなかった。その結果、両氏以外の役員は、監査部に異動した職員が不祥事を起こしていたことを知らない状況が生まれ、両氏による隠蔽を可能にする一つの要因になった。

東北財務局への不祥事件届出は不正発覚から30日以内に行わなければならないが、届出をしない判断も須佐理事長が下しており、理事会にも報告・付議されていなかった。須佐理事長の判断に関与したのは本田部長のみだった。

須佐理事長は経営トップ、本田部長は内部監査部門トップであるにもかかわらず、一連の不祥事を表沙汰にせず、隠蔽する意図で懲戒処分、不祥事件届出、理事会への報告を敢えて行わなかった。このような経営者の下では、コンプライアンスの正常な機能に限界がある。けんしんにおけるコンプライアンス問題の根本は、須佐理事長と本田部長そのものにあったと言える。

一方で、ガバナンスが健全に機能し、須佐理事長と本田部長に実効的な牽制がなされていれば隠蔽は阻止され、あるいは事後に発見できたはずだ。要するに、けんしんのガバナンスは機能不全に陥っており、監事による監査も理事による監視も本来果たすべき役割を怠っていた。

コンプライアンス管理委員会も本来は須佐理事長、本田部長と連携を密にし、再発防止につなげる職責を負っているのに、不正の調査について積極的な連携をせず、結果として両氏が隠蔽を繰り返すことを可能にする状況を作り出した。

背後に、けんしんの組織文化が影響していた点も見逃せない。その一つが須佐喜夫理事長による長期体制だ。1984年から40年にわたり理事長を務め、不祥事が相次いだ時期は須佐理事長によって人事異動が決められていた。これにより、役職員の中で須佐理事長の不興を買うことを避ける傾向が生じ、隠蔽という誤った判断や須佐理事長への牽制が効かなくなったことにつながった。

もう一つは誤った意識の蔓延・浸透である。須佐理事長と本田部長が隠蔽した不祥事は、いずれも利用者に被害が残らない方法で処理されたが、そこには「利用者に被害が残らなければ利用者保護に反しないから内々に処理しても問題ない」との意識があったことは想像に難くない。両氏による隠蔽が、このような誤った意識の蔓延・浸透をもたらし、それが更なる不正の発生や隠蔽につながった懸念がある。

× × × ×

調査報告書が「けんしんの悪しき体質」に洗いざらい触れているのがよく分かる。

前出・けんしんの男性元職員に須佐喜夫氏の印象を尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「とにかく怖い。長年理事長を務めていたので、その言動から独裁、気分屋、わがままという印象が付いて回っていた。私は既にやめた身だが、今、須佐理事長に会っても委縮すると思う」(男性元職員)

ただ、須佐氏は職員と接する機会を積極的につくっていたとも言う。

「本部の各部署や支店にふらっと来て、ベテラン若手、男性女性に関係なく『どうだ、元気でやっているか』と気さくに声を掛けて回っていた。須佐理事長は全職員の顔と名前を覚えていたはずです」(同)

職場の雰囲気はどうだったのか。

「もちろん月のノルマはあるし、達成しないと上司に叱られます。ただ、目標金額がそもそも高めに設定されているので、ノルマを達成する月は滅多にない。それでも給料を減らされることはないので、職員は叱られるのを我慢して働き続けるか、叱られるのが嫌でやめるかの選択をするようになる。私の同期は十数人いたが、3年で半分がやめ、10年後も残っていたのは3人でした」(同)

そんな緩さがあり、モチベーションも上がりづらい職場だから不祥事も起きやすいのではないかと男性元職員は指摘する。冒頭の架空融資はその典型かもしれない。

男性元職員は「返済が滞っていた取引先に代わり、自腹で返済していた職員もいた」とも証言する。上司に叱られるのが嫌で、こっそり自腹返済を繰り返していたが、男性元職員いわく、この不祥事も別掲の10件には含まれていない。

長い独裁体制の弊害

ここであらためて、けんしんの歴史を紐解いてみたい。以下はけんしんが2017年に発行した『福島県商工信用組合60年史 地域と共に未来を創る』より。

けんしんの前身である郡山商工信用組合の創立は1954年。創業者は須佐喜仁氏で、創立時の組合員数は464人、出資金総額は496万円。ただ、須佐氏の最初の役職は理事長ではなく専務理事だった。

1957年に名称を福島県商工信用組合に変更し、須佐喜仁専務理事が理事長に就任。預金残高、貸出残高、組合員数を順調に増やし、支店も須賀川を皮切りに本宮、郡山、二本松、石川、福島、田村に順次開設していった。

昭和の好不況を乗り越え、1984年に須佐喜仁氏の息子・喜夫氏が理事長に就任すると、喜夫氏はATMオンライン化やペイオフ解禁など金融自由化時代の舵取りを担った。2011年には東日本大震災と原発事故も経験した。

そして前述の通り、2023年に喜夫氏の娘・真子氏が理事長に就任し、喜夫氏は会長に退いたが、一連の不祥事と隠蔽の発覚を受け今年2月1日付で会長を辞任した。喜夫氏は現在、隠蔽をめぐる第三者調査の聞き取りにも応じられないほど体調を崩しているという。

本誌はこの間、喜夫氏の公私混同ぶりを度々記事にしてきた。1999年8月号では長女が理事長秘書として入社したが、試用期間中、業務に不要な東京の専門学校に通っていること、個人的趣味のテニスが高じて福利厚生施設の名目で市内日和田町にテニスコートを整備し、職員から不評を買っていることなどを告発する投書を紹介した。2005年12月号では喜夫氏の自宅に隣接する物件を他社に依頼して競売で取得させた疑いや、自宅前の市道を駐車場として使っていたことを報じた。ちなみに現理事長の真子氏は四女だが、秘書として入社した長女だけでなく次女、三女も一度はけんしんで働いたことがある。長い独裁体制の弊害は以前から露呈していたのである。

現在、けんしんは中通りを営業エリアに16店舗を展開。職員数186人、組合員数4万2367人、出資金総額54億6000万円、預金残高1823億6900万円、貸出金残高1212億6700万円(いずれも2024年3月31日現在)。

現理事長の須佐真子氏は1984年生まれ。昭和大学卒業後に歯科医師として東北大学病院入局、2011年にハーバード大学フォーサイス研究室入局(2012年修了)。2014年にけんしんのIT顧問、2019年に同理事総務部長、2020年に常務理事を経て現在に至る。

たとえ真子氏が優秀だとしても、公的色の強い金融機関のトップを一族3代でたらい回しにする状況は好ましくない。

父娘で証拠隠滅行為

郡山市内の経済人はこんな感想を漏らす。

「喜夫氏が厳しい経営者であることは認識していたが、一連の隠蔽は須佐一極体制の弊害がモロに出た印象。やはり、一族に権力を集中させるのは良くないね」

実は喜夫氏と前出・本田部長による隠蔽をめぐっては、当時常務理事だった真子氏も弁護士による第三者調査の過程で監視カメラの記録映像の提供を求められた際、喜夫氏に相談すると「私の着替えなどプライバシーに関わる映像が含まれるので応じられない」と言われ、業者に映像の削除を依頼。また、軽微な内容ではあったが東北財務局に提出する理事会議事録の書き換えも指示していたなど、証拠隠滅と言われても仕方ない行為を父娘でしていたことが判明している。隠蔽を企てた旧経営陣には真子氏も含まれるのである。

県内の金融機関の元職員も言う。

「須佐一極体制を改めないと組織の体質改善は図れないでしょう。他の金融機関や財務省など外から人材を引っ張ってきたり、プロパーから新たなトップを据えてはどうか。喜夫氏が理事長の時代、職員の間で労働組合をつくる案が出たが、潰されたという話を聞いたことがあります。そういうところにも須佐一極体制の不味さが出ていると思う」

いくら立派な再発防止策をつくったところで、須佐一極体制を改めない限り、経営陣への牽制機能が正常に働くかは疑わしい。

業務改善命令を受け、けんしんは再発防止策を盛り込んだ業務改善計画書を4月7日に東北財務局に提出しているが、主な内容は①須佐真子理事長の月額報酬の全額を6カ月分自主返納するほか、常勤理事・監事の月額報酬の40~30%を3カ月分自主返納。②須佐喜夫前理事長や本田治夫元監査部長など当時の常勤理事に役員退職慰労金支払い額の10~1%を返納依頼。③上部組織である全国信用協同組合連合会と地元金融機関経験者から外部理事を招聘。④コンプライアンス部門に精通した外部有識者に直接通報できるホットラインを設置し、秘密保持や通報者保護を徹底。⑤全職員を対象に不祥事件の勉強会を開催。⑥新たな人事ローテーション要領を制定し、不正行為の未然防止を強化――の六つ。

さらに既に実施中の内容として▽理事会にコンプライアンス部門に精通した外部識者を交え、理事相互間の監視や牽制機能を強化、▽内部監査部門に精通した専門家を交え、監事監査実施要領を一部改定、▽理事長と全職員の1on1ミーティングを行い、風通しの良い職場環境を醸成――などとしている。

東北財務局福島財務事務所の蹄隆夫理財課長はこう話す。

「業務改善計画書を提出したから終わりではなく、重要なのはここに書かれている内容を忠実に履行することです。財務局としては履行状況を監視し、必要があれば修正を求めていきます」

監視の継続を強調する蹄課長に、財務局は須佐一極体制を問題と捉えているのか尋ねると、次のような見解を示した。

「一族経営が問題とは考えていません。全国には一族経営でもきちんとやっている企業はたくさんありますからね。ただ、けんしんは前理事長が長く務めたことでワンマンになっていた感は否めない。それがコンプライアンス軽視につながり、理事も監事も本来の役割を果たさず、ガバナンスが機能しなかった」

一族経営の企業ほど後ろ指を指されないよう他社よりコンプライアンスやガバナンスを気に掛けるべきなのに、けんしんはワンマン経営の落とし穴から抜け出せず、父の後を受けた娘も隠蔽に加担するような行為をしていたわけ。にもかかわらず、須佐真子理事長が業務改善計画書で報酬を「自主返納」としたのは責任逃れのような気がしてならない。

ただ、前出・男性元職員は須佐真子理事長に期待を寄せる。

「真子氏は記憶力の高さと頭の回転の速さだけでなく、発想の柔軟さや女性特有の繊細さを兼ね備えている。業務をテキパキとこなし、仕事を選ばず何でもやる姿勢も好感が持てる。ただ、父親譲りで言い出すと聞かない面がある。その辺のブレーキ役がいるのかどうかは分からないが、真子氏以外に組織を立て直せる人材がいるとは思えない。私は真子氏に期待したい」(男性元職員)

意外に高い地元の評価

けんしんに須佐真子理事長への取材を申し込むと「総代会前なので終わってから自分の考えを述べさせてほしい」と断られた。代わりに高橋忠浩専務理事が取材に応じた。

「当局からも前理事長による長期体制と父娘での理事長職の移行に関して指摘がありました。コンプライアンスとガバナンスの欠如を反省し、全信組連や他の金融機関経験者、専門家などを理事や関係部署に迎え入れます。既に実行している再発防止策もあります」(高橋専務理事)

3代にわたり須佐家が理事長を務める現状はどう捉えているのか。

「須佐真子理事長になってから経営はオープンになったと思います。理事長が総務部長時代から始めた職員との1on1ミーティングは率直な意見を吸い上げる機会になっており、その中身が他の理事にも隠すことなく伝えられるので、全役職員が同じ方向を向いて経営できる体制になりつつあります。ここ2年は離職率も下がっており、手ごたえを感じているところです。一族経営に対する批判はもっともですが、それを承知で続投を決めた理事長は難しさを感じながら職務に邁進していくことになると思います」(同)

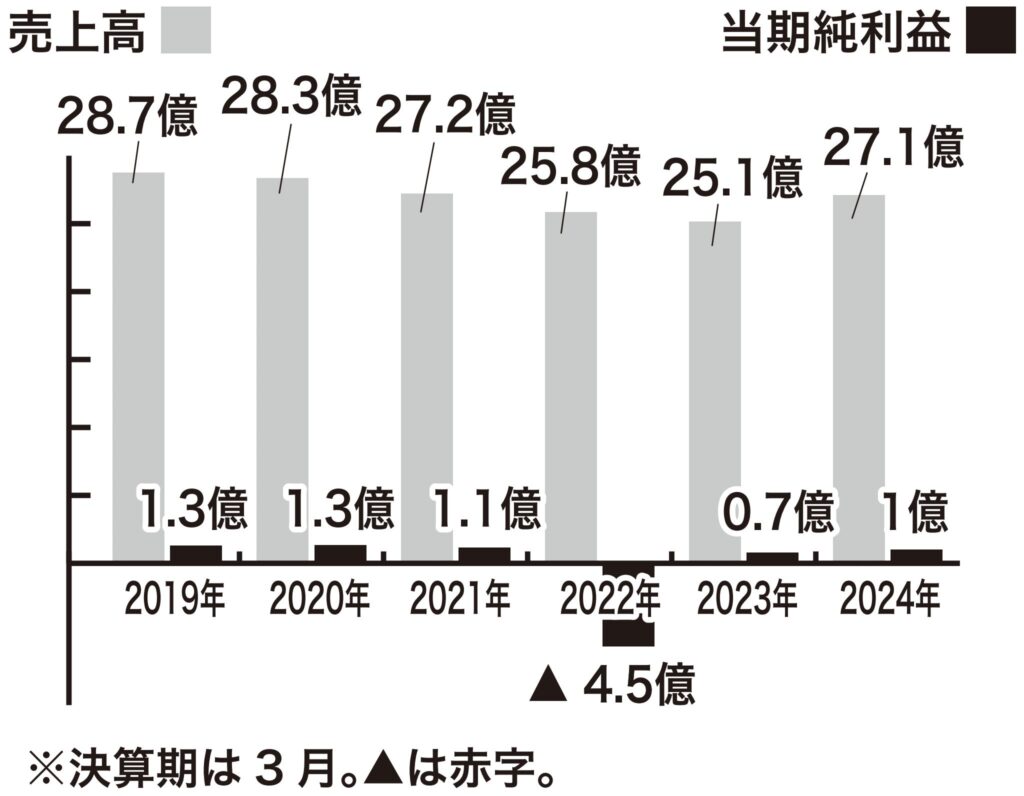

民間信用調査機関によると、けんしんの直近6年間の決算は別掲の通り。かろうじて黒字をキープしており、収益力は心許ない。こうした中で今回の不祥事が今後の経営にどう影響するのか。

けんしんの業績

大きく信用が失墜したけんしんだが、地元・郡山市内では「地銀や信金から借りられない経営者が最後に頼るのがけんしん。実際、けんしんに融資してもらったおかげで商売を続けられた経営者は多い」と意外にも評価は高い。

地元経済のセーフティーネットとも感謝されるけんしんが、須佐一極体制を継続しながらいかに再生を果たすのか、須佐真子理事長の手腕に注目が集まる。さらに言うと「現在要請中」(高橋専務理事)としている役員退職慰労金支払い額の自主返納に旧経営陣がどれくらい応じるかも気掛かりだ。