(2022年10月号)

県内除染で発生した土などの除染廃棄物が搬入されている中間貯蔵施設(大熊町・双葉町)。そんな同施設に農地を提供する地権者(農業生産者)らが「環境省や東電に理不尽・不公平な扱いを受けている」と主張し、見直しを求めている。

看過できない国・東電の「理不尽対応」

除染廃棄物は帰還困難区域を除くエリアで約1400万立方㍍発生すると推計されていたが、9月上旬現在、約9割にあたる1327万立方㍍が中間貯蔵施設に搬入された。

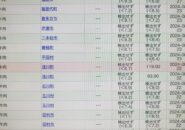

同施設は用地を取得しながら整備を進めている。地権者は2360人(国・地方公共団体含む)に上り、環境省は30年後に返還される「地上権設定」、所有権が完全に移る「売買」、いずれかの形で契約するよう求めている。連絡先把握済み約2100人のうち、8月末時点で1845人(78・2%)が契約を結んでいる。

その中の有志などで組織されているのが、「30年中間貯蔵施設地権者会」(門馬好春会長)だ。この間、30年後の確実な土地返還を担保する契約書の見直しを求め、新たな契約書案を環境省に受け入れさせたほか、理不尽な用地補償ルールの是正にも取り組んできた。

通常、国が公共事業の用地補償を行う際には〝国内統一ルール〟に基づいて行われている。ところが、中間貯蔵施設の用地補償は環境省の独自ルールで行われており、具体的には中間貯蔵施設の地権者(30年間の地上権設定者)が受け取る補償額より、仮置き場として土地を4年半提供した地代累計額の方が多いという異常な〝逆転現象〟が生まれていた。

地権者会では用地補償について専門家などの指導を受け、憲法や法律や基準要綱などの解釈を研究。それらを踏まえ、「なぜ国が用地補償を行う際の〝国内統一ルール〟を中間貯蔵施設に用いなかったのか」、「〝国内統一ルール〟では『使用する土地に対し地代で補償する』、『宅地、宅地見込地、農地の地代は土地価格の6%が妥当』と示されているのに、なぜ環境省は同ルールを無視して低い金額で契約させたのか」と団体交渉や説明会の場で繰り返し追及した。

そうしたところ、環境省は2021年、地権者会との団体交渉を突然一方的に打ち切った。ルール外の契約であることを訴え続ける同地権者会に対し、頬かむりを決め込んだわけ。その後も地権者との個別交渉や説明会は継続して行われているが、未だ地上権を見直す姿勢は見えないという。

併せて同地権者会と農業生産者が取り組んでいるのが、理不尽な営農賠償(農業における営業損害の賠償)の見直しだ。

門馬会長はこう訴える。

「東電は農業生産者である帰還困難区域内の農地所有者、中間貯蔵施設の未契約の農地所有者、県内の仮置き場に提供している農地所有者には現在も農業における営農賠償の支払い対象としている。しかし、中間貯蔵施設に地上権契約で農地を提供している農地所有者だけは営農賠償の対象外となっているのです。こんな無茶苦茶な話はありません」

地上権契約者にも、2019年分までは年間逸失利益を認め営農賠償が支払われていた。だが、2020年に同年分から突然営農賠償の対象外という方針を東電が決定した。

ある農業生産者は、東電に対し、農業再開の意思がある証拠として、地上権契約書などを送って回答を求めたが、何の連絡もなかった。そのため、同地権者会も含めた東電との交渉が始まり、問題が広く認識されるようになった。

同地権者会と農業生産者らは、越前谷元紀弁護士や熊本一規明治学院大名誉教授、礒野弥生東京経済大名誉教授の同席のもと、東電(弁護士同席)とマスコミ公開の下で交渉を重ねている。

門馬会長によると、東電は「仮置き場は一時的な土地の提供の契約書なので、早期の営農再開が可能だが、中間貯蔵施設は相当期間農地を提供するため、農業ができない期間が長期にわたる契約書である」、「仮置き場は地域の要請によりやむを得ない事情で提供せざるを得なかった」として、営農賠償の対象にしていることの正当性を主張した。

「それを言うなら、仮置き場で設置期間が長いものは10年近くになっているし、帰還困難区域や中間貯蔵施設の未契約者も長期にわたり農業ができていないが、東電に営農の意思を示し営農賠償の対象になっている。地域の要請で土地を提供したのは、仮置き場も中間貯蔵施設も同じで同施設の方が要請ははるかに強い。そもそも原発事故で農業ができないのはみな一緒なのだから、分ける必要はない」(門馬会長)

【越前谷弁護士が指摘】東電主張は「論理の逆転」

越前谷弁護士は東電の主張を「論理の逆転」と指摘している。

東電は営農賠償の対象になるかどうかの判断基準を「将来農業ができる環境が整ったら営農再開をする意思があるかどうか」という点だと示している。その理屈だと、「将来農業ができないかもしれない」と言っただけで、現時点で起きている「農業ができない」損害までなかったことになり、東電が賠償責任を負わないことになる。勝手な理屈だ。熊本、礒野両名誉教授も東電の逸失利益に対する解釈の法的根拠の問題点を指摘し、東電に説明を求めた。

「原発事故により営農が不可能ならば、その被害に応じて毎年賠償すべき。そして農業ができる環境が整ったとき、営農再開するかどうかを農家自身が判断する――というのが本来の姿。事故加害者の東電が、一方的に営農再開時期をジャッジし、いま農家が農業再開の意思があると示していることを無視して、東電が『営農の意思がない』と勝手に判断、賠償の対象にならないと決めていることは承服できません」(同)

門馬さんらが東電担当者に長期と短期の定義を尋ねたところ、回答が二転三転して最終的には「総合的に勘案している」と答えたという。

営農賠償に関しては、東電と、JAグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会などが協議してルールを定めてきたが、中間貯蔵施設の地上権契約者はそこから抜け落ちる形となった。

門馬会長が経緯を説明したところ、JAも理解を示し、バックアップする考えを表明したほか、中間貯蔵施設が立地する双葉町の伊澤史朗町長なども「東電が勝手に営農の意思がないと判断して営農賠償の対象外にするのはおかしい」と述べている。しかし、東電の反応は鈍く、8月3回目の交渉でも対応を見直す旨の回答はなかった。

事故を起こした責任がある国・東電が、被害者である中間貯蔵施設の地権者らに理不尽・不公平な条件をのませている現状がここにある。

中間貯蔵施設に関しては2045年3月12日までに県外で最終処分し事業を終了させる方針が法律で定められているが、最終処分地選定に向けた具体的な動きはまだない。今後、帰還困難区域の特定復興再生拠点区域や同拠点区域外の除染が進めばさらに多くの除染廃棄物が発生すると予想される。こうした現状を考えると、県外での最終処分が実現し、地上権契約者に土地が返還されるとは現実的に考えにくい。

原発事故の被害者である県民・地権者が理不尽な扱いをなし崩し的に受け入れる必要はない。いまから県外搬出が実現できなかったときのことも考え、例えば「搬出完了が1日遅れるごとに、違約金をいくら払え」ということを求める訴訟準備をしておくべきだ。そういう意味では、同地権者会は今後も大きな役割を担うことになろう。