2022年に発生した福島県沖地震で大きな被害を受けた相馬市松川浦では、被災した宿泊施設の再建工事が進められている。震災・原発事故以降、観光需要が低迷する中で、各旅館はどのように活路を見いだそうとしているのか。相馬市松川浦の旅館の現状を取材した。

福島県沖地震から2年半

相馬市松川浦と言えば、太平洋から隔てられた県内唯一の「潟湖」。その景観の美しさから日本三景・松島になぞらえて「小松島」と呼ばれてきた景勝地だ。一帯は県立自然公園に指定され、多様な自然環境が維持されている。

潮干狩りや磯釣り、海水浴などが楽しめるほか、相馬沖で水揚げされる新鮮な魚介類が味わえる点も人気で、周辺には飲食店や宿泊施設が立ち並んでいた。そんな港町を2年半前に巨大地震が襲った。

「県内でも意外と知られていないが、2022年3月の福島県沖地震はその場に立っていられない揺れで、東日本大震災も含めこれまで遭遇した地震の中でも一番大きかった。うちは風呂場の天井が落ちるなどして大規模半壊となった。風呂に入っていたら死んでいたところでした」

こう振り返るのは、相馬市松川浦の旅館・飲食店「齋春商店」の齋藤智英専務(41)だ。

2011年3月の震災(相馬市=震度6弱)では1階が津波で流され全壊となり、中小企業等グループ補助金を使って改修した。そこから約10年経った2021年2月には福島県沖地震(同震度6強)が発生。壁や床が壊れ、地震保険などを使って約3000万円で改修した。ようやく工事が終わり、営業を再開していた2022年3月、再び福島県沖地震(同震度6強)に見舞われた。

至る所に亀裂が入り、建物全体がダメージを受け全壊となったため、解体して建て直す道を選んだ。新しい建物は鉄骨造3階建て、食堂、鮮魚店のほか、客室9~10部屋程度を備える予定だ。齋藤さんは明確な金額は明かさなかったが、少なくとも数億円規模とみられる。

今回もグループ補助金(国と県が事業費の4分の3を補助)を活用する予定とのことだが、これまでの改修費用などもあるので、借金は数億円にまで膨れ上がるという。

齋藤さんは「お客さんが本当に来てくれるかどうか分からない中で借金して再建するのはそりゃ不安ですよ」と打ち明ける。

「それでも祖父の代から引き継いできた店舗を継続するため、家族で再建していくことを決めました。うちは仲卸をやっているので、松川浦の宿泊施設の中で唯一、新鮮な魚を直接買い付けて提供できる。本当の意味で〝とれたて〟の魚介類のおいしさを多くの人に知ってほしいし、首都圏や関西方面の方にも食べに来てほしいですね」

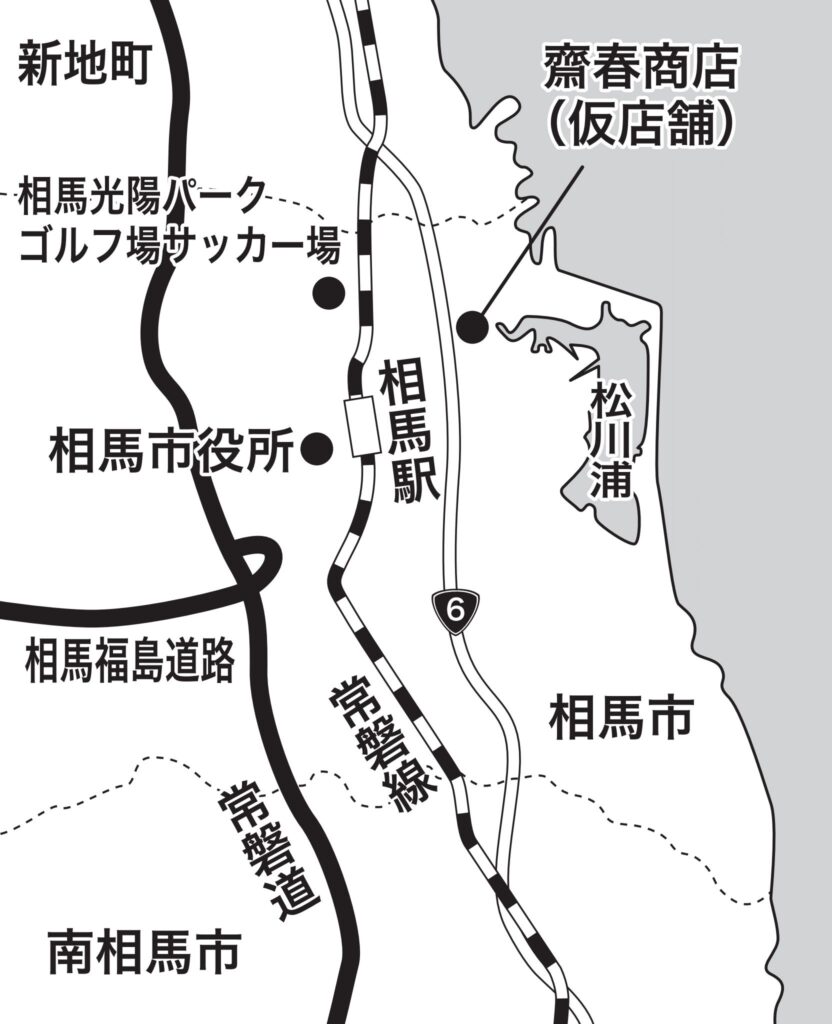

齋藤さんは2022年3月の福島県沖地震後、足を運んでくれる観光客のため、炭火で魚介類を焼いて提供する〝浜焼き〟を被災した店舗前で行った。昨年1月には「刺し身定食や海鮮丼を食べたい」という観光客の要望に応え、店舗から2㌔離れた空き物件で仮店舗をオープンした(巻頭グラビアの写真参照)。新店舗が完成する来春以降は、仮店舗を閉めて本格的に営業再開する予定だ。

コロナ禍に追い打ち

市によると、2022年3月の福島県沖地震による建物の罹災証明書の申請件数は住家・非住家合わせて約7800件。市議会2022年9月定例会での建設部長答弁によると、罹災区分の内訳(同8月25日現在)は、全壊344棟、大規模半壊200棟、中規模半壊622棟、半壊1441棟、準半壊1454棟、一部損壊3720棟。地震直後は屋根の修理が間に合わず、ブルーシートで応急処置している住宅も多かった。

その後、被害に遭った建物の公費解体が進み、9月現在、1174棟が解体された。市商工観光課によると宿泊施設は9月現在、36軒中27軒が営業、3軒が閉業、6軒が休業中(うち3軒は再建中、2軒は再開見通し不明)。松川浦周辺の宿泊施設に限ると、22軒中17軒は修繕して営業再開、齋春商店を含む3軒が再建中で、2軒は再開見通しが不明だ。

「コロナ禍で体力がなくなっていたところに追い打ちをかけられた格好です」と解説するのは松川浦観光旅館組合の管野正三組合長(丸三旅館社長、福島県旅館ホテル生活衛生同業組合副理事長)だ。

管野さんによると、震災・原発事故は未曾有の災害ということもあり、ローンやリースの支払いなどがすべてストップになったため、経営面で切迫感はなかった。グループ補助金の審査も通りやすく、各宿泊施設は被災した建物を迷わず改修。しばらくすると沿岸部の復旧工事に従事する作業員、さらには除染作業員の宿泊需要が発生し、松川浦周辺の宿泊施設はにぎわった。

ただ、3、4年も経つと復興需要は一段落。名物だった潮干狩りは震災時に潮干狩り場が地盤沈下して以降、実施が困難となった。原釜・尾浜海水浴場は津波被害で8年にわたり遊泳禁止。松川浦の特産品と言えばノリやアサリなどの新鮮な魚介類だったが、津波被害に加え、原発事故の影響もあり出荷自粛を余儀なくされた。主要な観光資源が失われる危機的な状況となった。

そこからノリ養殖・アサリ漁・海水浴が再開されるなど、少しずつ明るい兆しが見えていたが、2020年の新型コロナウイルス感染拡大で宿泊客が途絶えた。2021年には震度6強の福島県沖地震が発生。各宿泊施設では何とか金策して修繕している中で、再び震度6強の地震が起きた。

「2022年福島県沖地震のグループ補助金は『地震保険金は全額修繕費に充て、足りなかった分を国と県が負担する』という仕組みだった。だが、多くの宿泊施設は前年までに預金を使い果たしている状況で、月数十万円の維持費も払えずにいた。そのため立谷秀清市長や国会議員、県議などに窮状を訴え、現地視察を要望した結果、地震保険金の半分は手元に残せる仕組みになりました」(管野組合長)

もっとも、各宿泊施設にとって厳しい状況であることに変わりはない。

グループ補助金を活用すれば、復旧事業費の4分の3を国・県に補助してもらえるが、残り4分の1に加え消費税分10%も自己負担に含まれる。修繕に1億円かかるとすれば2500万円プラス消費税で3500万円の自己負担だ。簡単に用意できる金額ではない。

補助金は事前に計画書を提出し、事業完了後に支払われる形になるので、その間は金融機関の融資を受ける必要がある。宿泊施設は設備投資などで融資を受けていることが多いので、従来の借入額に新規融資の負担が上乗せされることになる。

残念ながら今回、閉業した宿泊施設の経営者には直接話を聞くことができなかったが、周囲の話によると経営者が高齢で、後継者不在などを理由に、新規借り入れはリスクが高いと判断したところが多いようだ。

体験コンテンツを充実

一方で、冒頭の齋春商店のように若い後継者がいる宿泊施設では、グループ補助金を活用して建て替えに踏み切っている。

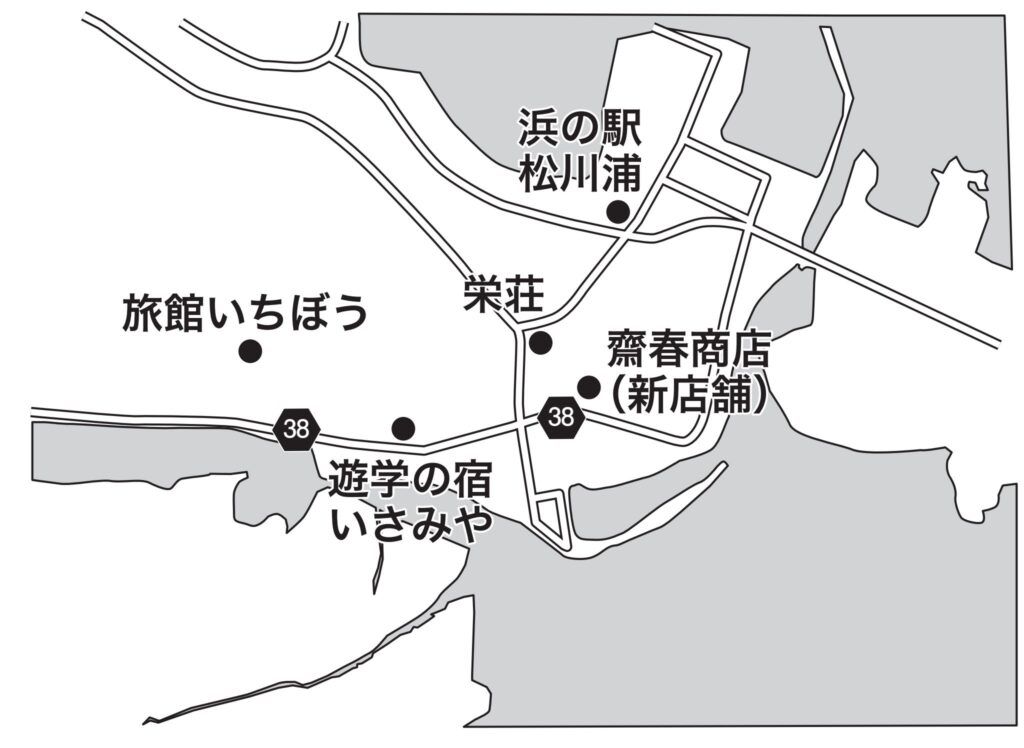

今年8月に建て替え工事が完了し、再オープンを果たしたのが「遊学の宿いさみや」だ。

「旅館いさみや」として経営していたが、2022年の福島県沖地震で大規模半壊となり、グループ補助金を活用して旧旅館近くの土地に2階建ての旅館を新築した。事業費は数億円規模とみられる。

同旅館の4代目若旦那・管野功さん(47)は「仮に1億円近くかけて修繕しても、同じ規模の地震が来たらまた修繕費がかかってしまう。だったら、耐震性の高い建物を新たに建てた方がいいと考えました」と話す。

再オープンに合わせ、敷地内に飲食スペースを備えた建物を設置し、松川浦名物の〝浜焼き〟を週末限定で販売しているほか、浜焼き体験付き宿泊プランも受け付けている。料金は大人1万5400円、子ども9830円(いずれも税込み)。

このほか、オプションで磯ガニ釣り(6~10月)や松川浦遊覧(5~10月)、松川浦産アオサノリや相馬産シラスを使ったピザ作り体験(通年)などの体験コンテンツを用意している。浜焼き体験や磯ガニ釣りの指導役を務めるのは、管野さんら松川浦周辺宿泊施設の若旦那で組織される「松川浦ガイドの会」だ。

「松川浦の旅館と言えば、新鮮な魚介類を安く食べきれないほど提供するのが売りだった。各旅館は薄利多売で料理を提供し、とにかく宿泊客や地元の宴会客に満足してもらうことを喜びとしていたのです。でも、そうしたやり方は経営的に限界があるし、宿泊客のニーズを捉えたサービスを打ち出さなければ飽きられていく。そうした考えから家族連れをターゲットに据え『学び』、『体験』を前面に打ち出すことにしました。宿泊料金は高くなりましたが、県外客にもPRして多くの方に泊まりにきてほしいです」(管野さん)

松川浦を一望できる高台に立つ旅館「いちぼう」も建て替えを決めた。鉄骨造2階建て、15部屋の「ホテルいちぼう」として生まれ変わる予定で、来年夏ごろのオープンを目指す。

震災で被災した後も修繕しながら営業を続けてきたが、2022年の福島県沖地震で基礎部分がダメージを受け、建物が大きく傾いたことから営業を停止していた。3代目の吉田直人代表(51)によると再建費用は「一般住宅の10倍はかかる」とのことだが、祖父の代から続いてきた宿泊施設を受け継いでいきたいと考え、再建を決断した。

吉田さんは長野県茅野市の割烹旅館で料理の修行を積んだ経験があり、「うちの特色は地元産の魚介類と野菜をふんだんに使った料理。1階にレストランを設け、ここでしか味わえないメニューをランチで提供していきたい。SNSを通して積極的に発信していく」と意気込む。

高級路線の成否

高台で工事が進められているのが「手づくりの湯 栄荘」の新旅館だ。鉄骨造9階建て。延べ床面積1836平方㍍。全客室8室にはそれぞれ露天風呂、サウナ、松川浦の景色を楽しめるテラスを設ける。上層階はワンフロア1室。インバウンド、富裕層向けの高級感あふれる旅館となる見通し。来年夏前のオープンを目指す。建設費は約15億円。グループ補助金で4分の3は補助されると考えても相当な自己負担が発生することになる。

「震災と二度にわたる震度6強の地震で旧旅館を解体せざるを得なくなり、建て直すのであれば部屋数を少なくしてこれまで松川浦になかった旅館をやりたいと考えた。家族に相談したら『面白いからやろう』と賛同してくれた」と同旅館専務の管野英信さん(56)は語る。

同旅館は福島市土湯温泉で「福うさぎ」という旅館も運営している。福うさぎの運営を任されているのは長男結太さん(29)ら英信さんの子どもたちで、今後は松川浦の新旅館の運営を担っていくという。

松川浦で、富裕層向けの高級旅館をオープンするのはかなりの賭けのように思えるが、管野英信さんはこのように〝勝算〟を語る。

「もともと団体旅行や宴会は下火になっていましたが、コロナ禍で少人数旅行が完全に定着しており、少人数の方が単価的にも良いと判断し今回の建て替えを決意しました。仙台空港から45分で行ける場所にある『抜群の景色と新鮮な魚介類が楽しめる高級旅館』として話題になることを期待しています。高台に立つので、地元で行われる花火大会はもちろん、近隣町村の花火大会も見られる点が魅力です。詳細な料金は決まっていないですが、高単価になると思うのでわくわく感が楽しめる旅館にしたい。(前出の)『いさみや』と連携して、浜焼き体験なども参加できるようにします。国内外に向けたウェブPRも積極的に行っていきます」

観光庁の旅行・観光消費動向調査2024年4―6月期(速報)によると、日本人国内旅行の1人1回当たり旅行支出は4万4374円(2019年同期比21・5%増)。宿泊旅行に限ると1人当たり6万8202円(同25・3%増)。旅行に金をかける傾向を踏まえて、ビジネス客向けに数千円の部屋を満室にするより、単価を数万円に設定した方が勝算ありと判断したのだろう。ただ、東北地方でどこまで富裕層・インバウンド客を集客できるか、少ない客室で経営を維持できるかは未知数。そういう意味で、今後の動向が最も注目される宿泊施設と言えよう。

こうして見ていくと、各宿泊施設の差別化戦略が分かってくる。それは「このままでは廃れていく一方」という危機感の表れとも言える。震災・原発事故以降、主だった観光資源がなくなった松川浦だからこそ、新たなスタイルで集客を図らなければならない意識が若い世代で共有されているのだろう。

金融機関は松川浦の宿泊施設の挑戦を後押ししており、相双五城信用組合相馬港支店の三浦宏美支店長は「2022年の福島県沖地震の後はすべての宿泊施設を訪問し、融資の相談に乗ってきました。地元に根付く金融機関として、地域企業を支える姿勢でこの間対応してきました」と語る。

プラス要因と厳しい現実

ここに来て、松川浦には明るい話題も増えてきた。

2020年10月にオープンした浜の駅松川浦(相馬復興市民市場)は週末になると駐車場がいっぱいになるほどの盛況ぶりだ。2023年度の売上高は約7億9000万円。オープン以来売上高が増加しており、周辺飲食店の来店者も増えるなど波及効果が確認されているという。現在、イートインコーナー設置、トイレ拡張の工事を行っている。

2022年には相馬沖での水揚げ量が増えている天然トラフグを「福とら」とブランド化し、同市の新名物として売り出している。

2021年4月には東北中央自動車道相馬福島道路が全線開通し、福島市や伊達市、山形県米沢市から松川浦を訪れる観光客も増加しているという。

市では観光客誘致策として復興視察ツアーやスポーツ合宿に力を入れている。復興視察ツアー参加者のうち市内で飲食・宿泊した数は2023年度約2400人、約790泊。スポーツ合宿は約2100人、約3500泊。震災後に整備された相馬光陽サッカー場では、サッカーの合宿などが頻繁に行われており、今後もJヴィレッジで固定開催されるインターハイサッカー競技の事前合宿誘致などに力を入れる考えだという。

とは言え現実的に見ると、全国に魅力的な観光地が多い中、松川浦の宿泊施設を連日満室にするのは容易なことではなく、観光地としての再生もかなり難しいように思える。

福島県観光客入り込み状況によると、2007年の「松川浦」の入り込み数は約97万7000人。震災以降はカウントされていない。2023年の相馬復興市民市場(=浜の駅松川浦)の入り込み数は53万1152人だった。2つのデータを単純に比較できないが、現在の入り込み数をさらに増やし宿泊につなげていくことが求められる。借金を抱えた宿泊施設は険しい道のりに挑み続けることになろう。

観光地としての再生を実現させるには、さらなる観光資源の発掘、官民一丸となったPR戦略の徹底、観光客の満足度を満たしリピーターを増やす「ナラティブ(旅行者主導の物語)」の設定などに全力で取り組む必要がある。現在再建中の宿泊施設が再オープンする来年夏が、大きな勝負どころになりそうだ。