記録的な大雪の影響で、一部区間が運休しているJR只見線。当初は4月中には全線運転再開になるのではないかという見通しだったが、ゴールデンウイークにも間に合わず、再開は5月中旬以降になるという。そのため、地元関係者からは「観光面への影響が大きい」との嘆きが聞こえる。

春の観光シーズンの誘客が絶望的

今冬は会津地方を中心に記録的な大雪に見舞われた。会津地方の全17市町村が災害救助法の適用を受けたほどで、いかに大きな雪害だったかがうかがえよう。その影響はさまざまな方面に及んだが、いまなお続いているものもある。それがJR只見線だ。

同路線は会津若松市(会津若松駅)から新潟県魚沼市(小出駅)までを結ぶ。2011年の新潟・福島豪雨で被災し、会津川口(金山町)―只見(只見町)間が不通となった。1日当たり利用者数49人(2010年)の赤字区間ということもあり、当初、JR東日本は代行バスへの移行を検討していた。

だが、県や沿線自治体からの要望を踏まえ、県が線路や駅舎を保有し、JR東日本が運行する「上下分離方式」で復旧することになった。不通区間の復旧費用は約90億円(県・市町村負担分約54億円)。毎年約3億円の維持管理費は県と沿線自治体など17市町村が負担する。こうした仕組みで2022年10月に全線再開通となった。

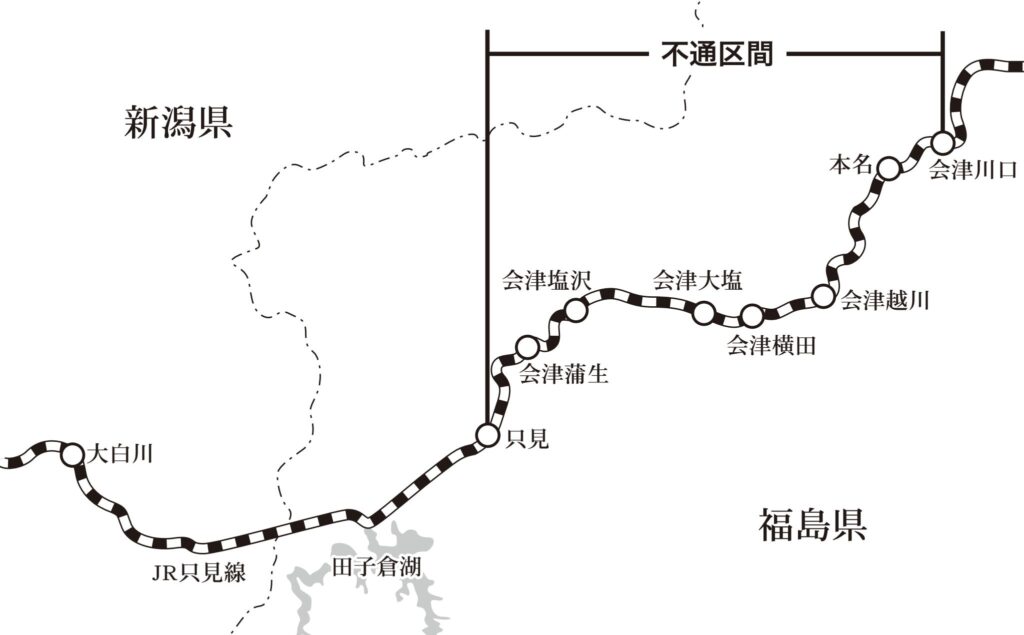

それから2年半――。今度は大雪で不通の事態に見舞われた。2月4日から全線運休となり、2月16日に会津若松―会津坂下間、3月3日に会津坂下―会津川口間、4月17日に只見―大白川(新潟県魚沼市)間の運転が再開された。ただ、会津川口―只見間はいまも運休が続いている(地図参照)。

県只見線管理事務所によると、この区間(会津川口―只見間)は、山あいを通るため雪崩の恐れがあり、安全な運行ができる状況にないのだという。

JR東日本の発表(3月22日時点)によると「只見線の当該区間(会津川口―只見間)は山あいを走る区間です。現在、山の斜面に積雪が多く、今後、気温上昇が予想されることから、落雪や斜面からのなだれの発生リスクを考慮し、運転を見合わせます」とされていた。

会津川口―只見間は山の斜面に沿って走っている部分が多く、線路を除雪しても、斜面から雪が降りてくる危険がある。さらに、会津塩沢―会津蒲生間では、雪崩により雪や木がスノーシェッドの入り口をふさぐなどの被害が出ており、再度雪崩が発生する危険性があるため、作業用重機を入れるのが難しい状況なのだという。

つまりは、ある程度雪が解け、雪崩のリスクがなくならなければ運転再開は難しいということだ。当初は4月中には全線運転再開になるのではという見通しだったが、県は4月18日、同区間の運転再開は5月中旬以降の運転再開を予定していると発表した。

只見町観光への影響

これにより、影響を受けているのが只見町を中心とした観光関係者。只見町以外でも影響はあるが、金山町などで話を聞くと、会津若松―会津川口間の折り返し運転ではあるものの、一応電車は通っているため、只見町よりは影響が少ないという。

只見線は移動手段としての役割ももちろんあるが、それよりも「乗りたい」という需要の方が多い。車窓から奥会津の景色を見て楽しむというスタイルだ。只見線に乗って、景色を楽しみ、只見駅周辺を散策するというのが1つのルートになっている。もう1つは、只見線が走っているところを写真に撮り、それを追いかけて只見町まで来るという人もいる。ただ、電車が走っていないとなると、その需要はなくなる。ゼロになるわけではないだろうが、少なくとも只見町まで来る人は極端に減少する。

4月上旬、只見駅に行ってみると、駅舎には入れる状況だった。ただ、運休を知らせる張り紙などはなかった。これは会津川口駅も同様。

只見駅前にあるインフォメーションセンターの担当者に話を聞くと次のように窮状を明かした。

「例年に比べると、春休みはかなり観光客の入り込みが減りました。中には、どうしても来たいということで、会津川口駅まで只見線に乗り、そこからタクシーで来たという人もいましたが、そういう人はごく稀です。タクシー代だって、万単位でかかるでしょうし。ですから、入り込み・売上ともにかなり厳しい状況です。本格的な春の観光シーズンになり、全県下のフラワースタンプラリーなどのイベントが行われているほか、(JRの在来線全線で、普通・快速列車の普通車自由席が乗り放題になる)青春18きっぷも発売されましたが、そういった恩恵を受けられない状況です」

町内の観光関係事業者も、「春休み期間は売り上げが例年の半分以下、日によってはゼロの日もあった」と嘆く。

本誌が取材したのは4月上旬で、そのころは4月中には運転再開になるのではないかと見られていた。そのため、インフォメーションセンターの担当者は「4月下旬には企画電車が運行される予定なので、何とかそれまでには再開されるといいんですけど」と話していた。

ところがその後、前述したように同区間の運転再開は5月中旬以降になることが県から発表された。これにより、企画電車も会津川口―只見間は運休となる。

ちなみに、企画電車は「風っこ只見線満喫号」と「レトロ只見線満喫号」で、4月下旬から5月上旬にかけて複数回運行される。最初は4月26日に「風っこ只見線満喫号」が運行され、午前9時台に会津若松駅を出て、正午前に只見駅着。そこから約50分後に折り返しの電車が運行される予定だった。

昨年秋にも同様の企画電車が運行され、かなりの盛況だったという。

「昨秋に運行された際は、多くの人が風っこ号(風っこ只見線満喫号)に乗って只見町を訪れ、駅周辺の飲食店には行列ができたほどでした。ただ、折り返しの電車までは1時間弱しかなかったから、せっかく来てくれたのに混雑で間に合わないと思って、町内での食事を諦めたり、食事だけでほかはどこにも行けなかったという人もいたに違いありません。ですから、今回は何か対策というか、より楽しんでもらえるための仕掛けを考える必要があるだろうと思っていました」(前出・町内の観光関係事業者)

それだけ、企画電車は人気で、前回の反省を踏まえ、新たな仕掛けを考えようと思っていたとのことだが、実際は企画電車は只見駅までは乗り入れられず会津川口駅まで。そこからは代行バスに乗り換える格好になった。

なお、それまでは代行バスは運行されていなかったが、ちょうど風っこ只見線満喫号が運行された4月26日から、JR東日本は会津川口―只見間で代行バスを運行している。

本誌は締め切りの関係上、4月26日の企画電車と代行バスでどれだけの人が只見町までの来たのかは確認できていない。そもそも、只見線は「乗ること」を目的としている人が多いため、会津川口駅で下車し、代行バスには乗らず、会津川口駅周辺で食事をしたり、散策をしたりという人がいても不思議ではない。

それでも、「その後も大型連休に合わせて企画電車が運行されるので、代行バスでもいいから、少しでも多くの人に来てもらえたら」というのが関係者の思いだ。半面、「せっかくに大型連休(ゴールデンウイーク)に只見線が走っていないとは」という嘆きもある。

プレDCに乗り遅れ

4月から6月まではJRグループと、福島県、県内市町村による観光キャンペーン「ふくしまプレデスティネーションキャンペーン(プレDC)」が開催されている。来年の「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に先立って行われているもので、来年が本番、今年は予行演習のようなもの。いずれにしても、観光業界にとっては絶好のPRの機会であり、稼ぎどきでもある。

そんな中でも、只見町は「JRが中心のキャンペーンにも関わらず、その柱となるJRの電車が走っていない」というハンディを負う状況になった。

只見町交流推進課によると、「只見町のプレDC関連のイベントは6月を予定しているので、それ自体は影響はないと思います。ただ、只見線の再開がゴールデンウイークに間に合わないとのことなので、連休中の観光業界への影響は出てくるでしょう」という。

町内では「町は只見線の再開について申し入れをしているのか」という声も聞かれた。一方で、「当然、要望等はしているだろうが、安全対策のため雪崩の危険性がある以上は運行が難しいと言われたら、それ以上は強く言えない。雪解け(雪崩の危険性がなくなること)を待つしかない」との意見もあった。

実際、只見線とは関係ないが、同町では同町と新潟県魚沼市を結ぶ国道252号にかかる橋が雪崩で流失したと見られることが分かった。雪崩のリスクが至るところにあるということだ。

観光協会解散を嘆く声

一方で、町内では「只見線はどうにもならないにしても、ただ再開を待つだけでいいのか、何かほかにできることはないのかと思う。そう考えると、観光協会が解散した影響は大きい」と話す人も。

同町の一般社団法人只見町観光まちづくり協会は2022年1月に解散した。本誌は2022年1月号に関連記事を掲載した。以下は同記事より。

× × × ×

同町議会(2021年)10月会議における渡部(勇夫)町長の答弁によると、同協会(只見町観光まちづくり協会)の目黒長一郎会長が突然役場を訪れ「協会の会長になってほしい」と持ち掛けてきた。相談に乗る形で今後の運営に関する話をしていく中で、解散という方向性が決まったという。

同協会は町のイベント開催など観光宣伝事業を受託しており、只見駅近くの事務所で観光案内や物販を行っている。同協会関係者によると、町からは運営補助金と事業委託料を合わせて年間約3000万円が支払われている。同協会の社員(会員)は88人で、観光関連業者などが名を連ねる。前身の観光協会から数えると50年以上の歴史を持つ。

ただ近年は「人材確保に苦戦し、町からの受託業務実施にも時間がかかっていた」(渡部町長の議会答弁)状況だったという。コロナ禍以降は業績も悪化。民間信用調査機関によると、2021年3月期は売上高4600万円、当期純損失55万6000円で、赤字に転落していた。

× × × ×

こうして、観光まちづくり協会は解散したわけだが、ある町民は「これにより、観光業界を引っ張っていく存在がいなくなった」という。

行政(町)がその役割を担うことになるのだろうが、この町民は「只見線が不通となり、観光客が見込めない状況で、何か策をという感じが見られない。そういう意味では、町の姿勢は十分とはいえない」との思いを抱いている。

前述したように、只見線は2011年の新潟・福島豪雨からの復旧の際、県が線路や駅舎を保有し、JR東日本が運行する「上下分離方式」が採用され、県と沿線自治体が維持管理費を負担している。文字通り「自分たちのもの」だから思い入れが深い。それだけに、路線名が「只見線」なのに「只見」だけ通っていないことと、そんな中でもどうにもできない現状を苦々しく思っている人が多いということだ。