石川町母畑温泉の「八幡屋」と言えば福島県を代表する人気旅館だが、昨年12月に突然、社長の渡邉武嗣氏(44)が会長となり、新しい社長に吉野徹彦氏(45)が就任したと発表され、関係者を驚かせた。吉野氏は渡邉忠栄相談役(76)の長女・絢子さんの夫で、前職は全日空のパイロット。一方、渡邉武嗣氏は忠栄氏の次男。実子に代わり経営未経験の義子がトップに就いたのだから、憶測を呼ぶのは避けられない。唐突感の否めない社長交代はなぜ行われたのか。吉野社長と渡邉会長に新体制の経営方針と併せて真相を聞いた。

一族経営強化で母畑エリア再開発を推進

昨年12月、旅行新聞新社が発表した「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」で、八幡屋が2年連続で総合3位に選ばれた。八幡屋はかつて1位に選ばれたこともあり、全国でも有数の人気旅館としてその座に君臨している。

そんな八幡屋から発表された突然の社長交代。すなわち、吉野徹彦氏の代表取締役社長と、社長だった渡邉武嗣氏の取締役会長への就任は12月1日付で行われたが、憶測という点ではなぜ吉野氏だけが代表権を持ち、渡邉氏は持たないのかにも関心が集まる。

「私も憶測が流布するのは避けたいと思っていたところです」

静かな口調でそう話したのは、当の吉野社長である。

今回の人事が発表されたあと、筆者は県北と県中の経済人から「なぜ八幡屋の社長は代わったのか」と尋ねられた。両者は渡邉忠栄相談役を昔から知っているそうで「武嗣さんは忠栄さんの次男だよね。その武嗣さんに代わってなぜ娘婿を社長に据えたの?」と突然の社長交代に興味津々だった。

筆者も12月11日付の地元紙で社長交代が報じられた時、同じ疑問を抱いた。記者という仕事柄かもしれないが、一般の経済人もそう思ったということは、八幡屋からきちんとした説明がないと余計な憶測を呼ぶのではと、他社のことながら心配になった。

なぜ社長が代わったのか――それが今回、八幡屋に取材を申し込んだ理由である。

ただし、取材は吉野社長に話を聞くだけでは不十分だ。吉野氏に「社長の座を譲った」渡邉会長にも聞く必要があると考え、二人一緒に取材させてほしいと申し入れた。

こうして両氏揃ってのインタビューが実現した1月20日、初めてお会いした吉野社長から最初に出たワードが「憶測を避けたい」だった。

「社長交代の最大の狙いは、母畑エリアの再開発を進める上で経営体制を強化したいという忠栄相談役の強い思いがありました」(吉野社長)

話は1年前にさかのぼる。

八幡屋は昨年2月に母畑元湯と別館源苑の不動産を取得し、現在、建物の解体工事を進めている。目的は母畑エリアの再開発事業だ。

再開発と言っても現時点で具体的な計画があるわけではない。ただ、母畑温泉は湯治場だったこともあり見る・食べる・遊ぶ場所がないのが課題だった。そもそも八幡屋を訪れる人は周辺に観光スポットがないため、八幡屋に宿泊すること自体が観光目的になっている。

そういう意味では、母畑エリアの再開発は新たな温泉地の誕生を予感させるし、八幡屋のさらなる集客アップに直結する可能性が高い。だがその狙いとは裏腹に、今回の人事によってどのように経営が強化されるのかはイマイチ見えてこない。

人事のタイミングも気になる。八幡屋の決算期は6月なので、それに併せて行われるなら自然だが、期中というのは不自然に感じる。

「タイミングについては、忠栄相談役の年齢(76歳)を考えると1日でも早い方がいいと忠栄相談役、武嗣会長、私の3人で話し合い、12月1日付で実施しました」(同)

渡邉会長も補足する。

「事業承継税制との兼ね合いもありました。後継者である受贈者には贈与の時に会社の代表権を有していることや3年以上役員であることなどの要件があるため、徹彦さんには早く(役員に)入ってもらった方がいいと判断しました」

忠栄相談役が元気なうちに「ふたりの息子」による経営体制を盤石なものにしたい――これが、今回の人事の第一の狙いのようだ。

では、冒頭で触れたように、吉野社長にだけ代表権を持たせた理由は何だったのか。

「経営の混乱を避け、責任の所在を明確にするには(代表権は)一人にした方がいい。そこで、前職を辞めて八幡屋の経営を引き継ぐなら、その覚悟を持つ意味でも私に(代表権を)一本化してほしいと、私の方からお願いしました」(吉野社長)

ちなみに、武嗣氏が社長に就いたのは2016年で、その時は武嗣氏に社長の座を譲った忠栄会長との2名代表だった。その後、2021年に忠栄氏が会長を辞任し相談役に退いてからは、武嗣社長の1名代表になっていた。

パイロットから転身

代表権を譲った形になる武嗣会長は何と答えるのか。

「最終的に判断したのは私ではなく大株主(忠栄氏)ですから、大株主の意向に従った、と」

吉野社長の申し入れを受け、忠栄氏なりに決断した跡がうかがえる。もっとも、武嗣会長に代表権の有無を気にする素振りはなく「ふたりの年齢が近いことは、これからの経営において強みになると思います」と前向きに捉える。

「代表者の役目は環境の変化を的確に捉え、意思決定し、その思いを現場に伝えることです。それができれば、あとは管理職や従業員が自分のやるべきことをしっかりやってくれるので経営は回っていきます。ただ、私が社長の時は力不足もあって思いを上手く伝えられず、苦しんだ面もありました。『解説者がいれば私の思いが正確に伝わるのに』と思ったこともあります。その点、会長として八幡屋を俯瞰して見られる立場になったことは自分にとっても組織にとってもプラスになるはずだし、吉野社長が経営に関する様々な質問をしてくれることは、自分が当たり前と思っていたことが実はそうではないかもしれないと『気付き』を与えてくれるきっかけにもなっており非常に感謝しています」(同)

社長と会長が「両輪」となり、八幡屋という「車」を前へ前へと走らせていく。会長となった武嗣氏は、吉野社長との関係性に手ごたえを感じているようだ。

「ひとりは大変だし、見えないことも多い。でも、年齢の近いふたりなら見える部分が増え、互いに苦手な分野をカバーすることもできる。私自身のことを言えば、今までよりフットワークが軽くなり、いざとなればリスキリングにも取り組めると考えています」(同)

筆者や世間が抱く懸念は、両氏の話を聞く限り杞憂のようだ。

ここであらためて、吉野社長の前職を振り返っておきたい。東北大学工学部を卒業後、航空大学校を経て2005年に全日空に入社した吉野氏は、中型機の副操縦士を務めたあと、大型機の副操縦士、機長へとステップアップ。国内線は羽田から大阪、福岡、那覇、札幌、国際線はアメリカやヨーロッパに飛んでいた。パイロット歴は約20年に及ぶ。

そんな華麗な職歴を経て昨年11月末に全日空を退社し、畑違いの旅館業に身を投じたわけだが、経営に関しては要するに「素人」である。いきなり福島県を代表する旅館の社長に就き、どのように舵取りをしていくのかは非常に興味深い。

「おっしゃる通り確かに私は経営の素人ですが、全日空時代は機長としてリーダーシップを発揮したり、チームマネジメントを行っていたので、あとは武嗣会長や忠栄相談役と相談しながら私なりのやり方で社長業を務めていきたい」(吉野社長)

渡邉会長もこう続ける。

「忠栄相談役も大学は法学部で、経営のことを特別学んでいたわけではありません。実家に戻ってから勉強して、八幡屋をここまで大きくした。ですから、前職がどうとかは気にする必要はないと思います」

そもそも、転職を決断した理由は何だったのか。

「昨年、忠栄相談役から母畑エリアの再開発構想を聞かされたことがきっかけです。その時、忠栄相談役は武嗣さんひとりに任せるのは大変そうだと話していました。以降、自分にできることは何かと考え、昨夏ごろ、八幡屋に入るとお伝えしました」(吉野社長)

そのままパイロットを続けていれば教官や査察官への出世もあり得たが、大会社で決まったレールの上を進んでいくより、忠栄相談役のように自分で道を切り開き、経営を通じて地域社会に貢献していく生き方に憧れるようになったことが決断の背景にあったと吉野社長は言う。

「約20年、パイロットをしてきたが、あと20年、同じ仕事を続けるのか、新たな仕事にチャレンジするのかを考えた時、一度きりの人生なんだから後者を選択しよう、と」(同)

自分に足りない部分は渡邉会長や管理職、従業員が補ってくれると全幅の信頼を寄せる。渡邉会長も同様の話をしていたのは先述した通りだが、互いの意識が「両輪の関係」になっていることがよく分かる。

納得感が得られる料金

ここまで両氏の話を聞いて、新しい経営体制がどのように進もうとしているかは少しずつ見えてきた。では、両氏は八幡屋の現状をどう分析し、今後何をしていくのか。

八幡屋の利用客は県内4、県外6の割合で、外国人の利用客はほぼ0という。

つまり、今後のカギはインバウンド需要の取り込みになるが、「国内のお客様だけをターゲットにすることで、逆に差別化を図る方法もあるのではないかと考えた時期もありました」と渡邉会長は言う。

「昨年、訪日外国人数は3600万人を超え過去最高を記録したが、それによって『国内旅行をしているのに、どこも外国人ばかり』という日本人旅行者の声を聞くことも少なくありません。『八幡屋のお客さんは落ち着いている』との評価をいただいているのは、外国人旅行者がいない裏返しなんだと思います」(同)

時代に逆行しているが、あえて日本人旅行者に特化する発想は一定の支持を集めるかもしれない。ただ現実を言うと、これだけのハコ(客室145)とヒト(従業員150人)を維持していくには地元や国内の利用客を相手にするだけでは厳しい。

「地元や国内のお客様を引き続き大切にしながら、インバウンドの間口を少しずつ広げ、時代に即した収益を上げていくことが今後のカギになると思います」(同)

渡邉会長が理想と現実に揺れる背景には、コストの問題がある。

旅館は定期的な設備投資が欠かせず、その負担は規模が大きいほど重くなる。規模が大きければ従業員の数も多くなるが、昨今の人手不足は深刻で、人員を確保するには賃金を上げなければならない。資材・燃料費も高騰している。さらに見えにくい部分では、コロナ禍でソーシャルディスタンスが叫ばれて以降、一部屋6人での宿泊が4人に減るなど、一部屋当たりの売り上げは以前より下がっている。

吉野社長も言う。

「インバウンド客がゼロということは、逆に伸びしろだらけとも言えます。地元や国内のお客様を大切にしながら、適正な客単価を見いだしていきたい」

もっとも、その「適正な客単価」がいくらなのかは現時点で見当がついていない。東京では今、ビジネスホテルでも一泊2~3万円の料金設定が普通だ。これに対し「駐車場にお越しになってからお帰りになるまで、丁寧に接客するのが私たちの仕事」(同)という旅館は、地方では1~2万円台がスタンダード。素泊まり同然の東京のビジネスホテルが2~3万円なら、地方の旅館もそのサービスに見合った料金設定をしていいはず。しかし現実は、簡単には値上げできない。

「八幡屋はリピート率の高さが大きな特徴。値上げをすればそのお客様が離れてしまうのではないかという不安は当然あります」(渡邉会長)

利用客からは「こういう時代だから値上げも致し方ない」と理解を示す言葉ももらっているが、値上げをしても引き続き利用してくれるかどうかは不透明で、年2回泊まっていたのが1回に減る可能性もある。だから、これだけのサービスを受ける

にはこれだけかかると客に「納得感を持ってもらえる料金」を設定できるかがポイントになる。

「旅館業もⅠT・DX化が進んでいますが、旅館の良さであるおもてなしは効率化できない。例えばロボットの仲居に接客されたら、話題にはなるかもしれないが興醒めしますよね。一方、これをしたらいくらと金額に表せないのもおもてなしなので、一口に『お客様に納得感を持っていただける』とか『適正な料金設定』と言っても簡単ではありません」(吉野社長)

リピーター離れを防ぎつつ、富裕層を中心とする外国人旅行客をいかに呼び込み、収益につなげるか。新しい経営体制のもとで「八幡屋の適正料金はいくらか」という模索はしばらく続きそうだ。

母畑エリアを舞台に六次化

地元の利用客だけでなく「地元そのもの」をどうにかしたい。新体制はそんな考えも持っていることを紹介しておきたい。

両氏は「三次産業の我々は一次・二次産業が潤ってこそ成り立つ。余裕がなくなった時、真っ先に節約対象になるのがレジャーへの支出」と肝に銘じている。そこで実現させたいのが、地元の一次・二次産業でつくったものを「八幡屋印」としてブランディングし八幡屋で取り扱う、母畑エリアを舞台にした六次産業化だ。「八幡屋が地元の生産性を上げ、魅力を高める『管制塔』になることが理想」と渡邉会長。先に触れた母畑エリアの再開発が、この理想への入口になるかどうか。

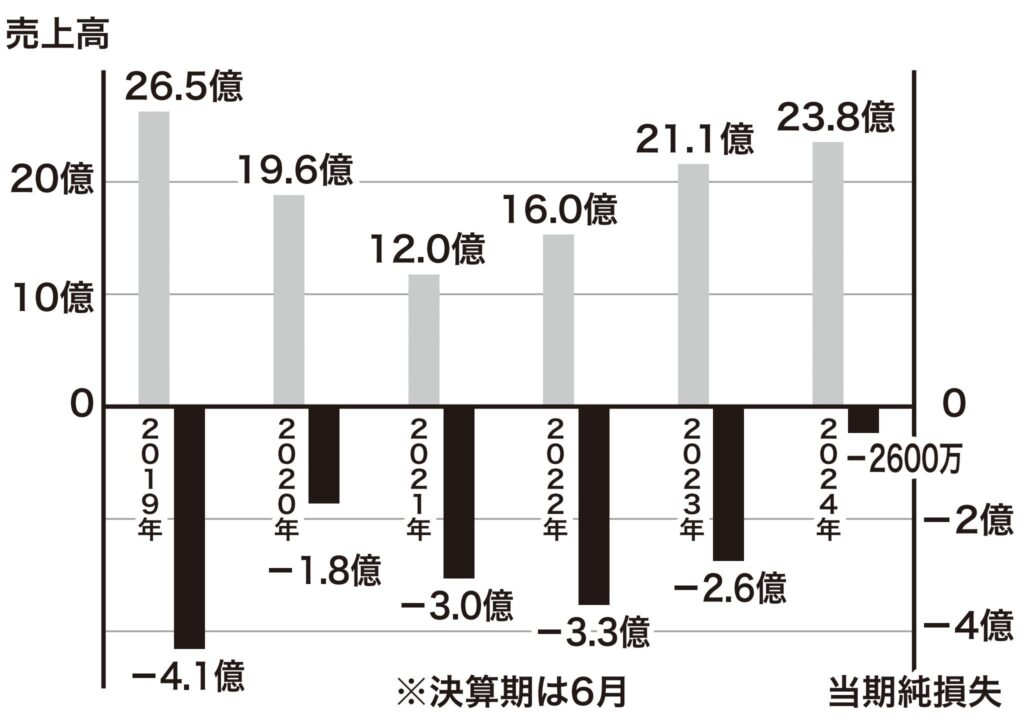

リアルな数字に目を向けると、八幡屋の直近6カ年の決算は別掲の通り(民間信用調査会社調べ)。コロナ禍には売上高が20億円を割り込み、当期純損益は連続赤字を計上している。ただ、コロナ収束に伴い売上高は回復しており、営業・経常利益は黒字転換しているとみられる。

回復基調を確実にしながら、同時に母畑エリアの再開発を推し進めていく。そのためには経営体制の強化が欠かせない――決算からも今回の人事の狙いが透けて見える。

取材を締めくくるに当たり、両氏に今後の抱負を聞いた。

「一つは、従来のお客様と新規のお客様が共存できるような旅館をつくりたい。もう一つは、八幡屋を通じた地方創生の取り組みにより、この地域を訪れたい、住んでみたいという人を増やしたい」(吉野社長)

「八幡屋を通じてこのエリアを元気にしたい。そのために手探りですが今、様々な農作物づくりを始めたところです」(渡邉会長)

若いふたりの経営者のもと、新生八幡屋のこれからが注目される。