高規格救急車事業の問題に揺れる国見町に公文書開示請求をした愛知県の男性に対し、町が条例を曲解して不服申し立ての手続きを却下した問題に関し、男性が開示を求めた裁判の第1回口頭弁論が7月31日、福島地裁であった。町は条例で「何人(なんぴと)も開示請求ができる」と定めるが、男性には「町外在住なので請求権者ではない」と矛盾する裁決書を発行し開示を拒んでいた。自ら出した裁決書が仇となり、国見町は勝ち目のない裁判を闘わなければならない。敗訴すれば大々的に報じられ、「違法行為が横行する自治体」としてまた全国に名を轟かす。(小池航)

国見町の「敗訴」が濃厚な公文書開示訴訟

国見町(人口8170人、町職員246人=4月1日現在)に不開示文書の開示を求めた訴訟の原告は愛知県西尾市(人口17万人)の簗瀬貴央氏(60)。簗瀬氏は同市職員(職員数1700人)で、危機管理局長を務める。なぜ愛知県在住の行政マンがはるばる福島県にまで来て訴訟を起こすのか。3段階の説明が要る。

まずは、国見町が救急車事業を委託した企業ワンテーブル(宮城県多賀城市)に唆され、企業グループの「課税逃れ」や「資金還流」に利用された問題。自治体への寄付額の最大9割が税控除される制度「企業版ふるさと納税」を同社と、提携するDMM・com(東京)グループに悪用された。一連の問題は宮城県を拠点とする河北新報の報道と、それを受けた町議会百条委員会の調査で明らかとなった(詳細は本誌7、8月号参照)。

悪用が広まれば、公金をかすめとることありきで、企業側が自治体には不向きで必要性の乏しい形だけの事業を乱発する可能性がある。得をするのは、一枚上手の都市部の企業だけで、地方への投資を促す寄付制度の趣旨に反する。国見町のケースをきっかけに、所管する内閣府は制度の見直しを迫られた。

第2段階は、報道を受けて救急車事業の進め方に疑義を持った町職員が内部資料を集め、町監査委員事務局に情報提供したことに対し、町が「町情報セキュリティ対策要綱や服務規定に違反した」として減給10分の1(6カ月)の処分を科したことだ。後に町職員が「公益通報目的の資料収集なので、通報者への処分を禁じた公益通報者保護法に違反し不当」と主張し、町の公平委員会事務を受託する県人事委員会に審査を申し立てた(本誌7月号参照)。

第3段階に現れたのが、今回の訴訟の原告である簗瀬氏。懲戒処分を受けた町職員が「情報収集は公益通報目的だった」と主張していることをネットニュースで知り、町の処分は妥当だったのか調べるため「処分に関する書類(決裁書を含む)」を3月29日に開示請求した。

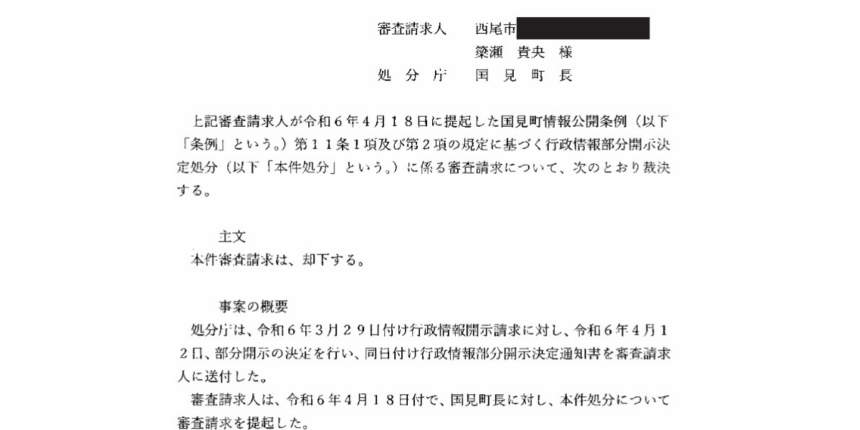

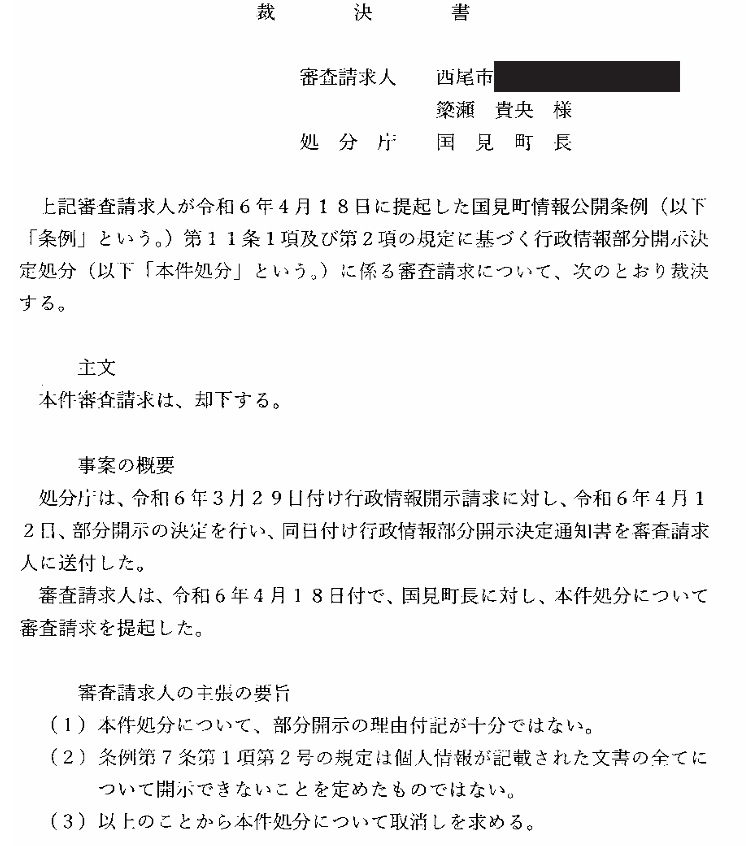

結果は「個人情報」を理由に全面不開示(4月12日付)。簗瀬氏が行政不服審査法に基づき審査請求(不服申し立て)をすると、今度は「町民ではないからそもそも開示請求権者ではない」と不開示決定とは別の理由で却下を伝える裁決書(6月3日付)が届いた。裁決書は処分庁のトップである引地真町長名で出された(図参照)。この文書が簗瀬氏を怒らせ、国見町は訴えられた。同氏が振り返る。

「地方自治体は各自で情報公開条例を定めて開示請求権者を規定している。制限を設けない『何人も』の市町村から、自治体内の居住者や法人などに限定している市町村まで幅がある。国見町は請求権者を『何人も』と制限していなかったから、私は開示請求したのです。ところが審査請求を却下した裁決書には、私が『町民ではないから開示請求権者ではない』と相反する理由が書かれている。到底理解できないし、条例を歪めた決定は悪質だ。審査請求却下後の手続きは訴訟しかないので提訴した」

「国見町には勝てる」

簗瀬氏は公文書開示請求の熟練者だ。愛知県西尾市職員の傍ら、全国の自治体に開示請求し、行政を監視することをライフワークにしている。法令通りに開示しない自治体に遭遇すると、審査請求や行政訴訟を駆使し開示させてきた。本人は「一行政職員として、不祥事が起こった自治体内の意思決定手続きや職員への懲戒処分の妥当性に興味がある」と行政監視を続ける理由を語る。

図らずも簗瀬氏のアグレッシブな活動は、情報公開制度に熟知していなかったり、隠蔽のために制度を歪めたりする自治体に適切な公開の在り方を叩きこむ「情報公開コンサルタント」の役割を果たしている。他の開示請求者の相談にも快く応じている。誰が頼んだわけでもないが、権力機構に対し「知る権利」を追求する簗瀬氏の私的な行為は、自治体側の態度を改めさせるなど公益性が高い。

百戦錬磨の簗瀬氏だが、自身が原告となった訴訟は国見町を含めて3件しかない。簗瀬氏はその理由を、「私は感情に任せて審査請求や訴訟をしているわけではありません。法令に照らして勝てる裁判を見極めます。負けを考慮して提訴することもあるが、その場合は訴訟で得た資料を次の公文書開示につなげる狙いがあり、常に戦略がある」と話す。国見町を訴えた裁判は「勝てる裁判。少なくとも完敗はしない」と準備に余念がない。

提訴は6月14日付。第1回口頭弁論は7月31日午後3時から福島地裁で開かれた。事件番号は「令和6(行ウ)第8号(合議制:小川理佳裁判長)」。原告側は簗瀬氏1人による本人訴訟。被告の国見町側は誰も出廷せず、事前に提出していた答弁書で原告の請求棄却を求めた。

町側の代理人は元県弁護士会長の渡辺健寿弁護士。日弁連常務理事や県人権擁護委員連合会長、福島高校同窓会長を歴任した重鎮だ。現在、国見町の顧問弁護士を務めるが、町は今回の訴訟について別に契約を結んだ。

簗瀬氏によると「提訴から第1回口頭弁論までの期間は短い。被告側は準備の時間が足りず、具体的な反論ができないので出廷しないことはままある」という。反論は9月17日午前10時からの第2回期日に持ち越された。

愛知から来福した原告

福島地裁に到着した簗瀬氏。須賀川市の温泉宿に前泊し、英気を養ったという。

法廷には、報道機関では筆者の他に福島民報、河北新報、読売新聞、共同通信の記者の姿があった。閉廷後、簗瀬氏が取材に応じた。

「私が国見町に、職員に下した処分が分かる文書について開示請求すると、町は『個人情報』を理由に不開示決定をしました。私は処分された町職員が誰なのかは興味ありませんし、町職員の個人情報の開示は求めていません。裁判でも処分された町職員の個人情報は除いて開示するよう求めています。私が知りたいのは町が下した懲戒処分の根拠です。処分は町長が最終決裁者となり、公務として行ったはず。公務は『個人情報』には当たらないので公開対象です」

行政マンとしての思いを訴える場面もあった。

「職員によほどの不法行為がない限り、行政機関は減給という重い懲戒処分を科すことはできない。特に国見町は小規模自治体なので、処分が公表されれば地元住民に特定されるなど受けるダメージが大きい。報道によると、処分を受けた町職員は監査委員事務局に内部公益通報しており、役所外部へ情報漏洩したわけではない。同じ行政職員として、町は処分に当たり適切な手続きを踏んで事実認定したのか。根拠を決裁文書から確かめたかった」

国見町は第2回期日に向けて、8月31日までに反論書面を裁判所に提出しなければならない。1回目の裁判では争う姿勢を示したが、簗瀬氏によると、開示を求められていた文書の一部を開示し、判決を下されずに裁判が終結するのを狙う可能性があるという。

「原告が被告から開示決定を受けて『訴えの利益』がなくなったと裁判所がみなせば、原告の請求は却下されて裁判が終結する。私がこれまで支援した開示請求訴訟では、何回かこの手を食らった。渡辺弁護士も国見町に同じ手法を助言するのではないか」(簗瀬氏)

この場合、簗瀬氏は開示された文書を精査した上で裁判を継続するかどうか決めるという。

「もし、おざなりな一部開示だったら『訴えの変更』をして裁判を続行します」(同)

筆者は、国見町が文書を一部開示して裁判を強制終了させる手を打つと予想する。理由は、まともに争っても勝てない点、11月に町長選を控え、それまでに決着を付ける必要がある点、そしてメディアで敗訴を報じられれば、町のさらなるイメージダウンが待ち受けている点の3点だ。

行政訴訟は公益性が高いためニュースになる。特に行政側が敗訴するケースは少ないので、国見町が敗訴した場合、さらにニュース価値は高まり、メディアは報じざるを得なくなる。

後進自治体が多い福島

国見町が簗瀬氏に対し「町民ではないから」という理由を急に持ち出し、条例で何人にも保障された開示請求権を覆した時点で、町の違法性は明確であり、敗訴は避けられないとみられる。だが、筆者は念には念を入れて、研究者2人と開示請求の熟練者1人に見解を聞いた。3人は「国見町は負ける」と口を揃えた。

このうち研究者と熟練者の2人が実名取材に応じ、日本の情報公開制度が抱える問題点をそれぞれの立場から語ってくれた。

京都大経済学研究科の中林純教授(産業組織論)は、談合の周期性や仕組みを研究。公共事業の入札記録を調べるため、全国の自治体に開示請求してきた。

中林教授は国見町の裁決書について「町長名で出している以上、町長を含めそれまでの間に複数の職員が関与したはずだ。単純ミスで裁決書を出したとは言い難い。審査請求を却下し、開示を拒否することありきの考えだったのではないか」。

中林教授は、全国の自治体に開示請求する過程で、請求権者を「何人も」か「住民など利害関係者のみ」に制限しているかのデータを積み上げ比較した(初報は2022年11月11日付河北新報)。

2022年11月時点の東北地方のデータは23ページの表の通り。中林教授は「福島県内は全国と比べても開示請求権者を制限している自治体が多い」とし「『近隣自治体もそうしているから』と、請求権者を制限する方向に横並びの意識が働いているのではないか」と考察する。

筆者はネットにアップされている自治体の例規集を基に、県内の59市町村が開示請求権者を制限しているかどうかをまとめた(表参照)。2022年時点の中林教授の調査から大きな改善はみられない。いわき市と会津若松市は人口10万人以上の主要都市であるにもかかわらず、請求権者は市内在住者や通勤者などに限定しており、後進性が際立つ。

県内市町村の公文書開示請求権者制限の有無

| 市町村 | 開示請求権者 | 歳入に占める地方交付税(%) |

|---|---|---|

| 福島市 | 何人も | 11.3 |

| 伊達市 | 制限(任意開示) | 27.7 |

| 桑折町 | 制限 | 35.9 |

| 国見町 | 何人も | 38.3 |

| 川俣町 | 制限(任意開示) | 29.2 |

| 二本松市 | 制限(任意開示) | 27.3 |

| 本宮市 | 制限 | 16.8 |

| 大玉村 | 制限(任意開示) | 34.4 |

| 郡山市 | 制限(任意開示) | 9.1 |

| 須賀川市 | 制限(任意開示) | 23.6 |

| 鏡石町 | 制限(任意開示) | 23.9 |

| 天栄村 | 何人も | 37.1 |

| 石川町 | 制限(任意開示) | 31.9 |

| 玉川村 | 制限 | 38 |

| 平田村 | 制限(任意開示) | 44.6 |

| 浅川町 | 制限 | 40.4 |

| 古殿町 | 制限(任意開示) | 48.3 |

| 田村市 | 制限(任意開示) | 32.9 |

| 三春町 | 制限(任意開示) | 29.1 |

| 小野町 | 制限 | 40.5 |

| 白河市 | 制限(任意開示) | 21.3 |

| 西郷村 | 制限(任意開示) | 6.2 |

| 泉崎村 | 制限(任意開示) | 28.8 |

| 中島村 | 制限(任意開示) | 40.1 |

| 矢吹町 | 制限(任意開示) | 22.1 |

| 棚倉町 | 制限(任意開示) | 29 |

| 矢祭町 | 制限 | 36.2 |

| 塙町 | 制限(任意開示) | 39 |

| 鮫川村 | 制限(任意開示) | 51.2 |

| 会津若松市 | 制限 | 18.3 |

| 喜多方市 | 制限(任意開示) | 35.8 |

| 北塩原村 | 制限(任意開示) | 50.9 |

| 西会津町 | 制限(任意開示) | 47.4 |

| 磐梯町 | 制限 | 38.8 |

| 猪苗代町 | 制限(任意開示) | 39.9 |

| 会津坂下町 | 制限(任意開示) | 35.6 |

| 湯川村 | 制限 | 49.9 |

| 柳津町 | 制限(任意開示) | 52.2 |

| 三島町 | 制限(任意開示) | 50.6 |

| 金山町 | 制限 | 48.7 |

| 昭和村 | 制限(任意開示) | 60.3 |

| 会津美里町 | 制限(任意開示) | 38 |

| 下郷町 | 制限 | 43.2 |

| 檜枝岐村 | 制限(任意開示) | 41 |

| 只見町 | 制限 | 54.8 |

| 南会津町 | 制限(任意開示) | 50 |

| いわき市 | 制限 | 10.6 |

| 相馬市 | 制限(任意開示) | 28.2 |

| 新地町 | 制限(任意開示) | 30.6 |

| 飯舘村 | 制限(任意開示) | 24 |

| 南相馬市 | 何人も | 20.1 |

| 広野町 | 制限(任意開示) | 5.5 |

| 楢葉町 | 制限(任意開示) | 11.5 |

| 富岡町 | 制限(任意開示) | 16.1 |

| 川内村 | 制限(任意開示) | 20.5 |

| 大熊町 | 何人も | 10.8 |

| 双葉町 | 制限(任意開示) | 11 |

| 浪江町 | 制限(任意開示) | 18 |

| 葛尾村 | 制限(任意開示) | 23.7 |

地方交付税は普通交付税、特別交付税、震災復興特別交付税で構成

22年度は広野町、大熊町、新地町は普通交付税の不交付団体

開示請求権者を制限する東北の自治体数

※カッコ内は自治体総数

| 青森県 | 14(40) |

| 岩手県 | 4(33) |

| 宮城県 | 7(35) |

| 秋田県 | 13(25) |

| 山形県 | 11(35) |

| 福島県 | 55(59) |

初報は河北新報同月11日付

表には、2022年度歳入に占める地方交付税交付金の割合も記した。交付金の多寡で地方自治が縛られるべきではないが、地方財政は全国民の税負担で成り立っていることを忘れてはいけない。公文書へのアクセスを地元住民にのみ留めるのは狭量な考えで、誰でもアクセスできるようにするべきだ。

その中で国見町は、中林教授の調査以降、2023年3月に町執行部の提案で条例を改正し、請求権者を「町民のみ」から「何人も」に改めた唯一の自治体。引地町長は改正の理由を「根拠法令などの改正に伴う条例改正、又は現状に即した改正を行うもの」と議会で説明した(2023年第1回定例会議案書より)。

ここで一つの仮説が浮かぶ。審査請求を却下するトンデモ裁決書を出したのは、引地町長含め担当職員たちが条例改正に追いついていなかったからではないか。執行部自らが改正を提案したのに、遵守しなかったということは、隠蔽体質に加え怠慢があったのではないか。

条例改正以前、国見町は他の請求権者制限自治体と同じように、町外在住者らに対して任意開示の申し出を受け付けていた。任意開示とは、条例に定めのない自治体外在住者にも、自治体の裁量で公文書を「公開してあげる」極めてお上目線の仕組み。条例で定められた開示請求権者ではないため、それに付随する審査請求権も認められない。もし簗瀬氏に出したトンデモ裁決書が、条例改正以前に出されていたら、町の「開示請求権者ではないから審査請求できない」という主張は一応成り立つことになる

状況から考えるに、トンデモ裁決書の文面は、条例改正前に存在した前例の写し、いわゆる「コピペ」だったのではないか。

澁谷康弘総務課長にどのような経緯でトンデモ裁決書を出したのか、コピペだったのではないかと尋ねると「訴訟に関わることなので答えられない」。直近年間にあった審査請求の件数を尋ねると「(以前に審査請求があったとは)聞いたことがない」という。開示決定に対しての審査請求を受けた前例がないなら、担当職員が初めてのことに慌て、他自治体の前例を引っ張り出してコピペしたというのが真相に近いだろう。いずれにせよ、国見町は公文書を開示したくないため、トンデモ文書を生み出した。舐められた簗瀬氏は怒りに震え、提訴した。

「開示拒否は人権侵害」

中林教授と同じく「国見町は負ける」と断言するのは、東京電力福島第一原発事故後に、福島県や政府に開示請求を行ってきた長野市の農家野池元基氏(66)。公文書を基に、原発事故前は電力会社の依頼を受けて「安全神話」を波及させてきた大手広告会社電通が、事故後に伊達市で繰り広げられた「心の除染」などのPR業務で行政の予算に群がり、事業を下請けに丸投げして公金を中抜きしていた実態を明らかにした。原発被災者ら有志の寄稿者が支えるミニコミ誌「たぁくらたぁ」の発行人を務める。

「公文書を開示したがらないのは国見町に限らない。私の経験から言うと、原発事故や『復興事業』についての情報に関しては、福島県も政府も隠す傾向にある」(野池氏)

原発事故関連では、これまで不開示部分の開示を求める審査請求を7件行い、結果が判明した5件すべてで開示を受けた。請求先は、福島県が2件、環境省と復興庁、福島イノベーション・コースト構想推進機構が1件ずつ。勝率は100%だ。

「不開示決定が審査請求でこれだけ覆るということは、福島県や政府が原発事故に関する情報を意図的に隠そうとしているようにしか思えない。私は原発事故直後から開示請求をしているが、前年には開示された文書が翌年は黒塗りになって出てくることが増えた。しまいには『不存在』と言い張るために文書を作成しなくなる本末転倒ぶりだ。行政の重要な意思決定が記録されないまま行われている」(同)

いくら法律や条例で行政の情報を得る権利が明記されていても、都合の悪い情報は隠蔽されていく。国見町の場合は「何人も」と開示請求権者を定めた条例の曲解、原発事故に関しては、福島県や政府が黒塗りを増やしたり「文書の不存在」を言い張る。行政が、主権者である国民や住民の知る権利を軽んじていることが分かる。

野池氏は「そもそも知る権利は日本国憲法で保障された基本的人権、つまり全ての人が生まれながらに平等に持っている権利だ。情報公開制度は、それを保障するものでなければならない」と力を込める。

例えば神奈川県川崎市や逗子市では、情報公開制度を整備することは基本的人権の保障と積極的に捉え、解釈運用基準を公開している。

逗子市の解釈を見ると、情報化社会を背景に「請求権者を限定しても意味があるとは思われず、かえって情報の自由な流れを保障する必要がある」と請求権者制限の無意味さを強調。「市の行政は、市の有権者にのみかかわりを持つだけとは限られず、その他の人々と有機的につながりを持ちながら活動することが多くなっている」として「市政と何らかのかかわりを持ち得る人々に請求権を認めることは、市の信頼を高め、市政が公正に運営されていく結果となると考えられる」と情報公開が回り回って市政に利益を与えることを積極的に認める。

さらに「知る権利」は「日本国憲法の保障する基本的人権」と明記しつつ、国際人権規約B規約第19条「すべての者は、あらゆる種類の情報及び考え方を求め、受け、及び伝える自由を含む表現の自由についての権利を有する」を適用。「保障は『何人』にも及ぶ」と高らかに表明している。

実際に適正に運用されているかどうかは別問題だが、運用解釈を定め公表していることは評価に値する。

野池氏は怒りと呆れを持って国見町のトンデモ裁決書を眺めた。

「国見町は何のために条例を改正するのか考えなかった。『何人も』には、あらゆる者を差別せず平等に扱う意味が込められているが、実際には真逆のことをした。町の開示拒否は基本的人権の侵害と同じだ」

一覧表のように、県内自治体では開示請求権者をめぐる「差別」が横行している。国見町をはじめ、各自治体は先進事例に学んでほしい。