経済活動の象徴として取り上げられることの多い百貨店。インバウンド効果や富裕層の来店でブランド品が売れているという報道を見聞きすることもあるが、あくまでそれは大都市に立地する百貨店の話。地方の百貨店は閉店が相次ぎ、大都市との二極化が進む。こうした中、県内唯一の百貨店「うすい百貨店」はどのような策で難局を乗り越えようとしているのか。 (佐藤仁)

大改装と催事で客層に変化の兆し

8月29日、青森県弘前市で営業していた百貨店「中三」弘前店が事業を停止し、青森地裁弘前支部から破産手続き開始決定を受けた。

創業128年、青森県のほか一時は岩手・秋田両県でも事業を展開していた中三だが、2011年に民事再生法の適用を申請。19年には青森店を閉店し、以降は弘前店のみの営業となっていた。

東北の百貨店は2020年に山形市の大沼と福島市の中合が相次いで閉店しており、岩手県盛岡市の川徳は2023年から再生ファンドの下で経営再建中。中三の破産はこれらに続いた格好で、地方百貨店の置かれた状況が見て取れる。

一般社団法人日本百貨店協会によると、百貨店の店舗数の推移は別掲の通り。この二十数年の間に全国では4割減、地方百貨店は半減、東北の百貨店(仙台を除く)は3分の1以下に減っている。

●全国の百貨店

311店舗(1999年)→185店舗(2022年12月)

●全国の地方百貨店

213店舗(1999年)→110店舗(2023年3月)

●東北の百貨店(仙台を除く)

28店舗(1999年)→9店舗(2024年3月)

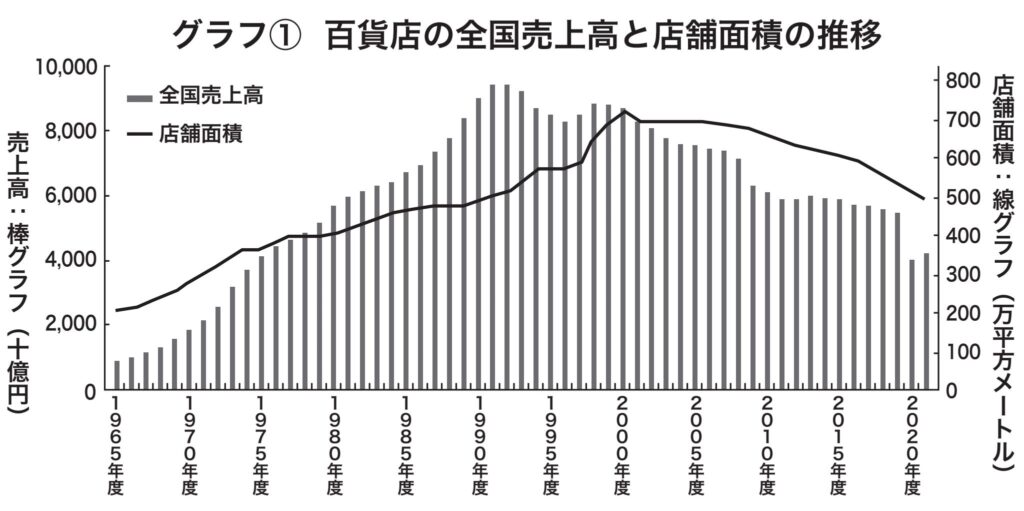

百貨店の全国売上高と店舗面積の推移は別掲グラフ①の通り。過去最高売り上げはバブル崩壊直前の1991年に記録した9・7兆円。そこから漸減し、新型コロナが発生した2020年には4・2兆円とピークの半分以下に落ち込んだ。その後は持ち直し、2023年は5・4兆円まで回復している。

一方、店舗面積は過去最高売り上げを記録した1991年から遅れること9年後に最も広い700万平方㍍に達した。しかし、そこから減り出し、2022年にはピークから3割減って500万平方㍍になった。売り上げが減っているのに店舗面積が増えていたのは、増床を計画した時期が売り上げ好調で、いざ着工し完成した時には一転して下降期に入っていたからだ。

これらの数値から百貨店の苦境が読み取れるが、さらに見ていくと、同じ百貨店でも経営状況に違いがあることが分かる。

別表①は2023年年間の全国の百貨店売上高を示したものだ。全国では前年比9・2%増の5兆4211億円。このうち10都市は同11・8%増の4兆1158億円で仙台、横浜、広島は微増だが、それ以外の7都市は同10~17%増と大きく伸びている。

表① 全国の売上高(2023年年間、地区別)

| 地区 | 売上高 | 構成比 | 対前年増減率 |

| 全国 | 5兆4211億円 | 100% | 9.2% |

| 10都市 | 4兆1158億円 | 75.9% | 11.8% |

| 札幌 | 1478億円 | 2.7% | 12.1% |

| 仙台 | 728億円 | 1.3% | 4.0% |

| 東京 | 1兆6070億円 | 29.6% | 10.8% |

| 横浜 | 3319億円 | 6.1% | 3.4% |

| 名古屋 | 3808億円 | 7.0% | 11.2% |

| 京都 | 2416億円 | 4.5% | 15.3% |

| 大阪 | 8764億円 | 16.2% | 17.4% |

| 神戸 | 1394億円 | 2.6% | 12.0% |

| 広島 | 914億円 | 1.7% | 0.1% |

| 福岡 | 2264億円 | 4.2% | 16.5% |

| 10都市以外の地区 | 1兆3052億円 | 24.1% | 1.7% |

| 北海道 | 13億円 | 0.0% | 48.1% |

| 東北 | 524億円 | 1.0% | △4.0% |

| 関東 | 5829億円 | 10.8% | 1.0% |

| 中部 | 955億円 | 1.8% | 2.8% |

| 近畿 | 1931億円 | 3.6% | 3.2% |

| 中国 | 1027億円 | 1.9% | 0.8% |

| 四国 | 673億円 | 1.2% | 3.6% |

| 九州 | 2097億円 | 3.9% | 3.0% |

これに対し、10都市以外の地区は前年比1・7%増の1兆3052億円にとどまる。地区別では北海道が同48・1%増と大きく伸び、関東、中部、近畿、中国、四国、九州は微増だったが、唯一東北だけが同4・0%減と落としているのだ。

ここから言えるのは、同じ売上増でも10都市は絶好調、10都市以外の地区はやや良かった程度で、東北の百貨店だけが不調だったということだ。ただ、同じ東北でも仙台は前年比4・0%増なので、仙台以外に立地する百貨店が売り上げを落としていたわけ。

全国の売り上げを100とした場合、構成比は10都市で75・9%を占め、10都市以外の地区は24・1%にとどまる。売り上げがいかに大都市に集中しているかが分かるが、10都市以外の地区はただでさえ構成比が小さいのに、その中で東北の占める割合はたった1%に過ぎない。

「大都市の百貨店はヒト、モノ、カネなどのリソースが集中し、インバウンド客や全国の富裕層が訪れるので必然的に売り上げが伸びています。これに対し、地方の百貨店は地域のお客様が相手で、地域外からの誘客が見込めないため売上増は期待しづらい。インバウンド客の来店もほとんどなく、東北では仙台の百貨店だけが他県からの誘客を見込める現状。つまり、同じ百貨店でも大都市と地方には大きな差があり、二極化が進んでいるのです」

こう話すのは、郡山市中町に立地する「うすい百貨店」の横江良司社長である。

1662(寛文2)年に物産問屋として創業したうすいは、1938(昭和13)年に百貨店法(※1)に基づく百貨店営業の認可を受けて百貨店となり、以来、商都・郡山の象徴に位置付けられている。現在の店舗は1999年にリニューアルオープンしたが、過大投資に赤字が重なり、2003年に産業再生機構の支援が決定。金融機関の協力と三越の支援で2年後に黒字に転換した。三越が支援する過程で三越伊勢丹ホールディングスの傘下に入ったが、現在は独立。2020年に中合福島店が閉店してからは、県内唯一の百貨店として存在感を発揮している。

地方からブランド店撤退

言うまでもなく、うすいも地方百貨店の一つだが、経営状況はどうなっているのか。

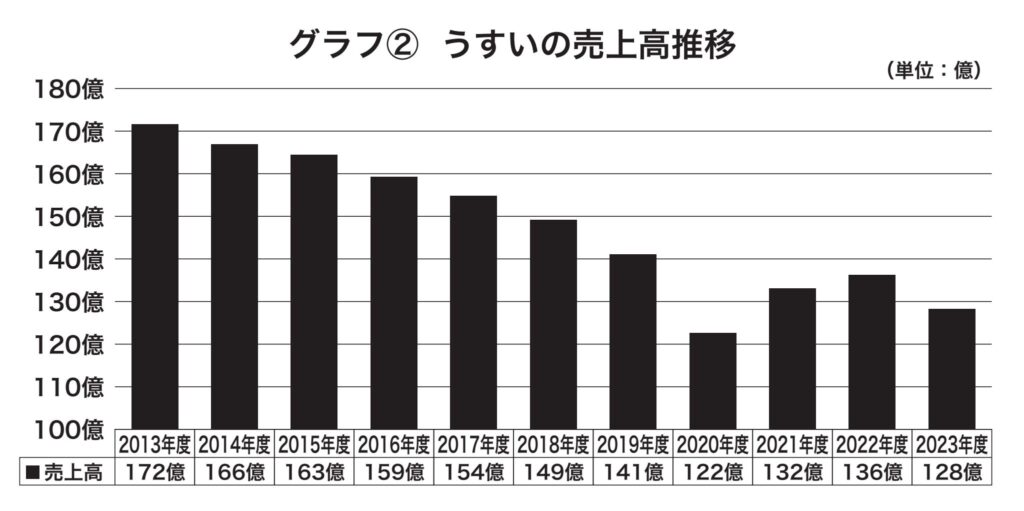

別掲グラフ②はうすいの売上高推移を示したものだ。震災の2年後に172億円あった売り上げは徐々に減り、新型コロナが発生した2020年度は前年比19億円減の122億円に落ち込んだ。翌年度は132億円に回復したものの、2023年度は128億円と減少している。

横江社長は地方百貨店が衰退する要因として①少子高齢化と若年層の流出、②地域経済の衰退、③中心市街地の魅力・集客力の低下、④郊外の大型ショッピングセンターや首都圏への消費流出、⑤販売チャネルの多様化、⑥店舗の老朽化――の六つを挙げる。

「福島県は転出超過で18~25歳若年層の流出は全国ワースト2です。若年層が減れば出生数も減り、少子化が加速します。地域経済の衰退は避けられません。中心市街地は空洞化し、消費者は郊外のSCや首都圏に買い物に行くので、地方のまちなかにある百貨店には厳しい経営環境です。加えてEコマースの普及で、百貨店に来る人はますます減っています」(横江社長)

さらに横江社長によると、地方百貨店の多くはこれから店舗の老朽化対策に直面するという。

「地方百貨店は築40年を過ぎたところが多く、今後耐震化や空調・電気設備などの更新を迫られます。うすいは築25年ですが、他人事ではありません」(同)

仙台の藤崎は本館建て替えと周辺再開発が一体的に進んでいるが、大きな投資ができるのは将来的な売り上げが見込めるからだ。売り上げの見通しが立たない地方百貨店が古い店舗をどこまで改修するかは、費用対効果を考えると判断が難しい。

うすい自体が直面する課題にはどのようなものがあるのか。

「昨年、ティファニーとルイ・ヴィトンが終了した影響は大きい。終了で減った売り上げをカバーするのは簡単ではありません」(同)

ルイ・ヴィトンについては本誌昨年3月号で「撤退のウワサがある」と報じ現実になったが、売り上げに与える影響はやはり大きいようだ。

もっとも、インポートブランドはどこも地方から撤退し、大都市への集約を進めており、東北では藤崎と仙台三越にショップを構えるだけとなっている。撤退は、地方百貨店が直面する共通の課題でもある。

こうした中、うすいが取り組んでいるのが「現店舗がリニューアルオープンして以来の大改装」(同)だ。昨年11月から今年5月にかけて地下1階の食品売り場、1階の化粧品エリア、くつろぎの空間「アトリウム」、2階の婦人雑貨売り場を相次いでリニューアル。9月には7階に寝具大手西川の「ねむりの相談所」がオープンし、ここまでのリニューアルは6回を数えた。

「百貨店の客層は65歳以上が3分の2を占めます。これを40~50代の働き盛り世代、子育て世代、三世代家族にも広げることがリニューアルの狙いです。お得意様(65歳以上)を満足させつつ、新しい客層にも魅力を感じていただけるMD(※2)と品揃えを意識しています」(同)

横江社長によると「インポートブランドに頼らない店づくり」の効果は着実に表れており、来店客数は、リニューアル前は前年比97%だったが、リニューアル後の昨年は同107%、今年(10月現在)も同104%で推移しているという。「県内初や東北の百貨店初のコスメブランドが出店したことで20~40代の女性客が増え、化粧品エリアの売り上げは前年比120%です」(同)とも。

リアル店舗の強み

リニューアルは来年も予定されているが、こうした店づくりにより商品構成比にも変化が起きている。別表②はうすいの2019年度と2024年度の品目別売上構成比を示したものだが、5年前より衣料品と身の回り品の比率が下がった一方(※3)、雑貨、化粧品、食料品の比率が上がっているのだ。

表② うすいの品目別売上構成比

| 2019年度 | 2024年度 | 19年度との差 | ||

| 衣料品 | 紳士服洋品 | 6.5% | 5.2% | -1.3% |

| 婦人服洋品 | 16.3% | 14.9% | -1.4% | |

| 子供服洋品 | 4.1% | 7.2% | 3.1% | |

| その他衣料品 | 3.2% | 3.0% | -0.3% | |

| 身の回り品 | 19.4% | 6.7% | -12.6% | |

| 雑貨 | 16.7% | 21.8% | 5.1% | |

| ★雑貨のうち化粧品 | 6.8% | 9.8% | 2.9% | |

| 家庭洋品 | 5.8% | 4.7% | -1.1% | |

| 食料品 | 25.1% | 31.3% | 6.3% | |

| 食堂喫茶 | 2.0% | 2.7% | 0.7% | |

| サービス | 0.3% | 1.8% | 1.5% | |

| その他 | 0.6% | 1.3% | 0.7% |

※四捨五入しているため足しても必ずしも100%にならない

紳士服はクールビズなどが進んだことで軽装が普通になり、スーツを着こなす男性が減った。婦人服もコロナ禍でハレの場がなくなり、コロナ収束後も正装する機会が失われたまま。そういった社会の変化が商品構成にも影響を与え、衣料品の減った分を化粧品や食料品でカバーしているのがうすいの現状だ。

今回のリニューアルでうすいが目指す店づくりを、横江社長は次のように説明する。

「スマホやECではできないリアル店舗の強みを生かすことです。衣料品なら直接見て触って試着する。食料品なら試食・試飲する。化粧品なら店員に相談し試してみる。美術品や宝飾品なら実物をよく見て作家本人から話を聞く。そうした店頭での体験・経験を大切にした店づくりがカギになると思います」(同)

リアル店舗という点では、百貨店には催事も欠かせない。10階催事場で10月23日まで開かれていた北海道展は年3回開かれている人気の物産展で、今回の売り上げも前年比110%と好調だった。

「定番グルメはもちろん、実演販売や県内初・東北初の商品、週替わりのイートインコーナーなどお客様を飽きさせない仕掛けを心掛けました。今回の北海道展では初の試みとして、北海道のソウルフード・スープカレーを親子でつくる教室を中央公民館で開催し、即定員に達するなど好評を博しました」(同)

近年は一つの商品に特化した催事が人気で、おにぎりフェスやパンフェス、東京・原宿で生まれたアイスクリーム万博、常磐大漁市などを開催し、今までうすいを訪れたことがない客層を呼び込むことに成功している。外商の催事「逸品会」にも力を入れている。

イベント開催はうすい単独にとどまらず、地元の郡山市中央商店街振興組合と連携し、うすい前を通るなかまち夢通りを会場に定期的に行っている。9月7日には「こおりやま台湾夜市」を開催。10月5日には同組合創立70周年を記念し、うすいのイメージキャラクターを12年間務めた女優・浅野ゆう子さんを招いたトークショーを開き、約500人の観衆が集まった。

「モノだけでなくコトも意識し、お客様に足を運んでいただく仕掛けを今後も打ち出していきたい」(同)

横江社長は地方百貨店の地域における役割として①商店街との協力、②まちづくりへの貢献、③中心市街地の核、④ハレの場、⑤格の高さ――の五つを挙げる。

「うすい単独でできるリニューアルやイベントは今後も継続していきますが、私たちだけが頑張ってもまちなかは元気にならない。地元商店街はじめ関係する皆様と連携し、まちなかに人を呼び込み、うすいと商店街双方の集客につなげたい」(横江社長)

欠かせない連携

そのためには行政や商工会議所とも連携し、地域を挙げてまちづくりを進めなければ、地方都市は再生していかないし、地方百貨店の生き残りも難しいと横江社長は強調する。

「少子化で社会減が進む中、雇用の場がなければ若年層はますます中央に流出し、地域経済は縮小する一方。高齢化が進んでいるのに公共交通が整っていなければ移動の機会が失われ、まちなかは衰退していくばかり。郡山をどんな都市にしていくのか、中心市街地をどう活性化していくのかを行政、商工会議所、商店街、そして当店も参加して考え、それを実践していくことが地方百貨店が生き残る道だと思います」(同)

さらには、百貨店の固定観念にとらわれない大胆な変化も必要という。

「例えば百貨店としての売り場は下層階のみで、あとのフロアは公共施設、医療機関、フィットネスなどいろいろな使われ方をしてもいい。まずは足を運んでいただかないと、うすいも商店街も元気にならないんですから」(同)

うすいでは市が主催する公共空間等社会実験に協力するなどしているが、社会実験の成果がまちづくりや中心市街地活性化に反映されたという手ごたえを得るまでには至っていない。厳しい状況にある地方百貨店からすれば、のんびりしている余裕はないことを行政は認識すべきだ。

市民からは「最近あまり行っていないが、うすいは『郡山の顔』でもあるので、なくなられては困る」という声も聞かれる。まちなかの再生とうすいの生き残りはセットで考える必要がある。