1948年、札幌市生まれ。慶応大経済学部卒業後、毎日新聞入社。政治部副部長、編集委員、福島支局長、論説委員、公益財団法人・認知症予防財団常務理事などを歴任。著書に『ふくしま有情』など。

(2022年8月号)

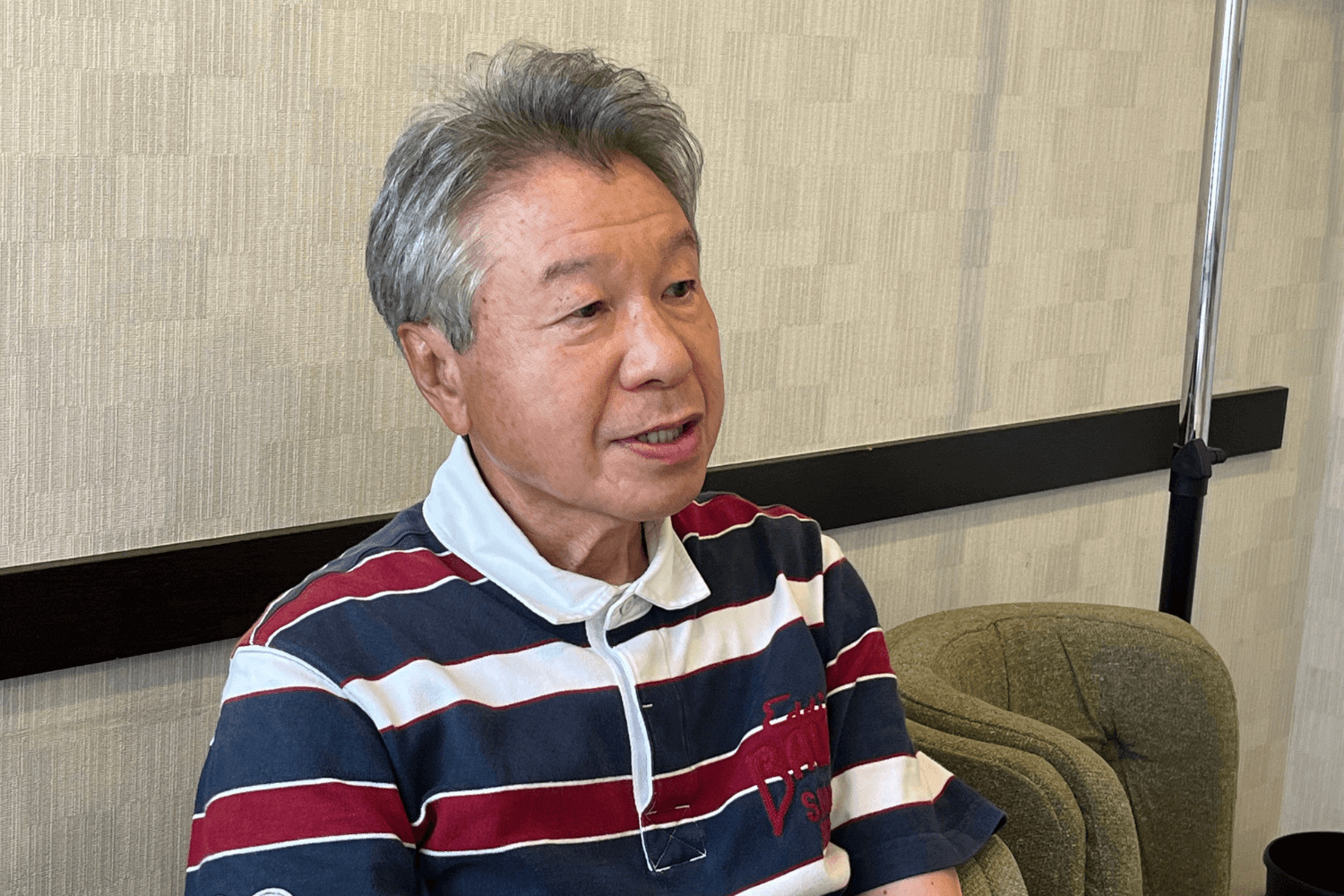

本誌で連載していたエッセー「のたり日乗」が今号で最終回を迎えた執筆者の近藤憲明さんは元毎日新聞記者。福島支局長時代にペンネームで連載を開始し、政治、経済、社会、日常の出来事を独自の視点で綴り続けた。約20年にわたる連載を振り返ってもらった。

――約20年にわたる執筆、お疲れ様でした。2003年4月号から「星山一生」のペンネームで「連載エッセイ」をスタートし、2008年6月号からは「のたり日乗」と名前を変えて連載を続けてきました。まず連載執筆に至った経緯はどのようなものだったのでしょうか。

「毎日新聞福島支局長を務めていたころに出版したエッセー本『ふくしま有情』を奥平正主幹がたまたま読んだらしく、声をかけていただきました。JR福島駅近くの飲み屋でお会いした記憶があります。『政経東北』は当時から硬派雑誌でしたが、『この連載に関しては自由に書いていい』と言っていただき、ペンネームの使用を了承していただいたので引き受けました。ペンネームは若くして亡くなった友人のテレビプロデューサーの名前から拝借しました」

――現在の率直な感想は。

「もともと飽きっぽい性格で、歴代の担当編集さんに尻を叩かれながら書いてきた。『よくここまで続けられたな』というのが正直な思いです。1本当たりにかける時間は約2時間で、テーマが決まったら一気に書き上げます。フリーテーマではなく、編集部がテーマを決める形だったら、ここまで続かなかったかもしれません。文章を書くということは、頭の中のぼんやりした考えを字でまとめていく行為であり、『こんなことを考えていたのか』という自分自身にとっての気付きにもなる。いま過去の原稿を読み返していますが、当時の感情が蘇ってきますね」

――「のたり日乗」第1回目の「イタリア駆け足旅行の土産」をはじめ、海外旅行記がたびたび出てきました。

「記者職を辞めてから旅行に行ける機会が増えたということです。東京本社政治部にいたころ、首相の外遊に同行することもあったが、時差があるので24時間起きっぱなしで、ひたすら取材して原稿を書いていた。遊びに行くことなんてできず、ちっとも面白くありませんでしたよ」

――「のたり日乗」では、新聞記者として最初に赴任した神戸の思い出を綴っていました。国内に関しても、さまざまな場所に足を運んでいるイメージです。

「新人時代から7年過ごした神戸支局のほか、横浜支局、東京本社など、2、3年ごとに転勤を繰り返しましたが、中でも福島支局時代は印象に残っています。期間としては2年ぐらいでしたが、本当にいい思い出しかありません。

登山、蕎麦、温泉が好きで、90市町村(当時)制覇を目指しましたが、達成できなかったのが悔やまれます。飯豊山登山後に山都町(現・喜多方市)で食べた蕎麦は本当においしかった。頑なで人情深い会津人の気風を表す『会津の三泣き(※)』という言葉がありますが、福島から転勤するときに心から実感しました」

※会津に来た人は、よそ者に対する会津人の厳しさに泣き、生活に慣れて来たころに温かな心に触れて泣き、会津を去るときに離れがたくて涙を流すと言われる。

自分の恥をさらしていく

――震災直後の2011年4月号「共に試練に耐えよう」、新型コロナウイルスが急速に感染拡大した2020年3月号「新型肺炎」など、時事問題をリアルタイムで論じる一方で、登山記や日常で気づいたことなど、身近なテーマの回も多くありました。印象に残っている回は。

「個人的な思いで言うと、連載開始からまもなくして母が亡くなり、通夜会場にパソコンを持ち込み、〝線香番〟を務めながら書いた回が印象深いです(『連載エッセイ』2003年10月号)。

あとは還付金詐欺に遭った話ですね(『のたり日乗』2019年1、8、10、11月号、2020年1、2月号)。『まさか自分が』と思っていたが、心の隙間に入り込まれ、電話で誘導されているうちにうまくやられてしまった。当時は落ち込んだし、恥ずかしくて仕方なかったが、勇気を出して恥をさらそうと考え、一部始終を記しました。その後、犯人は逮捕され、懲役6年の判決が下されましたが、刑事裁判もすべて傍聴して連載で紹介しました。

ものを書くうえで、かっこつけずに自分の恥をさらしていく姿勢は大事なことだと考えています」

――元新聞記者として、新聞の現状をどう分析していますか。

「僕が記者だったころの新聞は、特ダネが生命線だった。最近はそのお株を完全に週刊誌に奪われている感じがします。『週刊文春』はスクープを連発して〝文春砲〟なんて呼ばれていますよね。逆に新聞記事は読み物風になっていて、完全に立場が逆転したと感じます。

そうなった要因はいろいろ考えられますが、ネットの隆盛や働き方改革の影響は確実にあると思います。政治部で自民党担当だったころは連日〝夜討ち朝駆け〟で政治家を訪ね続け、睡眠時間は2、3時間でした。夜中3時ごろ自宅に帰ってきたら、朝一番の取材用に予約していたハイヤーがすでに待機していたことも。もっとも、いまは経費削減が進み、取材にハイヤーを使うこともないのでしょうが……。

昼間は記者クラブ内のソファーで1時間ぐらい昼寝していましたが、キャップは何も言いませんでした。いまならそうした働き方は許されないでしょうし、〝特ダネ最優先〟ではなくなっているのだと思います」

――現役時代の特ダネは。

「記者なら誰もが狙っているテーマをいち早くものにしてこそ特ダネであり、政治記者にとっては『衆議院の解散はいつか』ということでした。その動向をキャッチして、夕刊の早版で『今日解散』と載せたことがあります。自分が抜いた特ダネが紙面に載るのは、何とも言い難い快感がある。ただ、いまはスピードでネットに負けてしまいますから、あまり意味がなくなっていますね」

――『サンデー毎日』でも注目記事を担当されていたそうですね。

「政治部に赴任した後に配属され、編集部で一番若かったですが、2年にわたって毎週トップ記事を任されました。当時は田中角栄氏が首相を辞めた直後で、政治記事が注目を集めていた。どう書けば読者に面白く読んでもらえるか毎週試行錯誤し、文章力が鍛えられた期間でした」

――さまざまな媒体で活動してきた立場から、地方ジャーナリズムの今後はどうなると見ていますか。

「出版不況の中、『政経東北』が創刊50周年を迎えたということはとても意義あることだと思います。地元企業の広告を集め、地方の話題を雑誌にして発信する――というビジネスモデルは一朝一夕に確立できるものではありません。一方で、これだけネットが普及し、SNSや動画サイトを通して誰もが発信者になっていることを考えると、活字媒体の衰退は避けられないと思います。戦後、活字に飢えていた世代がこぞって雑誌や新聞を読んできたが、時代は変わった。地方においてもその影響は大きいと思いますが、ネットとうまく折り合いを付ける方法を早く見つけ出した活字媒体が今後も生き残れる可能性を残しています」